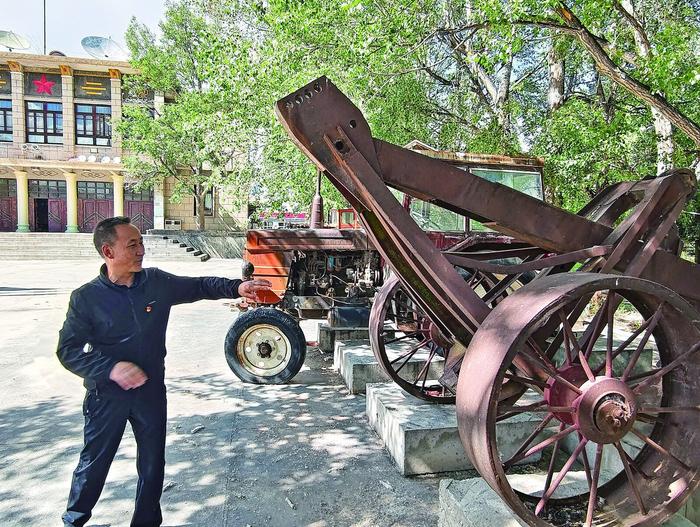

莫河驼场旧时礼堂。

青海新闻网·大美青海客户端讯 活了50多岁,张尚云从来没想过如果离开驼场(现名青海柴达木农垦莫河骆驼场有限公司),该去往哪里,又会拥有什么样的人生——“我生来就是驼场人,就在驼场待着,像父辈一样在这里奋斗一生。”

张尚云生在莫河驼场,长在莫河驼场,也在“驼工精神”浸润的这片土地上慢慢老去。虽然早已不再与骆驼相伴,但谈及老一辈驼工和他们的“哑巴兄弟”(老一代驼工对骆驼的亲切称呼)相依相伴,建功立业的英雄往事,他总有讲不完的话儿。

说起来,张尚云是一名地道的“驼三代”。他的外公马维雄是进藏驼队的驼工,还曾担任过某中队小队长的职务。

来到莫河驼场历史陈列馆,张尚云径直走到一面展柜前,指着里面表格上外公的名字,满脸自豪,“他还立过功,受过奖。”

透过展柜玻璃细细打量,里面这张手绘表格的内容是西藏运输总队1954年受奖驼员姓名册,马维雄的名字就在其中。

张尚云生于1972年,他出生时,西藏运输总队第一次进藏已经是21年前的事情。等他长到记事儿的年龄,因工受伤的外公早已退休,回到甘肃省武威市民勤县老家,而张尚云跟随父母生活在莫河驼场。因此,只记得外公脸上很少看到笑容,年幼的自己不太敢亲近,关于驼队和外公的事儿,大部分是从老一辈驼工那里听来的。

“我小时候没有电视看,孩子们最期待的就是听老人讲自己和驼队的故事,他们每一个人的故事都很有传奇色彩。”那时,张尚云在驼场子弟学校上学,学习和玩耍之余,最喜欢的事儿便是和伙伴一起,围着老驼工,听他们生动的讲述。

毕业后,张尚云自然而然地成为一名驼场职工。在当时,这似乎是一件必然的事情,因为外公是驼工,父亲也是驼场职工。

对张尚云而言,成为驼场职工是一件光荣的事情,参加工作后,进藏驼队可歌可泣的英雄历史成为时刻激励他勇敢向前的一股无形力量。

由此,从老驼工的讲述和极其有限的历史资料中,他尝试把关于外公的碎片记忆连接起来,用这样的方式纪念外公,纪念那些英雄的驼工。

张尚云的外公马维雄是甘肃民勤人,1952年来到莫河。1953年11月,马维雄跟随西藏运输总队执行运粮援藏任务,保障西藏军民物资供应。

“记得老一辈驼工说过,当时驼队里有个顺口溜:出谋定计孙兆存,胆大心细马维雄。”张尚云说,从这个顺口溜里可以得知,外公是一名充满勇气且心思缜密的人,他之所以能在那次艰巨的任务中担任小队长,是具备了相匹配的能力。

张尚云的父亲刚到驼场时,在外公马维雄手底下工作,对外公非常敬重,但鲜少对张尚云讲起曾经受过的累,吃过的苦。后来父亲患了老年痴呆症,忘了所有事情,却唯独对驼队那些往事记忆犹新。

据张尚云父亲讲述,1954年5月11日,西藏运输总队1200名驼工跟随慕生忠政委开始筑路,马维雄就在其中。作为驼工,他在当时的转运站香日德拉骆驼时不慎受伤,未能见证青藏公路正式修通的历史时刻。

“我想,在外公心里,这一定是一件遗憾终生的事情。”张尚云说,外公和他的驼工兄弟为了同样的信念,翻越唐古拉,将粮食物资送往拉萨,甚至可以把个人安危置之度外,如果能为“天路”的修筑作贡献,会为之自豪一辈子。

走在陈列馆,墙面上每一张老照片,展示柜里每一个旧物件,都让张尚云不禁驻足端详,就像从未见过一样,感慨万千。从为了西藏和平解放献青春洒热血,到眠霜卧雪,劈山开路,再到扎根荒漠,开荒拓土,一代代莫河人一心向党、坚韧执着、团结奉献、开拓进取的“驼工精神”,在瀚海戈壁用血汗书写了一段段彪炳史册的英雄故事。

岁月如潮,70年过去,莫河驼场的生产生活发生了翻天覆地的变化,但老一辈驼工留下的伟大精神却代代传承弘扬,渗透在他们的骨肉血液里,成为干事创业的精神力量。

“我一直为自己是驼场人而自豪,不管在哪里,在什么岗位,驼场的每一个人身上都延续着老一辈驼工的那种伟大精神。”作为驼场职工,张尚云曾经当过司机,种过地,养过牲畜……2018年驼场改制后,成为负责生产的副总经理,他说,“驼工精神”自始至终给予他逾越坎坷的信念和力量。

(公保安加 潘昊)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号