每一个民族都有自己的文明史。从世界四大文明古国到迄今地球某些角落尚有处于原始社会形态的民族部落,都有着各自程度不同的文明。藏族作为中华民族大家庭中的一个成员,自古以来就繁衍生息在青藏高原上。据大量文献和出土文物考证,藏族的历史可追溯到七千到一万年以前的新旧石器时代。[1]在漫长的历史中,她也同其他民族一样,在同大自然的斗争中创造了自己灿烂的、别具一格的古代文明。以传播本教为主线而发展起来的象雄文明就是其中之一。许多史料说明,象雄不仅先于雅垅部落的兴起,而且与雅垅部落一起建立了强大的吐蕃王朝,在长期的历史演变和民族交往,象雄民族与藏族逐渐融合,成为中华民族的一个成员;而象雄本身也随着吐蕃王朝从元代起归入祖国版图,成为祖国不可分割的一部分。本文试图对象雄文明作一简要的探索,以供有志于这一方面研究的同志参考。

一、象雄的地理位置

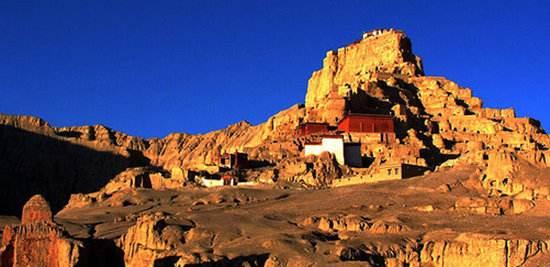

关于象雄的地理位置,目前还没有一个确切的地域,只能确定大致的方位。据本教文献的传统说法,象雄由三个部分组成,即:里象雄(zhang zhung phug pa),中象雄(zhang zhung bar ba)和外象雄(zhang zhung sgo ba)。据著名本教学者朵桑坦贝见参(skal bzang bstan pavi rgyal mtshan)所著的《世界地理概说》(vdzam gling yul bshad)记载:“里象雄应该是冈底斯山西面三个月路程之外的波斯(bar zig)、巴达先(bha dag shan)和巴拉(bha la)一带。在这儿的甲巴聂查城(rgyal ba mnyes tshal)的遗墟中有座山,山上密尊(gsang mcbog)的形象自然形成。木里山拉(mi lus bsam legs)在此建巴却城(rgyal mkhar ba chod),并在该城修法灵验,将一块仿佛人体大小的巨石定在空中,不让它落地。后来人们用土石方垒了个基座,把这块巨石托在半空中。在这块土地上有大小32个部族,如今已被外族占领(似指印度和巴基斯坦有争议的领土克什米尔)。中象雄在冈底斯山西面一天的路程之外。那里有詹巴南夸(dran pa nam mkhav)的修炼地隆银城(khyung lung dngul mkhar),这还是象雄王国的都城。这片土地曾经为象雄十八国王统治。本教文化史上著名的四贤炽、栖、巴、梅(bru zhu spa rmevu)就诞生在这里。这里还有本教后宏期的著名大师西饶坚参(shes rab rgyal mtshan)和其它贤哲们修炼的岩洞。因为这块土地东面和蕃(bod)接壤,有时也受蕃的管辖。外象雄是以穹保六峰山(khyung po ri stse drug)为中心的一块土地,也叫孙巴精雪(sum pa gyim shod)。包括39个部族,嘉二十五族(rgya sde nyer lnga),这是现在的安多上部(mdo stod)地区,绝大部分信仰本教。有穹保桑钦(khyung po seng chen)、巴尔仓寺(spar tshang dgon)等寺宇和修炼的岩洞”。[2]若从以上的记载来看,冈底斯山西面三个月路程之外的bar zig,似应是波斯的音译。虽然巴达先和巴拉的现代地名还不清楚,但这三个地方是相邻的,并且都曾在象雄的范围之内。而且,其中的甲巴聂查城在本教文献中是屡见不鲜的。如果bar zig就是波斯的音译,那么巴达先和巴拉就可能在冈底斯山和波斯之间的某个地区,因为目前还没有从史籍中看到象雄的势力发展到波斯以西的记载。我估计巴达先和巴拉可能就是今天西藏最西端、印度与巴基斯坦有争议的克什米尔一带。这与《世界地理概说》中“如今已被外族占领”的记载也相吻合。此外,卡尔梅说:“大量的象雄语存在于现在的拉达克、库纳瓦里以及旧时的西藏西部地区。”[3]而拉达克就是如今的克什米尔一带。以穹隆银城为中心的中象雄,就是今天的冈底斯山一带,那里今天还有不少本教徒,据说一些岩洞和遗址至今犹存。《世界地理概说》论述“这块土地和东边的蕃接壤,有时也受蕃的管辖”中所提到的“蕃”应该是从聂赤赞普到松赞干布这段时期的雅垅部落。外象雄的三十九族即今西藏丁青一带。嘉二十五族即今青海玉树一带,曾经属于襄钦千户的管辖。关于象雄里、中、外的具体疆域及起止线各种说不一,有些还大相径庭。朵桑旦贝见参是位学识渊博、建树颇多的学者,他的《世界地理概说》并非因袭前人之作,而是有分析,有研究,集各家之大成。我们不妨以他的地理概念为基础,给象雄画一个大致的轮廓:象雄最西端是大小勃律(吉尔吉特),即今克什米尔。从勃律向东南方向沿着喜马拉雅山脉延伸,包括今印度和尼泊尔的一小部分领土。北邻葱岭、和田,包括羌塘。但东面的边界就不太清楚。如果按照佛教文献记载,东面只限于与吐蕃和苏毗接壤,则象雄的疆域就不包括多康地区,但文献记载如此的矛盾,我们将在下一节中再作探讨。

二、象雄和吐蕃

从大量的藏文文献中我们知道,最初的“蕃”,只限于雅垅部落,而“象雄”却远非只限于今天的阿里;雅垅部落的兴起最早只能从聂赤赞普算起,而象雄王室的承袭早在聂赤赞普以前就存在了。如果外象雄东达多康的说法可以成立,那么古时候象雄的地理位置大致就是今天的大部分藏区。本教起源于象雄中部,即以冈底斯山为中心的那块土地,然后向其它地方发展。至今多康地区还有很多本教寺庙,拥有众多的信徒,并还渗透到其它民族,如纳西族的东巴教就曾受本教的影响。虽然象雄王室的势力是否曾扩展到这些地方目前还缺乏依据,但象雄最初包括今天大部分藏区,则是可信的。也就是说最初的象雄包括象雄和蕃两个民族。只是到了聂赤赞普时代,雅垅部落兴起,逐渐脱离了象雄王室脆弱的统治,加之苏毗的崛起,切断了象雄王室与东部象雄(多康地区)的联系,以后的象雄就只限于今天阿里和克什米尔了。

关于象雄王室的承袭,据南卡诺布引用《玛滂湖的历史》(mtsho ma pham gyi lo rgyus)的记载,与传统的说法一致(注释4)。辛绕是象雄王室的王子,他有8个儿子,其中贡氏妃子赤杰木(kong bzav khri lcam)的儿子雍仲旺旦(g·yung drung dbang ldan)继承了他的王位。其子周格加布(vbrug gi rgyal bo)、其子木本玉旦(dmu bon yovu brtan)、其子木本唐多(dmu bon thang rdo)、其子杰洛查(skye lo tshal)、其子辛卓巴(gshen grol ba)、其子木卡布木布(dmu kha spo mi spo)。据史**载,聂赤赞普之子木赤赞普曾邀请象雄王木卡布木布到雅垅传教。这就说明木赤赞普和木卡布木布是同时代人。

往上推算,辛绕则比聂赤赞普高五代,约早200年左右。此外,与象雄王室同时,在象雄众多门部落中还出现过十八个有名的国王,并且每个国王及其部落首府都有详细的记载,如象雄王辛绕的弟子辛唐玛俄杰(gshen thang ma vod rgyal)曾做过十八国王之一赤怀拉杰(khri wer la rje)的古辛(sku gshen,相当于护身医)。从而看出,当时这十八个国王既与象雄王室同时存在,但又是不相统属的地方割据或仅臣服于象雄王室的部落联盟的酋长。十八国王之后可能陆续被象雄王室统一,故再没有这些国王王位承袭的记载。在最后一个象雄王李米加(lig mi rkya)被松赞干布消灭以前,[5]象雄一直是个独立的王国,它的都城是穹隆银城。汉文史书中称象雄为羊同,《帅府元龟》载:“大羊同国,东接吐蕃,西接小羊同,北直于阗,东西千余里,胜兵八九万。”[6]这里仅仅提到大羊同,而西面的小羊同,大小勃律,以及广大的多康地区都曾经纳入象雄的版图。

雅垅王室和象雄王室的关系据有的文献记载,象雄的本教早在聂赤赞普之前就已传到吐蕃,用轿子抬着聂赤赞普登上王位的十二贤人就是本教徒。后来本教在吐蕃日愈发展,国王身边的本教徒拉本(bla bon,相当于经师)、古辛等人逐渐控制着相当大的权利引起止贡赞普的恐惧,决心灭本。他下令说:“在这块土地上,容不下我的王权和你的本权,把本教徒全部驱逐出去。”[7]且可见当时本教徒对王室造成的威胁。南卡诺布还认为,止贡赞布灭本主要是慑于吐蕃的本教徒及其后台的象雄王室的威胁才下这个决心的。[8]

三、象雄的宗教

一般认为,辛绕创立的宗教就是本教。但在本教文献中把辛绕创立的并被认为是正统的本教叫作雍仲本教,也就是说“本”并不等于雍仲本教。因为,“本”这个字并非和辛绕的理论同时产生,而且与辛绕的理论并无关系。在辛绕之前,很早就有“魔本”(bdud bon)和“赞本”(bstan bon)等原始的“本”在象雄活动。他们为民众禳解灾祸,祛除病邪,拥有众多的信徒。再者辛绕的宗教最初并不叫“本”,而叫“杰尔”(gyer),这是个古老的象雄文字,后多译成了藏文的“本”。为了有别于原始的本,就把辛绕的宗教叫做雍仲本教。“雍仲”,起初只是“(卍)”形符号的名称,后来才有了不变、永恒之意。雍仲本教这个词也就寄托了教徒们永恒的信念。辛绕的宗教与原始的本教的区别还在于:当辛绕从象雄来蕃地传教时,他已经有一整套理论和相应的教规,而这时原始的本还不是一个成熟的宗教,它的杀生祭祀仪式首先遭到辛绕的反对,并改用人工做的动物模型来代替,叫个“堆”(mdos)或“耶”(yas),一直流传到现在,如今“多尔玛”(gtor ma)的制作就是从“堆”沿袭而来。虽然杀生祭祀的做法在现代藏族区还可以看到,但那只是原始本教留下的残余影响,并非辛绕的理论所允许的。

在本教后期的典籍中,一致认为本教起源于达瑟(stag gzig)。现在一般把“stag gzig”译成“大食”。汉族学者张一纯在他的《〈经行记〉钱庄》中认为,“大食”就是藏文中的“stag gzig”,我觉得这是值得斟酌的。虽然本教文献中的达瑟在象雄的西面,和大食的方位相同;据国外学者研究,伊朗人对宇宙起源的看法对本教的产生曾有过影响,把stag gzig译为大食,似乎没有什么不对,何况这两个词的发音也相近。但从以下几个方面分析,“stag gzig”却不是“大食”。首先,从象雄文的角度看,本教文献中一致认为象雄文是从西方的达瑟文演变而来的,可是在阿拉伯文和波斯文中却找不出任何与象雄文相似的痕迹,从克什米尔语中却看出明显的渊源关系(详见下节《象雄文》)。其次,据辛绕生平降魔篇中记载,他是从西方的达瑟经箭路(mday lam)云游象雄进行传教的,也就是说辛绕的宗教来源于西方的达瑟。另据国外学者研究,本教曾受到古波斯袄教二元论的影响。对辛绕来自达瑟的说法我们虽不敢苟同,但对本教实与袄教有过某些联系或接触,笔者认为这种可能性是存在的。因为袄教约产生于公元前16、15世纪,公元前6世纪末被波斯帝国大流士一世定为国教,盛行一时。至今,在伊朗、印度的孟买等地还有它的信徒。故而辛绕宗教的最初形成和古波斯的袄教可能有着某种关系。我们把这两个宗教连在一起,也仅仅是个推测,尚缺乏翔实的资料,但从本教文献记载辛绕来自象雄西部的某个国家,这个推测,有着可循的史料依据。同时,这时期的波斯应是尚未被大食帝国所灭的、公元前4世纪的波斯。而且大食帝国信奉伊斯兰教,大食灭波斯占领中亚以后,袄教已走向衰亡,不可能对象雄的宗教产生影响。第三,stag gzig、大食两个词的藏语发音虽然相近,但含意却有别,stag,藏语意为虎,gzig是豹的意思。stag gzig这个地名从本教文献中也可以找到,据《嘉言库》载,辛绕师徒五人来象雄传教路经箭路时,这里常有虎豹等野兽出没,故把这个地方叫作stag gzig(即虎豹之意)。可能由于时间的推移和历史的变迁,人们把曾经和象雄有过联系的西部国家笼统称之为“达瑟”,却把辛绕师徒路经的地方“达瑟”遗忘了。朵桑旦贝尖参在《世界地理概说》中认为达瑟是“瞻部洲西北方向所有的地域”,这也说明达瑟并非专指某个国家,而是指西北方向的广大地区,即今的西亚。鉴于以上原因,我认为把stag gzig译为“达瑟”较妥,以便有别于阿拉伯的大食。

另外,说本教起源于达瑟的俄摩隆仁(vol mo lung ring)。此俄摩隆仁是否就是达瑟的一个具体地点呢?我的回答是否定的。《嘉言库》载,俄摩隆仁有两个,即达瑟俄摩隆仁和象雄俄摩隆仁,前者是文明的中心,后者则是地域的中心。作为地域中心的俄摩隆仁,当在象雄本地,此地名在今天的阿里可找到,[9] 不再赘述。而达瑟俄摩隆仁则完全是人们按照自己的意愿臆造的一个精神世界。“俄摩隆仁”的含意是俄摩地方的深谷,也就是象雄一个深谷的地名(也可能就是本教最初的发源地)。可是,作为文明中心来理解时就极其玄妙了,《色米》(gzer mig)中解释:“俄是没有轮回;摩是如愿以偿;隆是辛绕的授记;仁是永恒的慈悲。”把它们连结成一个概念来理解,意思就是:在辛绕授记永恒慈悲的普照下,没有凡间尘世生死轮回的痛苦,能够如愿以偿地享受永恒的幸福。冠以达瑟这个地名则是人世间的各种事物为基础加以渲染而成的。所谓的达瑟俄摩隆仁,正是本教徒们以冈底斯雪山为蓝本,把本教发源于“俄摩隆仁”这个虚构的地名和象雄西部某个地方的地名达瑟组合在一起,用夸张的想象构成一个神奇莫测、人们无法涉及的精神世界。

下面谈谈本教的发展情况。本教的始祖是辛绕米保,但在本教史中他所传的只是密里外三宗之一。在他之前的密宗法身耿德桑保祖师(kun tu bzang po)的解脱道大圆满和里宗报身辛拉俄格祖师(gshen lha vod dkar)的密教在天界人间的传播占有很大的篇幅,辛绕是作为外宗化身来到人间传播以显宗为主的本教的。传说辛绕诞生在人寿将近百年时的达瑟俄摩隆仁,是作为托格尔王(rgyal bo thod dkar)和嘉西玛(rgyal bzhad ma)的王子降世的。十二功业构成了他全部的一生,其中他授予弟子们的九乘本教和四门五库成为本教庞杂的教规和理论的基础。本教还分身、言、心三教(sku gsung thugs kyi bstan pa)。辛绕是身教的祖师,在他之后的木却德木周(mi cho ldem drug)是言教的祖师,再后的詹巴南夸为心教的祖师。后两个祖师为本教的传播曾做出过很大的贡献。木却德木周在世时,还出现过几位很有建树的译师,即达瑟译师木杂扎海(dmu tsa tra he)、象推译师赤托巴查(khri thog par tsa)、苏毗译师格核利巴雅(gu hu li spar ya)、天竺译师拉托那卓(lha bdag sngags grol)、汉地译师拉当芒保(legs tang smang po)、绰木译师色托杰尖(gser thog lce vjams)。这六个译师被称为世界六庄严,他们都曾为在自己的国度传播本教做过努力。

本教发展的历史分为前宏、中宏和后宏三个时期。从本教在象雄的传播到吐蕃王止贡赞普灭本为前宏期,六庄严就是这一时期的重要人物。在前宏期,聂赤赞普的儿子木赤赞普笃信本教,曾从象雄请来木卡布木布到蕃地传教,他自己也苦修吉邦桑巴(spyi spungs gsang ba)并获得共同与殊胜成就。[10]从止贡赞普的儿子布德贡杰到赤松德赞灭本为本教的中宏期,布德贡杰时曾请象雄的敦君吐钦(stong rgyung mthu chen)来蕃地传教,他挖掘了止贡赞普灭本时的伏藏,并且和六庄严一道发展了它,使吐蕃的本教有了进一步的发展。赤松德赞以后就是大掘藏师辛钦鲁噶(gshen chen klu dgav),于11世纪初发现大量的伏藏,导致了本教在藏区的再次复兴。达磨灭佛以后他是本教发展史上值得一提的历史人物。辛钦鲁噶是辛家族的后裔,并且还是辛绕的嫡系。他尊贵的种性和发掘大量的经典使他在本教徒中享有崇高的声誉,使他不仅在后宏期而且在整个本教发展史上成为一个重要人物,虽然在他之前有过15个掘藏师,[11]但成就都不及他。辛钦鲁噶神秘地发现了大量的因本(rgyuvi bon)和果本(vbras buvi bon)的典籍,如《什巴卓普》(srid pavi mdzod phug)及其注本,《唐玛俄杰祭文》(thang ma vod rgyal gyi mchod gtor)等,并且以仁钦尖参(rin chen rgyal mtshan)和相曲尖参(byang chub rgyal mtshan)为主的弟子们从他学**了大量的经典后又进行了传播工作。除辛钦鲁噶外还有炽(bru)、栖(zhu)、芭(spa)、梅(rmevu)4个著名的本教大师。[12]诞生在炽家族的南卡雍仲(nam mkhav gyung drung),大半生在叶茹宛沙寺(g·yas ru dben savi dgon)著书立说(后半生在梦格尔格当寺smon dkar dge lding),他和琼尖参(khyung gi rgyal mtshan)师徒二人从辛钦鲁噶学**了《什巴卓普》等本教的伦理学著述,并立规在叶茹宛沙寺讲授这些经典,继承和发展了本教的伦理理论。从南卡雍仲到14世纪的喜绕坚参大师师承十八代,在这里产生了很多有名的高僧,这座寺院后被洪水淹没。栖氏叶拉保(zhu yas legs po)、巴氏贝却(spa dpal mchog)、梅氏贝钦(rmevu dpal chen),以及后来的喜绕坚参,都为本教的后宏做出过很大的贡献。特别是喜绕坚参大师[13]是本教后宏期和本教发展史上很值得一提的人物。1356年他出生在嘉绒,从10岁受比丘戒开始拜师求学,幼年时就显露出与众不同的才华,随着年龄的增长和知识的积累,感到在康区得不到满足,就游学到名家云集的卫藏等地寻求名师指点。他博闻强记,青灯黄卷,含辛茹苦几十年,到了50岁,已是本教一个很有名望的学者,这一年(1405)他修建了曼日寺(sman ri),成为炽家族叶茹宛沙寺被水毁后的又一个重要的本教寺院。由于他精通本教显、密、心三宗,并且还有他自己的独到见解和新的发展,自成一家。他著述颇多,其中《因明解析》等至今仍被本教学者们奉为圭臬,成为本教寺院修**因明的规范教本。因此,他在本教徒中的声望并不亚于佛教格鲁派创始人宗喀巴。直到今天,在阿里、拉萨、贡布等地区仍有较多的本教信徒,和一些规模较大的本教寺院,尤其在今四川阿坝地区,本教徒的数量仅次于格鲁派。故不详述。

四、象雄文

从藏传佛教浩瀚的历史著述中可以看出在松赞干布以前吐蕃没有文字。《敦煌本吐蕃历史文书》载:“以前若没有文字,从此王(指松赞干布)开始……”。新旧《唐书》亦说在松赞以前吐蕃“无文字”,那在此以前象雄有没有文字呢?从本教最初的经典使用象雄文,尔后才翻译成藏文,以及今天有些本教寺院的藏书中还有一些象雄文和藏文对照的本教经文及两种文字对照的词汇来看,虽然象雄是早于吐蕃有自己的文字,产生的年代已无从查考,但在本教的文献中,辛绕既是信仰的传播者,又是文字的创造者。虽然他创造象雄文字的经过存在着一些令人难以置信的传说,但他是本教的创始人,而且象雄文最初就是用来记述本教的。这就促使我们不得不相信这样一个事实,即使辛绕不是象雄文的创造者,至少可以说,在创制象雄文过程中他做出过很大的贡献。

象雄文既先于藏文产生,那它和藏文又是什么关系呢?按照佛教文献的说法,藏文是吞米桑布扎根据古天竺的梵文创制的。而本教文献的说法则是:藏文按照象雄文创制的;象雄文来自达瑟文。它们的演变过程为:达瑟的邦钦体(spungs chen)和邦琼体(spungs chung)演变成象雄文的玛尔钦体(smar chen)和玛尔琼体(snar chung)。然后再演变成现代藏文的有头体(dbu can)和无头体(dbu med)。这两种截然不同的观点,我们应当如何看待呢?对于前一种观点大家并不陌生,不再赘述。下面仅对后一种说法作一粗略的考查。首先,达瑟文是属于哪国的文字。经与古波斯文对照考查,发现藏文并非来自波斯文。可是,从古克什米尔语和古旁遮普语中却找到了许多与象雄文字母和现代藏文字母相似或近似的字,而且现代藏文的四个元音符号在古克什米尔语中都有,只是第四个符号比较直一些罢了。还有一个值得注意的现象是,象雄文的元音和辅音的数量和现代藏文完全一样,并且,吞米桑布扎自创的六个藏文字母在象雄文中都可以找到原型。这些现象说明:古旁遮普语、古克什米尔语和古梵语都属于印欧语系,故有一些相同的字。象雄文中也有这些字母,正说明同象雄文化发生过联系的“达瑟”曾经是古代印欧民族南迁的必经之路和印欧文化的传播地带。因而象雄文就带有印欧文化的色彩。就上所述,既不可一味地渲染和扩大象雄文在藏文创制过程中所起的作用,也不应予以完全否定。我认为藏文是吞米桑布扎对象雄文和梵文经过一番筛选,有所取舍而创制的,它与象雄文和梵文都有一定的渊源关系。前人由于受宗教感情的左右,得出两个截然不同的结论,这是可以理解的。但今天我们应当用历史唯物主义的观点进行分析和研究,探索象雄文和梵文在藏文创制过程中的作用,以更多更深地发掘宝贵的藏族古代文化。

为什么象雄文在后来的历史中又消失了呢?我认为主要有以下几个原因:第一,从至今犹存于萨迦寺的古梵文佛经和本世纪初发现的敦煌出土文书中可以看到,从古天竺传到吐蕃的佛经是写在贝多罗树叶上的“贝叶经”,吐蕃用来写经和记述政事的则是羊皮纸和木简。说明公元7世纪以前汉族的造纸术还没有传入吐蕃,传入象雄则更不可能。用木简和昂贵的羊皮纸来书写经典和著述,其局限性可想而知,更不要说普及象雄文。第二,由于雅垅部落的崛起,继征服象雄及其他部落之后,又进行了强化统治,特别是佛教的兴起、本教的衰落。随着吐蕃帝国的逐渐强大,根据蕃族语言创制的藏文大量地应用于政府文书和佛教经典,并加以广泛传播,藏文遂成为本民族通行文字而流传至今。第三,吐蕃王朝统一卫藏地区后,东面的多康和西面的象雄亦在其统治之下。但多康一带的蕃族仍信奉本教,把象雄文的本教经典翻译成藏文、渐渐地变信奉本教却抛弃而不**象雄文。西面的象雄在吐蕃王朝崩溃以后,达磨的后裔柯日(kho ri)在那里建立了古格王朝,即后来的益西沃(ye shes vod)。这是个热心于弘扬佛教的人。他派仁钦桑保(rin chen bzang po)出国修**佛经(仁钦桑保后来成为藏族文化发展史上一位贡献卓著的大译师)。继后又邀请孟加拉高僧阿底峡来此传教,使得古格这个本教的故乡成了达磨灭佛以后佛教复兴的一个重要据点。不仅如此,达磨另一个后裔在遥远的象雄西部建立了拉达克王朝,也极力弘扬佛教。这就使整个象雄都处在佛教势力的控制之下,这些既促进了象雄民族的藏化,也导致了象雄文的衰落,为藏文所取代。

近年来,西方国家一些汉藏语言学家注意对象雄文的研究,1965年国外出版了一本《藏语象雄语词典》,1968年丹麦的艾立克·哈尔完成的《象雄语——西藏本教人的一个未探索的语言的语法和词典》和法国石泰安的《本教的象雄语》等一些论著,却引起了藏学界研究者的重视,并值得我们借鉴。

五、象雄文明对藏族文化的影响

由于本教文化在藏区的广泛传播,两个古老民族——象雄族与蕃族的长期交往、融合,因此,象雄文明对于藏族文化的影响是多方面的、深远的。窥一斑而知全豹,下面仅以一两个具体事例来说明。

在古代医学、星象学方面的影响。辛绕教诫中的四门:夏辛(phya gshen)、朗辛(snang gshen)、楚辛(vphrul gshen)和斯辛(srid gshen),各都有着庞杂的内容,如夏辛一门就包括卦(mo)、占(pra)、禳(gto bcos)、星算(rtsis)和医学(sman dpyad)等五个方面。其中星算就是青藏高原最初的天文学。医学对藏医亦有影响。如针灸,一般认为,仅为汉族地区的中医所独有。可是,从敦煌出土的《藏医针灸法残卷》中,却载有与中医不同灸法的针灸内容,如脑**学、主治适应症及手法等方面都有别于中医的针灸术而独具特色。[14]《残卷》的最末一段说:“以上械治文书连王库中也没有,是集一切疗法之大成,加之吸收了象雄深奥的疗法写成。”[15]可见象雄医学早已揉合到藏医学中,只不过由于年代久远,又缺少翔实的史料不容易分辨罢了。据本教文献载,辛绕的8个儿子中,有一儿子栖布赤西(dpyad bu khri shes)被认为是医学的始祖。至今藏语中的wa ru ra(橄榄)、sle tres(苦参)等药名仍用象雄语词。其他如卦、占、禳等方面的理论,后世著名的宁玛派学者米庞南杰嘉措曾进行过缜密的研究,并著有一本大部头的论著——《象雄吉头》(收入德格版《米庞全集》中)。这仅是从一个侧面反映了本教文化对佛教文化的影响和渗透。

在语言方面的影响。经过长期的历史演变和社会的进步发展,要从现代藏语中分出哪些是来自佛教的词汇、哪些是外语借词、哪些是象雄语,哪些是原来的藏语,确是一件艰巨细致的工作。尽管如此,但仍然能从日常生活用语中发现一些原属于象雄语的语词,如安多藏语中把火炕叫做hi rtshe、客房叫做yus hang仍保持其原始的面目。美籍德人劳弗尔在他的《藏语的借词》一书中列出了34个波斯语借词,并从语言学的角度论证了这些字的原始字根、演变及其转借到藏文中的历史过程,其中有些就是经过象雄文转借到藏文中的。从而说明藏语中不仅含有象雄语的词汇,而且还含有通过象雄文转借的古波斯语词汇。

本教对藏传佛教的影响。在漫长的历史中,本佛二教既互相排斥,又互相渗透。既互相借鉴,又各自保持本身的信仰和特点。一千多年来藏传佛教在广大藏族地区、居于统治地位,但是本教的一些宗教仪式、教义和神祗仍然保持着原始的面貌流传至今,如在信奉本教的地区,仍可到处看到“念”(gnyan)、“赞”(btsan)、“巴色”(dbal gsas)、“豆拉”(stag la)、“玛居”(rma rgyud)等古老神祗的塑像和卷轴画,善男信女们仍虔诚地念诵着这些神祗的祈祷文。而且有些本教的宗教仪式正已为佛教糅合、接受,如“招福”(gyang vbod)、“福箭”(gyang mdav)和“俄博”(lab tse)等在今天广大的佛教地区仍可看到,许多人还不知道这些仪式是从古老的本教仪式中沿袭而来。一些本是本教信奉的神祗后来也一直为佛教供奉着。十二旦玛(brtan ma bcu gnyis)就是这样。在本教中,十二旦玛是地方神之王(yul savi rgyal po)玛居保木拉(rma rgyal bom ra)的附神,也就是本教的保护神。公元8世纪后,佛教徒也将十二旦玛供奉为自己的保护神,并传说为被莲花生降伏后归到佛教神祗中的。可是本教徒不承认已被降伏的说法,仍然一直供奉着,至今在本教的祷词和祭文中仍保持十二旦玛的名字。因而在佛、本两教中都共同有供奉十二旦玛的现象。

在灿烂丰富的藏族文化遗产中,本教文化是发端于象雄并以本教的传播为主线而发展起来的。由于这个宗教产生年代早,传播地域广,对藏族文化的形成和发展,有着重要的影响。象雄,作为一个民族虽已消失在历史的长河中,但象雄文化却随着时间的推移,渗透和糅合到丰富多彩的藏族文化中,成为广大藏族人民的宝贵的精神财富。通过对象雄文明史的研究,将有助于我们多方面了解藏族悠久的文明史,特别是有关本教的起源和发展,象雄文在藏文创制过程中的作用,象雄文明对藏族文化各方面的影响等等课题,很值得我们去探索、去研究,以填补藏族史研究中的这一空白。这是笔者撰写这篇拙作的初衷和目的,引玉之砾,请专家学者教正。

注释:

[1]贡乔译登:《略谈藏族族源问题》,青海省党校油印本3页。

[2]朵桑旦贝见参:《世界地理概说》(藏文)木刻版7—8页。

3.卡尔梅著,向红茄、陈庆英译:《本教历史及教义概述》,**民院藏族研究所编《藏族研究译文集》第一集,47页。

4.扎西尖参:《嘉言库》(藏文)木刻版116页;南卡诺布:《和藏族青年们商榷璎珞篇》(藏文)影印本56页。

5.关于象雄被征服的时间,佛、本二教文献的说法不一,本教文献认为不是松赞干布,而是赤松德赞时期被征服的。待考。

6.《册府元龟》卷九五八外臣部邑二,页二一,11277上。

7.扎西尖参:《嘉言库》(藏文)木刻版125页。

8.南卡诺布:《和藏族青年们商榷璎珞篇》(藏文)影印本62页。

9.群倍多杰:《本教在藏区传播之概述》(藏文),《西藏文艺》藏文版1982年第一期,50页。

10扎西尖参:《嘉言库》(藏文)木刻版116页。

11扎西尖参:《嘉言库》(藏文)木刻版195页。

12班旦茨陈:《雍仲本教源流珍珠串》(藏文),西藏**民政厅铅印本,下册,210—250页。

13班旦茨陈:《雍仲本教源流珍珠串》(藏文),西藏**民政厅铅印本,下册,1—6页。

14. 洪武娌、蔡景峰:《现存最早的灸法专著——〈敦煌古藏医灸法残卷〉》,《西藏研究》1983年第3期48页。

15.《敦煌本藏文文献》215页。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号