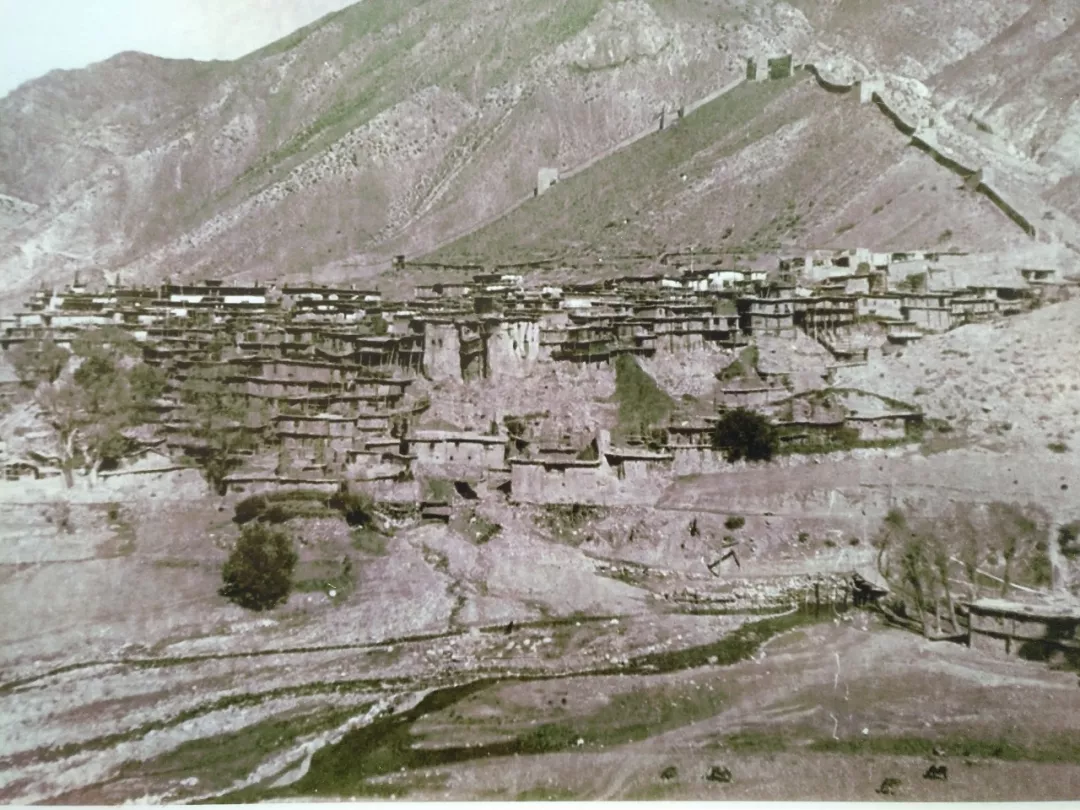

清末民初的硕督,当时建有大型粮仓

位于洛隆县西部的硕督镇,曾经是“茶马古道”上的重要中转枢纽。走进这里,保存完好的清代“汉墓群”,生机盎然的百年“夫妻树”,承载家族记忆的“传家宝”,处处盛放的文明“共生花”……都在娓娓诉说着在这块古老的土地上,各民族间交往交融、相濡以沫、包容并蓄的团结故事。

布次仁家里做月饼的模具

在洛隆县硕督镇硕督村,村民布次仁小心翼翼地打开一个有些年头的箱子,向记者展示了装在里面的,用各种布料包裹的“宝贝”:印有“乾隆通宝”字样的铜钱、古诗配写意画的青花瓷碗、加盖“洪顺纸局”印章的账簿……布次仁介绍说,都是他妻子的外公留下的遗物。

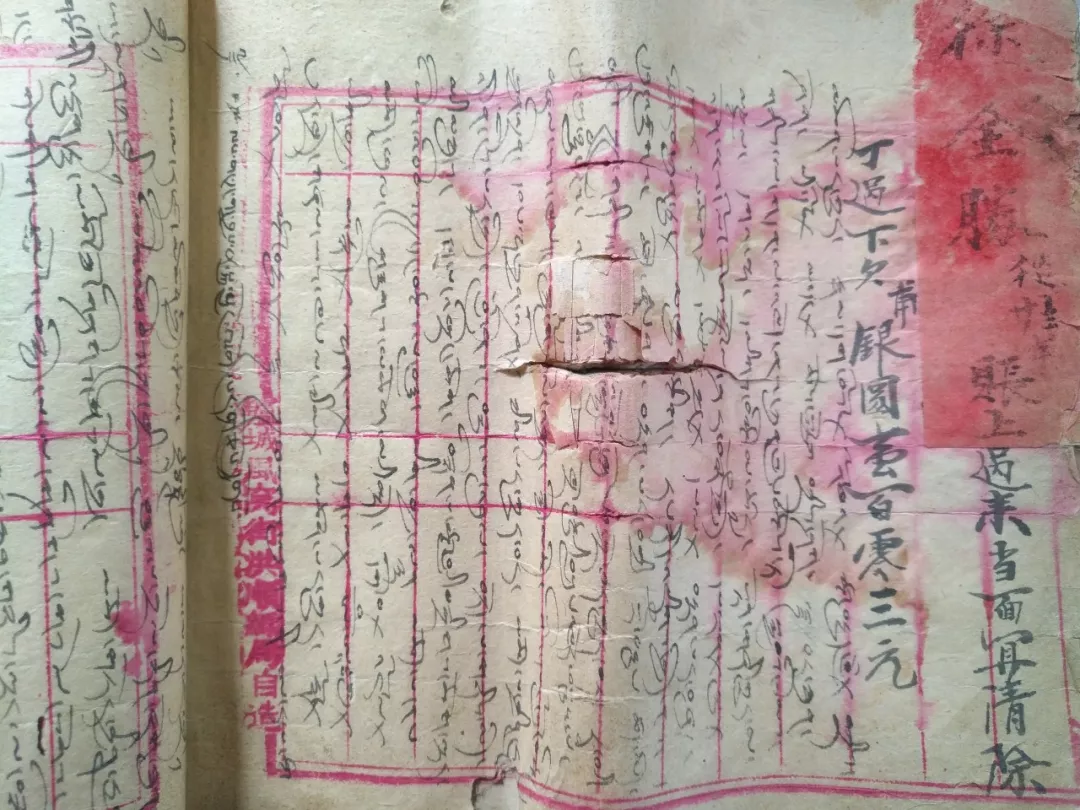

布次仁祖先遗留下来的账本

“外公娶了本地的藏族姑娘后,生下了两儿一女,给两位舅舅起了汉族名字,给我岳母起了藏族名字,他们都能说一口流利的汉语。”据布次仁介绍,经过一些权威民俗专家考证,布次仁妻子的外公大概是来自陕西的汉族人,为商队做账房工作,有一定的文化知识,往返于茶马古道上,经过硕督时留下来扎了根。

布次仁演示家传杆秤使用的方法

布次仁展示的“宝贝”还有茶具、演算簿、月饼模具、刺绣汗巾、帽顶珠花等,各类用品不一而足,他说:“这么多年过去了,我们都精心保管着这些物品,因为这些既是妻子对祖辈的念想,更是祖国内地人民与我们藏族人民交流交往交融的力证。”

布次仁向记者展示他获得的民族团结进步模范个人荣誉证书

今年59岁的布次仁已经当了外公,他时常把家里珍藏的这些“宝贝”展示给子孙们,向他们讲述家里上代的故事,勉励家人要把硕督民族团结的传统一代接一代传承下去。

去年12月,布次仁被洛隆县委、县政府评为“年度洛隆县民族团结进步模范个人”。他郑重地对记者说:“得了奖是一种荣誉,更是一种鞭策。我要继续像爱护自己的眼睛一样,维护民族团结。”

边色卓玛家的二层小楼

一棵杨树和一棵柳树相依相偎,不同的纹理、不同叶片,反而把对方衬托得愈加挺拔秀美,这就是硕督镇著名的“夫妻树”。据村民说,这两棵树已经共同经历了几百年的风雨洗礼。这对“夫妻树”百步之遥的地方,就是边色卓玛的家。

今年37岁的边色卓玛和43岁的四川自贡人刘远树相识于2008年,他们位于硕督镇易地扶贫搬迁点的新居陈设不多,必备的家具家电却一应俱全,算不上窗明几净,却处处透出女主人对生活的幸福感。

勤劳的边色卓玛喜于言表

“老刘勤快、有手艺、能挣钱、会疼人,我们虽然是重组家庭,他却一直把我当成心头肉,不但从来没有吵过架,他还把家里所有的人都照顾得很好,我们在一起生活,非常幸福。”说起丈夫,边色卓玛像是要把所有赞美的语言都用上。

确实,刘远树的泥瓦手艺在村里有一定的知名度,和他的勤劳持家一样。据边色卓玛的哥哥拉巴次仁介绍,每到施工季节,刘远树就到县城附近的工地上当泥瓦匠,没有工程时,他也不闲着,到处收购废铁再集中送到收购站售卖。“去年6月至10月,老刘挣了近4万元钱,全都交给我保管。”边色卓玛一脸甜蜜的补充道。

边色卓玛向记者展示他获得的民族团结进步模范个人荣誉证书

家庭和睦幸福的前提是两人共同的付出,尽管边色卓玛是村里的贫困户,自己的生活也不宽裕,但是每个月省吃俭用,都会给刘远树远在四川、已年过花甲的父母按时寄去300元生活费。对老刘本人,边色卓玛更是尽心尽力地照顾着,老刘患有胃病,心疼之余,她总是到处打听良方治疗,“目前已经得到控制,我还要继续寻医问方,争取能够断根。”

与边色卓玛夫妻感情日益深重,刘远树心中早把西藏当成了自己的归宿。“现在最主要是牵挂着家中的老父老母,如果哪天他们不幸过世了,我就要把户口从四川迁过来,和边色卓玛永远在一起。”刘远树说。

“现在,政府给我的各项补贴加起来每年约有18000元,新家的出行、上学、就医都很方便,只要我们在一起,生活一定会越来越幸福的。”边色卓玛眺望着远方的云彩,轻轻地说。

达多家的二层小楼

蔚蓝的天空下,一群红嘴鸦在汉军墓上空徘徊盘旋,低沉的鸣叫一声接着一声,彷佛是生者对逝者绵绵不尽的追思。丈夫刘珍明去世三年了,硕督村今年50多岁的达多,仍在深深地怀念着他们在一起的美好而短暂的三年。

“我孩子生父的家人嫌弃我母亲是个大骨节病人,坚决反对我们在一起,最终在生下第二个孩子后无情地离开了我们娘儿仨。”那年,孩子的生父离开家,要强的达多没有挽留。

达多陪外孙女一起在家门口玩耍

之后的很多年,年老体弱的母亲、嗷嗷待哺的孩子成了达多必须前行的动力,她坚持咬牙挺着,用瘦弱的肩膀独自负担起了家庭的重担。直到2010年,经朋友介绍,认识了到洛隆县打工的四川资阳人刘珍明,朋友劝说达多找个依靠一起分担一下。

认识没多久,刘珍明用实际行动赢得了达多的好感,“刚认识,他就给我母亲买各种药帮着减轻病痛,还给我和前夫的孩子买各种东西……”

看到刘珍明确实是真心待自己好,待家人好,达多打开心门,接纳了刘珍明。刘珍明自此更是掏心掏肺地对家人好了。“我女儿生了外孙女以后,都是他在带,孩子也和他最亲,管他叫爷爷,每天跟在他的后面,小孩说的汉语也是他教的。”达多至今还沉浸在刘珍明带给全家的关爱和快乐中,“我最喜欢他的就是有责任心,为人善良,家里的大活儿小活儿都是他抢着干。”

达多向记者展示他获得的民族团结进步模范个人荣誉证书

迟来的家庭给达多带来了幸福,也给她带来了荣誉。2015年,她被昌都市委、市政府评为“昌都市民族团结进步模范个人”,2016年,被区党委、区政府评为“自治区团结进步模范个人”。

幸福时光来得不易,去的突然。2016年11月,刘珍明突发脑溢血病,达多带上家中所有积蓄,先后送到乡、县、市的各级医院治疗,都没能救回心爱的老刘。为了减轻内地家人的负担,也为了心中的不舍,达多坚持将老刘的遗体留了下来,并按照当地习俗进行了天葬。

谈到和老刘在一起的三年多时间,达多反复说:“这辈子,我再也不可能遇见这么好的人了!”

硕督村广场上的民族团结进步树

硕督镇上,民族团结的故事比比皆是,民族团结的传说处处皆有,在这里中华民族大家庭的成员们用心、用爱、用义浇灌出的民族团结之花鲜艳无比,常开长盛。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号