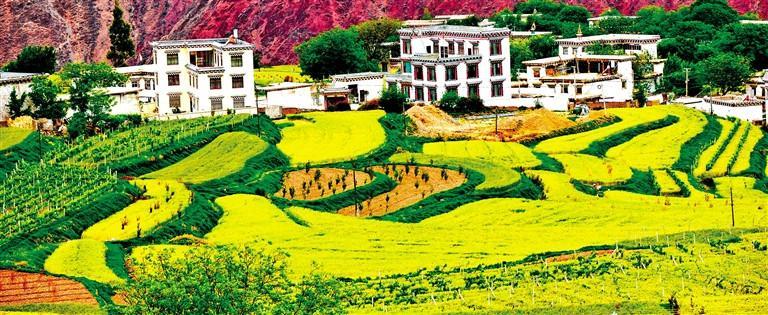

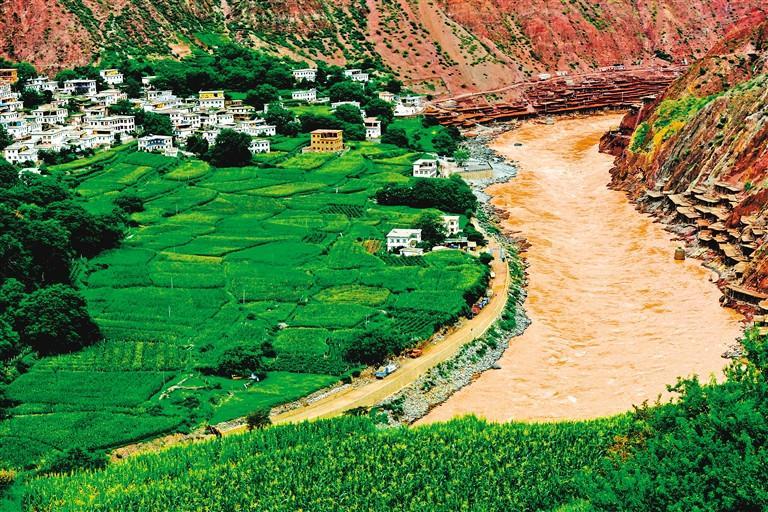

城乡协调发展。

洛隆杏花旅游品牌。

昌都茶马广场夜景图。

民族特色绘画材料制作手工艺。

盐田带动当地旅游。

草原遍布牦牛群。

翻开闪光的记忆,一个铿锵而坚定的声音回响在我们的耳旁——“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”。

岁月如斯,因奋斗而充实、而饱满、而精彩。幸福美好的生活,是老百姓的共同期盼,也是发展的根本目的。在过去的日子里,昌都市坚持把社会事业放在突出位置,以发展带动社会民生,以社会民生实现共享、促进发展。从解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,攻坚克难、砥砺奋进,为藏东人民带来了更多的获得感与幸福感,为昌都解放70周年交上了一份合格的答卷。

幸福社保温暖万家

百姓的小日子,就是政府的大民生。近年来,昌都老百姓深深感受到了生活中的新变化、新气象。好医疗,是老百姓幸福生活的殷切期盼。

今年9月,类乌齐县桑多镇扎西贡村村民仁增旺姆拿着自己在成都看病住院的各项票据来到桑多镇便民服务大厅,在工作人员的帮助下,她只填写了一张表格便完成了医疗报销程序,剩下的工作全部交给工作人员,她只需等着报销款项到账即可。

医疗报销的便捷,得益于2019年7月昌都市印发的《昌都市城镇基本医疗保险异地医疗费结算及城镇职工生育保险待遇支付权责下放工作实施方案》。通过实施权责下放,各县(区)医保报销工作减少了两级审核环节,审核权完全下放到各县(区)医保局,大大提升了医保报销效率。“文件执行以来,各级医保经办机构严格按照文件要求落实异地就医政策,采取一次性告知制度,告知清单内容翔实、条理清晰。”昌都市医疗保障局局长徐伟表示,各级医保经办机构无论是异地就医票据手工结算,还是花式“两定”机构费用审核结算,都按照业务需求分类实现了承诺时限制度,最长不超过30个工作日完全办结。

点滴变化的背后,都是民生情怀的大文章。

2017年,全区全民参保登记暨“双创”工作推进会在昌都召开;

2018年8月,昌都市举办首批社会保障卡发卡仪式,全面完成机关事业单位养老制度改革,全市机关事业单位退休人员养老金实现统一社会化发放;

2019年,昌都市顺利实现医疗保障局单独组建,完成了社保基金征缴职责划转税务部门,进一步建立了权责一致、运行畅通的社保基金运行机制,推动了与全国接轨的步伐;

……

高标准建设医疗“空白村”卫生室,实现“病人不走医生走”,进一步健全县、乡、村医疗服务体系,实现群众就医“小病不出村、一般常见病不出乡、大病不出县”。

昌都解放70年来,全市社会医疗保障服务平台从无到有,逐步实现全覆盖。截至2019年底,昌都市各类社会保险参保总人数达60.6万人次,完成社会保障卡信息采集70.08万人,制发卡56.21万张。

昌都市人社局先后获得“全国新型农村和城镇居民社会养老保险工作先进单位”“全国人力资源和社会保障系统先进集体”等荣誉称号。

历史的航程波澜壮阔,时代的大潮奔腾不息,落实一项项惠民政策,实施一个个民生实招,都让藏东各族儿女真切感受到了党和政府的温暖与关怀,体会到了实实在在的好处。

基层治理助力构建“安全网”

9月8日,昌都市丁青县觉恩乡金卡村召开村民大会。会上,村民你一言我一语,说出了心里的小疙瘩和邻里之间的小摩擦,在场的村干部们积极协商解决,及时化解了矛盾纠纷。像这样的村民大会,金卡村每个季度都会召开一次。提起“村民说事日”,村民们都赞不绝口:“我们遇事儿有地方说,也有办法解决了。”“多亏村干部牵线搭桥,帮我找了份稳定的工作。”“每个人都参与评议低保户,觉得很公平,大伙没有怨言了。”环顾金卡村委会,党群服务中心、法治长廊、文明长廊等文化墙设施一应俱全;村干部实行24小时值班制,量身定制党员先锋指数考评卡……

和金卡村一样,昌都市各村(居)敢闯敢试、敢为人先,不断强化基层自治能力,搭建民主协商议事平台,完善基层社会治理体系,努力构建共建共治共享社会治理新格局,形成了昌都特色的基层治理和服务创新模式。

在洛隆县孜托镇加日扎村,以组为单元,实行网格化管理成为该村提升处理各项事务效率的一大法宝——以村“两委”为各单元负责人,各组组长、“双联户”户长为网格主体,形成村级事务管理、传递信息、维稳等一体化村级网格化治理体系。“在这种体系下,我们在传递信息方面都有了极大便利,村民不再多次往村委会跑,跑一趟办成一件事,为群众省下了更多的时间,在便民利民上有了极大的提高。”洛隆县孜托镇加日扎村第一书记向巴旦曲利用网格化治理体系,采用电话、微信等现代信息化传播途径,可以迅速得知村级范围内各项维稳工作的开展情况,第一时间知晓村内存在的安全隐患。

治国安邦,重在基层。目前,昌都市已划分联户单位18874个,推选“双联户”户长18874名,覆盖人口14.98万余户、72.47万余人。

说到村级网格化治理体系,不得不提昌都市“雪亮工程”及综治信息化建设。近年来,昌都市投资3650万元建成了“雪亮工程”视频汇聚交换市级综治总平台和市公安分平台,11县(区)综治平台和公安分平台,实现公安、综治监控平台全联网。“雪亮工程”的实施,使得综治平台可接入单位、行业和社会面监控1万路以上,覆盖了党政机关、教育、卫生、能源等重点行业和酒店、超市、网吧、娱乐场所等公共场所,织就了全市城镇公共安全视频监控“一张网”全联网全共享。

群众增收笑开颜

5年前,昌都市识别建档立卡贫困户3.46万户17.05万人,贫困发生率高达24.95%,是西藏贫困发生率最高、扶贫成本最高、贫困程度最深、脱贫难度最大的区域之一。

多年来,家住卡若区达因卡的赤列卓玛一直和80多岁的老母亲相依为命,因为下身瘫痪,她一直靠低保过活。但她们的生活从今年7月开始发生了改变。那时,赤列卓玛得知要成立昌都市残疾人就业创业基地,便报名参加了西藏润德康成工贸有限公司举办的缝纫培训班。因为原本就有一些缝纫基础,所以她很快就成了领班,转正后,一个月除了有3000多元工资外还有提成。“有了这份工作就有了稳定的收入,我和老母亲就不用再担心没有生活开销来源了。”赤列卓玛道出了残疾人就业创业基地20多名残疾人的心声。

近年来,昌都市把就业作为脱贫攻坚工作的重要抓手,着眼提高劳务组织化程度和就业脱贫覆盖面,按照实名、实训、实技、实用、实效的要求,明确培训重点、培训人员、培训时限,创新“1+N”军旅式培训模式,提升贫困群众就业创业能力,开展了建筑施工、机械操作、唐卡绘画、面点制作等20余种转移就业技能培训和蔬菜种植、果树栽培等17种实用技术培训。多番努力终迎来收获,截至2019年,昌都累计开工种植业、养殖业、加工业、文化旅游业、商贸流通业、资源开发类产业项目776个,累计完成投资66.32亿元,累计实现脱贫81046人。

在贡觉县民族手工业技艺传承产业园区,多名脱贫户在跟自治区工艺美术大师西绕尼玛学习绘制唐卡。西绕尼玛相信,经过五到六年的系统学习后,他们便可利用唐卡绘画技艺实现增收致富。

贡觉县民族手工业技艺传承产业园区位于贡觉县相皮乡桑珠荣片区的玛中村,园区入驻了康桑珠农畜产品加工、堤无玛艺术传承中心、桑珠荣利众藏药藏香加工、康勒乔民族手工艺加工等合作社和小微企业,已带动25名农牧民群众实现劳动力转移就业。除园区发展带动外,昌都还建立了家庭式产业、委托饲养、合作运作、订单式运作、股份合作、资产收益、“创新创业+贫困户”新型创业兴业链等利益联结机制581个,累计实现分红6639.75万元,覆盖建档立卡贫困户70660人,人均增收562.33元。

4年来,昌都市累计减贫3.84万户19.46万人,贫困村退出1127个,11县(区)全部基本消除绝对贫困。

根据国家统计局西藏调查总队反馈,2019年,昌都市农村居民人均可支配收入为11559元,增速为13.5%,增速达到自治区要求的13%以上目标任务,增幅居七市地第一位。一组组真实的数据,一个个有力的举措,落到百姓的生活里,就是一句句暖心的感慨:“办事方便了”“现在看病不用愁了”“咱们的钱包越来越鼓了”。悄然间,昌都老百姓的日子越过越舒心,幸福指数越来越高。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号