【导语】:嘎玛沟位于珠峰自然保护区脱垄沟核心保护区界内,素有“世界最美丽谷地 ”之称。嘎玛沟被称作西藏的“匠人之乡”,在这里可以看到佛像的整个制作过程……

我们的到访在当地人看来已经习以为常,立刻有一群天真无邪的孩子围拢过来,同行翻译小妹熟练地拿出糖果散发给他们。在孩子们的簇拥下,我们走进了一处坐落在大山深处的佛像作坊。一串清脆的“叮当”声和屋顶升起的青烟,让这个普通的藏式小屋显得生机勃勃。

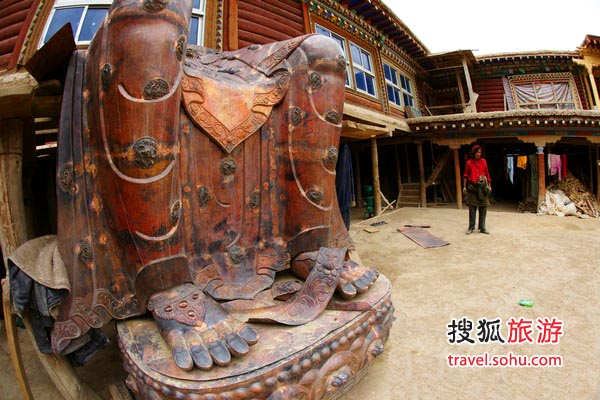

未完成的佛像

“他们打造的佛像,已经卖到台湾去了!”小妹兴奋地向我们介绍道。

走进这间并不十分宽敞的“工作室”,一派繁忙的工作景象,衣着朴实的工匠们正专注于自己手中的活计,只是回头对我们微微一笑便又埋下了头去。

瓦寨村以善造铜佛制品而闻名。《度量经》中对唐卡和雕塑的尺寸和比例都有严格的规定,佛像面部的眉眼宽度,鼻子的高度,身体的长宽比例如何都不是工匠能随意发挥的。制作大佛是一个庞大的工程,首先要在专用的纸上大好格子,然后按尺寸画好图纸。聪明的藏族工匠发明了用格子定位地方法,这样才能保证各地的佛像都拥有相同的比例和外形,动作和面容也是固定的,其定位的原理和当前流行的“十字绣”有异曲同工之妙,经过这样的“固定”,制作出来的药师佛绝不会和强巴佛弄混。

之所以会采用这样的方式,有一定的历史原因。当年随着佛教在西藏地区的普及,需要制作的佛像和唐卡也日益增多,为了能让更多的工匠更快地掌握要领,同时又要保证佛像的质量,一些僧人发明了这样的方法,以确保流传开去的佛像和唐卡不会走样。

嘎玛沟是西藏的“匠人之乡”

“这么大的佛像,你们是怎么做出来的?”

“我们都会把各个部分分解,腿、手、躯干或者头是分开制作,然后焊接在一起的。”

“你们用什么方法焊接呢?”

“现在很多地方和我们一样都用氧焊的,更早之前的方法不是这样的,不过我还没学到。”

我故意跑去和那个很帅的小工匠搭讪,发现这个长相粗犷的男人正在用凿子雕琢佛身的衣纹,和针尖差不多大小的装饰花纹在他的手上慢慢成形,这样的精细让我惊讶不已。

一些部位有自己专属的模具,一些就只能由工匠手工打制。像我这样的外行是在看不出哪里是用模具浇铸的,那些是师傅们手工打制的,因为类似手指这样拥有完美幅度的部位,经过师傅们的加工根本看不出接缝的位置。我想这也是为什么嘎玛沟会被称作西藏的“匠人之乡”吧。

部分佛像不需要制作出衣纹服饰,这样的塑像一般是等着前来开光的僧人为它们披上绸缎或者锦缎的佛衣;部分佛像在制作是就要打造衣服,这样的佛像做起来更加费时费力。工匠们总是将衣服和身体(例如露出的手和脚)一起打制,然后贴上装饰物。

佛像的头是拼接上去的

佛的面部是最关键的部分,对它的大小比例《度量经》更是有要求详尽。小一些的佛面是有模具可用的,这样制作的技术含量就相对较低;大佛的面部制作就成了考量一个作坊技术水平的高低的重要指标。这次我们的旅团正好遇到了一个快要完工的大佛像,它的头部正静静地立在“工作室”的角落。

“这是一整块打造的吗?”我忍不住问同行的翻译小妹。

“不是的,这么大的头像只能是拼接的,有的地方先打好面部,然后再将头发和耳朵、耳环之类的部分焊接上去。”小妹站在几乎和她一样高的佛头像前给我比划着讲解.

在各个部分制作的过程中,工匠们会实时地进行拼装。怎样将一个平面的草图变成一个三维空间里的立体造型,各个部分用怎样的角度进行拼接,除了《度量经》中记载的规格,也要靠工匠们长期的学习和记忆。在这里7、8岁的孩子就能熟练地制作一些小佛像,这门古老的技艺就这样代代相传。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号