老人家直接坐在台下最好的位置。

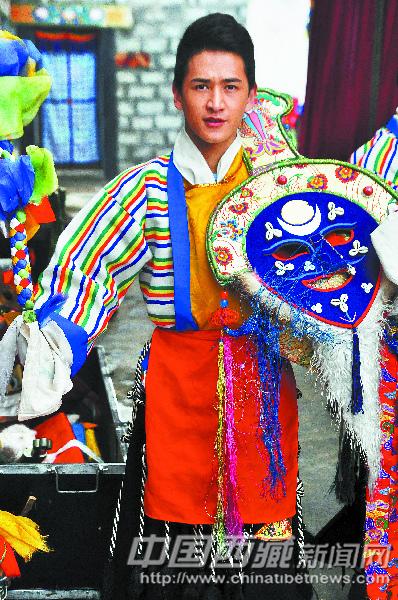

蓝面具“觉木隆”藏戏

觉木隆藏戏在所有藏戏剧团和流派中,是艺术各方面发展最为完备丰富的,在群众中也是威望最高、影响最大、流行传播最广的。在古代,觉木隆藏剧团曾拥有一项特权,演员可任意挑选,他们所到之处,在业余藏剧团体中发现优秀的苗子或尖子,马上可带走,不得阻挡。这个剧团开始住在西藏堆龙德庆县觉木隆村的“雄巴拉曲”泉水边,此后长期住在拉萨市区。觉木隆藏戏流行非常广泛。拉萨、山南广大地区内多如星星般的藏戏剧团,多数是属于觉木隆派的。

今天,西藏自治区藏剧团的前身即是传统的觉木隆藏剧团。

古荣乡的节日

自治区藏剧团的大巴士在堆龙德庆县古荣乡金色的青稞田中缓慢地上坡转弯,后面一辆满载道具的小卡车忠实地亦步亦趋,沟深处著名的水磨坊隐约可见。司机不时停下来,探出头去大声问路上的乡亲,到某某村怎么走?

那位背着热水瓶和坐垫的大叔一看,满车都是俊俏的姑娘,于是笑着指指前方。车子发动之后,他也跟在后面走,显然也是来看戏的。

这里俨然已经成为一个小小的大篷车集市,几辆小卡车和农用车排列在出口处,撑起凉棚,摆上啤酒、饮料和炸土豆等零食,更多的则是孩子们的玩具,小村里热闹非凡。

演出场地是村委会的院场,停在这里的收割机已经被“委屈”地开走。老乡们在略显潮湿的地面上早已丢下大片颜色鲜艳的陈旧藏式卡垫,先占好看戏的位置。许多卡垫构成一个紧密的面向戏台的半圆,一看就是全家族一同出动。

演员们在村委会宽大的办公室里化妆,戏台上已经挂上了幕布,藏戏祖师汤东杰布的唐卡像也已经挂在正中。唐卡下端端正正摆放了供桌和茶碗。丰收以来,藏剧团几乎每天下乡演出,这一切早已驾轻就熟,有条不紊。

真正紧张的倒是这个村的村干部们,这些中年汉子头戴礼帽,衣着整齐。看着四里八乡的乡亲和生意人涌来这里,他们深感责任重大。在脂粉味浓郁的化妆室里更让他们手足无措,于是他们都跑到了厨房里,在煮着牛肉的大锅前站着抽烟。

打扮完毕,剧团里穿着天蓝色仙女装束的漂亮姑娘们走到舞台一侧聊天,四周围坐的当地小伙子们不由自主地一同用手指去拂发胶用得过多的头发,扶正自己的墨镜,将灰尘仆仆的靴子藏在腿下。

鼓点师戴上手套,坐在舞台一侧,如同船长席般庄重的鼓座。鼓点声骤然响起,惊醒了如同在雾中昏睡的村庄。

蓝面具的“渔王”在舞台上飞旋起舞,他们的白髯飘飘,红色的围裙、肥大的黑裤、洁白的甩袖、手中的吉祥仗无一不在飞扬,腰间的数根白绳也左右掀动。几步之外,古荣乡的老乡们沐浴在湛蓝的天空下,眼神专注,有几位老大爷依然在习惯性地摇动着巨大的转经筒,自己的腰身也随着转经筒前后晃动。

渔王装与蓝面具。

“渔王”与“仙女朗萨”

开场的蓝面具舞表明自治区藏剧团属于传统藏戏中的“蓝面具派”,即“觉木隆”派。为何是蓝色的面具呢?据藏剧团团长班典旺久介绍,这个蓝面具可以追溯到藏戏始创的时代。当年,汤东杰布大师为了在河上造铁桥,需要筹款和征集铁器。他就训练和排演歌舞,招揽观众,这就是藏戏的肇始。

而蓝面具据说最初的原型来自“渔夫之王”,他日日在西藏的蓝天下捕鱼,面对着反射日光的碧蓝湖水,天长日久,湖水不断拍打在脸上,就将脸庞染成了蓝色。如今的蓝面具额头上有日月图形,脸上有吉祥符号,垂着长髯,充满了古老和神秘的气息。

古代的藏戏多为面具戏,近代以来,演员逐渐习惯了不戴面具演出,只在开场时,还保留着气氛热烈神秘的面具舞,纪念藏戏最传统的形式。其实小小的面具,在汉族的古老曲艺中也有表现,早在京剧出现前两千年,汉代的传统傩戏中就有戴面具的传统。种地的农家汉子,带上面具,也被认为带有了神性。

今天演出的剧目是八大传统藏戏之一《仙女朗萨》,这个故事的情节观众们早已倒背如流。台上,朗萨和她的姐妹乡亲们在表演收割青稞的劳累,高声唱着:“但愿能少受点苦。”台下,有阿妈在擦眼泪,他们的身后就是古荣乡闻名全西藏的青稞田。只不过再也无需受朗萨的辛苦。等藏戏演完,收割机也已准备就绪。

中午的休息时间,村干部们微微弓着腰,捧着满脸盆的煮牛肉、煮土豆、玛森(一种青稞甜食)进来,午饭的时间颇为短暂。演员们会抓紧时间在凳子上小憩片刻,仅仅半个小时之后,歌舞和综艺表演就要开始。

中午也是老乡们到田间地头过林卡的时间,如洗的碧空下,他们阖家团坐在自己的青稞田边,用手遮挡着骄阳,品尝着自家制作的玛森糕点和青稞酒。

在绵绵不绝的嗑瓜子声中,演出一直到傍晚7点才结束。村干部们颇为拘谨地在戏台燃起桑烟,生硬地捧着大捆的哈达向藏剧团的演员们敬献。演员们手持糌粑,一齐向舞台中间抛洒,一时间桑烟、糌粑、高亢的唱腔和台下呼朋唤友的叫声混成一片。

傍晚的急雨终于落了下来,台下的观众纷纷撤离,台上化妆还没有洗掉的仙女朗萨的“丈夫”和“儿子”已经开始将沉重的道具装车。

我身后一位老大妈手搭着凉棚看完全程,烟雾中她看见人们将蓝面具装入道具箱,喃喃道:“仙女朗萨”,随后又颇为惋惜地加了一句“哒,擦夏。”(啊,演完了!)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号