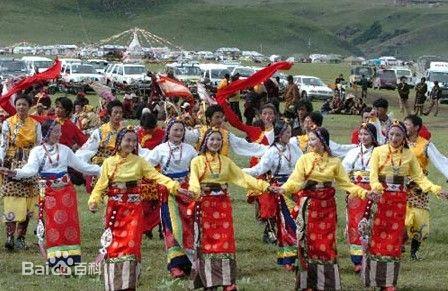

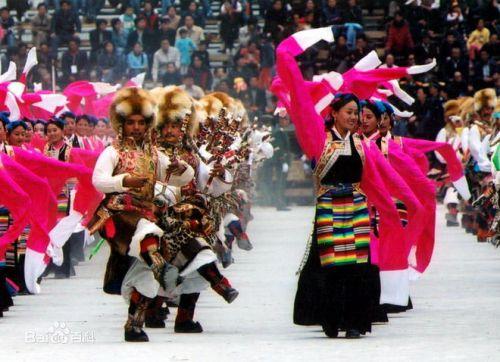

西藏各地弦子舞表演。

西藏各地弦子舞表演。

西藏各地弦子舞表演。

西藏各地弦子舞表演。

每逢到了农历三月十五日,藏族青年男女都要身穿盛装,相互邀约,来到有泉水,有树林的山谷,选一块草坪,燃起篝火,围成圈子,小伙子拉起马尾胡,姑娘们甩开长袖,纵情欢舞,尽情歌唱,通宵达旦,据说,这是在纪念弦子歌舞诞生的日子,那么,弦子歌舞又是怎样诞生的呢?

传说在很久很久以前,有个藏王每天要藏民们给他献上一支动听的歌。藏民们不敢违令,就选了几位最好的歌手,每天轮着给藏王献歌。刚开始的时候,藏王还觉得歌手们献的歌好听,可是日子长了,歌手们会唱的歌唱完了。重复唱呢?藏王不愿听,编新的呢,他又不满意,怎么办呢?歌手们犯愁了,人们也为他们着急。

为了找到了个好的办法,大家就聚到一起来商量。有的提出到汉族那里去学,学成回来后再献给藏王。有的提出到印度去学,学成回来后再献给藏王。可是左商量右商量,都觉得不妥,藏族本来就是一个能歌善舞的民族,为什么偏要跟人去学呢?最后只好依从一个小伙子提出的办法;出去找。于是,青年们自告奋勇,相互邀约,带上盘缠和干粮,告别父母,告别兄弟姐妹,分头到各地寻找最美最动听的歌。

找歌的青年们翻山越岭,趟水过河,历尽千辛万苦。渴了,喝山涧水;饿了,吃点冷水拌青稞糌粑面;累了,就在大树下歇一会儿;困了,就找些干树叶铺在地上,躺下便睡。走来走去,脚上的老茧结了又脱,脱了又结。有的走到了汉族居住的地方,有的走到了印度,有的来到了喇嘛寺庙里,有的徘徊在草原上,有的沿着雪山的路转来转去……

他们来到山谷尽头,只见一片参天大树呈现在眼前。大树分布在一丛丛岩石中间,树根紧紧扎入岩石缝中。一股股清泉从岩石缝里、树根中淌出。流淌的清泉,有时在一起,有时迁回转弯,有时冲击岩石后又跃过岩石,有时穿过空心的石洞。先前听到的奇妙声音,就是流动发出的响声。他们分头坐在泉水旁,静静地倾听着。山泉的音律是那么的微妙、清亮、悠扬,象少女丰润的歌喉一样悦耳动听。那叮咚、滴答的响声,又象一人唱万人和,千变万化,趣味无穷,把他们的心紧紧地的拽在一起。触动着的心,象拨动了的一根根琴弦子,大家情不自禁地模仿着山泉的响声一边哼唱一边琢磨,哼着,唱着;慢慢地哼唱出了动听的旋律。

“这不就是好听的歌吗?”“对,这就是好听的歌。”

“好听的歌找到了!”一喊众和,青年们又一下蹦回草坪上,兴高采烈地拉起手,围成圈。随着山泉流动的音响节奏跳了起来,模仿山泉的响声唱了起来。他们一边跳一边回忆平日的生活、劳动情景,一边跳一边回顾翻山越岭找歌的经历,然后编成一句句唱词,编成一个个舞蹈动作,边编边唱,边唱边舞,从白天到夜晚,又从夜晚到白天。忘了劳累,忘了饥饿,忘了睡眠。沉浸在时刚时柔的舞姿中,陶醉在时而徐缓,时而高亢明亮,时而粗犷奔放的歌声里,越跳舞越美,越唱曲调越丰富。就这样,在这神奇的山谷里,在这圣洁的泉水边,一个个弦子歌舞诞生了。弦子歌舞是谁编的,往往就用谁的名字来命名。如《茨里卓玛》,就是姑娘茨里卓玛的名字。有些是大家一起编的,就根据所编弦子歌舞的内容或选择有特征的舞蹈动作等来命名,如《纳拉穹色哟》(美丽的格桑花),《尼玛呀几松》(太阳真好),《降巴珠玛》(十五的月亮),这些是歌唱美好事物的,《布姆此里此姆》(牧羊姑娘),这是模拟生产、生活内容命名的,《玛呀其通》(孔雀吃水),《喀哟,喀哟》,这些是模拟动物动作和模仿鸟叫声取名的。

青年们找歌编出弦子歌舞的这一天恰好是农历三月十五日,大家就决定每年的这一天为弦子歌舞的诞生日来纪念聚会。每逢在这一天里,青年们就用自己编创出来的各式各样的弦子歌舞来抒发自己的情怀,赞颂美好的生活,赞美愉快的劳动,歌唱未来的理想,还通过歌舞来寻求如意的情侣,表达忠贞……

从那以后,旧的弦子歌舞一代代相传,在多少个纪念的日子里,又编创出了无数个新的弦子歌舞。因此,藏族弦子歌舞就象天上的星星越来越多,象雪山上的白云、彩霞,日新月异,变幻无穷,象草原上的鲜花越开越五彩缤纷,万紫千红。

弦子舞。藏族称“谐”。流行于四川、云南等省藏族地区及西藏昌都一带。弦子舞是藏族人民生活中不可缺少的一种自乐性歌舞。在节庆、婚嫁、集会时,人们欢聚一堂,舞时围成圆圈,领舞者边歌边舞,拉着弦子(藏族一种拉弦乐器)伴奏,余者随之,时而向圈内聚拢,时而散开,双手甩动长袖,动作优美。

弦子舞,也常称为"弦子",是在乐器弦子的伴奏下,集歌、舞、乐为一体的综合性藏族歌舞艺术。弦子舞分布于西藏东部及云南、四川、青海等藏族聚居区,是藏族人民生活中不可缺少的一种自娱性歌舞。

男拉马尾为弦的胡琴,女舞长袖,各排一半围成圈,一方领唱者唱,对方复诵,然后交换,形成独特的同词对唱,其词曲舞比较完美,具有广泛的群众性。开始时,舞蹈速度缓慢,随内容发展而速度加快,以急速旋转的舞步进入高潮。这是一种载歌载舞的集体舞,舞姿优美,曲调高亢嘹亮,粗犷豪放,丰富多彩,旋律欢快流畅,节奏鲜明。曲调丰富,每个不同曲调都配以不同舞蹈。每个曲调的动作舞姿相异,时而悠悠时而活泼沸腾。歌词内容多是歌颂爱情、劳动和自然景物。该舞大致分为迎宾、赞美、情意、临别、讽刺等格式。

跳弦子舞时没有固定的场所,可在较平坦的地方,如院坝 、房顶、房间内都可以成为舞场,凡爱好者,男女老幼皆可涉足舞场。每逢佳节、喜事或重大集会,人们便欢聚一堂,男拉弦子,舞长袖,各排一半围成圈,一方领唱者唱,它方复诵然后交换,形成独特的同词对唱,其词、曲、舞比较优美,具有广泛的群众性。

表演时由男子拉弦子,女子舞彩袖,随着弦子节奏的变化,歌声舞姿变化多样。弦子的歌词大部分为迎宾、相会、赞美、情意、辞别、祝愿的内容;曲调繁多,歌词丰富,舞步多变。舞蹈时男女舞队各围成半圈,时而聚圆,时而疏散,且歌且舞;男子舞姿重在舞靴、跺脚,显示豪放粗犷之美;女子突出长袖轻柔舒展之美。

弦子舞的内容一般包括三个方面:一是以迎宾、相会为内容,相互欢迎与感谢、互相赞美的迎宾舞和相会舞;二是以尊敬长辈、热爱家乡为内容的赞颂歌舞;三是表达青年男女间充满爱慕之情和纯洁真挚友谊,内容包括相会、谈爱、离别、祝愿的爱情歌舞。旋律活泼热情,舞蹈轻松抒情。

弦子舞载歌载舞,舞姿优美,刚柔兼备,旋律快流畅,节奏鲜明开朗。其曲调大都高亢嘹亮,粗犷豪放丰富多彩。音乐结构一般为二乐句,四乐句也不少。一个曲调,多段歌词,反复演唱。开始舞蹈速度缓慢,随内容发展而加快,以急速旋转的舞步进入高潮。歌曲实际上有曲牌名,相当于汉词的词牌名一样。属于谐体民歌,每个曲调的动作舞姿相异,时而悠悠,时而活泼沸腾,时而宛如五彩搭桥。先为颂歌、友谊歌,后为对歌,男女比试高低,以技决胜,若对歌持久不散,或出现互相挖苦、攻击而发生冲突,领舞者便上场领劝唱解歌,双方顿会愉快而散。

弦子舞女舞伴的基本动作有点摆步、双扭步、垫步跳、双绕手、单扭步、左右悠腿、前进点步、辗转、前踏后撤步等九种。而男舞伴手持弦子边拉边跳边唱,脚步动作跟女舞伴相似。舞彩袖为弦子舞的基本特征,三步一弯是弦子舞步中基本动作之一。

弦子舞词除部分古曲弦子有固定的歌词外,其他弦子舞歌词均为即兴创作,内容精彩。歌词结构多为六言三顿的"协体"格式,也有七言四顿、八言(或九言、十言)五顿的"鲁体"格格式。歌词创作和比、兴、赋等方法,比喻生动,寓意深刻,抒发情感含蓄优美,陈述叙朴素自然。目前,许多艺人世间对传统的弦子舞赋予新的生命,创作了许多歌颂新生活的弦子舞。使弦子舞既有轻柔优雅、耐人寻味的特点,又具有豪放洒脱、为落俗套的风格。

弦子舞是以弦子为乐器,随着音乐旋律,男女聚集翩翩起舞。藏语叫"蕃谐羌","蕃"藏语意为藏族,"谐"为歌舞,"羌"为跳。弦子叫"白央",也就是当地老百姓自己发明的一种乐器二胡,比其他地区的二胡短而粗,在历史书中称为"胡琴"。

跳弦子舞不受任何限制,不管人多人少,场地大小,或台上台下,均可跳弦子舞。跳弦子舞时,一般都围着篝火,呈圆圈起舞,人多时也可圈中套圈。男女分开各半,男子拉弦子站立排头,带领人群拂袖起舞,时而圆集,时而散开,时而绕行而舞,边唱边跳。唱词为"谐"体的民歌,也可即兴创作,男女分班一唱一和,歌声此起彼落,借以抒发内心的情感。跳舞的节奏快慢,都是以男子拉弦子的音乐节奏为准。每首歌舞的节奏一般都是先慢后快,在悠扬缓和的旋律中开始,在流畅而欢快中表现,在升腾而热烈中结束。

跳弦子舞,多以模拟一些善良、吉祥的动物姿态动作为其形体特征,如《孔雀吸水》、《兔子欢奔》等等。舞步圆润、舒展,曲调悠扬、流畅,弦子舞的"拖步"、"点步转身"、"晃袖"、"叉腰颤步"等动作,尤其是长袖飘飞很有特色。

弦子舞唱词表达的内容非常广泛,有歌唱劳动生活的,有描绘自然景色的,有倾吐爱情的……弦子舞不仅给人以音乐的享受,而且是一个民间语言的精华,它那奔放驰骋的民间自由诗,测试智力的民间游戏,给人以向上的精神食粮,富有浓郁的生活气息和深刻的教育意义

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,弦子舞经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

芒康弦子

芒康县位于西藏东南部,藏、川、滇三省交界处,弦子舞是该地区的一种民间歌舞,它以弦子为伴奏乐器,男女聚集在一起,随着音乐翩翩起舞歌唱。芒康弦子舞在藏语中又叫"蕃谐羌","蕃"藏语为藏族,"谐"为歌舞,"羌"为跳。弦子称为"比旺",是一种当地老百姓自己发明的二胡,在史书中称为"胡琴"。弦子舞是芒康当地惟一特有的民族歌舞。每当节日,人们相聚一处,跟在一位或几位边拉琴伴奏边频频起舞的男子身后,甩动长袖蹁跹起舞。

芒康弦子舞历史悠久,据考证唐朝时期芒康就有跳弦子舞的历史,但那时的弦子舞是以单一的拉唱为主,家庭形式的小型歌舞。唐朝时期"茶马古道"的开发,给芒康弦子舞注入了创新和发展的生机。聪明的芒康人民在与其他民族和周边地区的交往中,不断地吸收其他地区、民族的文化,不断地增色滋补,不断地发展创新,再与现在的歌舞相结合,以悠扬的歌声伴随着优美的舞蹈,又以生活为题,人人创作,人人唱跳,人人加工,不断丰富和发展起来的独具民族特色、地域特色的文化艺术,是群众性的一种爱好和娱乐,成为藏民族文化艺术历史长河中的珍宝,被誉为"茶马古道"上的"古道神韵"。

芒康弦子舞姿圆活、狂放而流畅,有拖步、点步转身、晃袖、叉腰颤步等动作,以长袖飘飞最有特色。舞者随着弦子乐曲晃动而发出阵阵"颤声",舞蹈动作相应产生"颤法",这些动作多以模拟一些善良、吉祥的动物姿态动作为形体特征,有"孔雀吸水"、"兔子欢奔"等类别。

弦子舞的排列也是有次序的,有舞头、舞尾。排头,即"谐本",一般都是在弦子舞中有影响的人,既能歌善舞,又能填词作曲、编舞的人。每首歌舞都有其乐曲、词和跳法,跳一天一夜也跳不完。因为弦子舞内容太多,也可以借题发挥,它是一个唱不完跳不完的舞蹈。在芒康有这样一个说法:"有结束的不是弦子舞。"

芒康弦子舞按地区可分为:端庄稳重的盐井弦子舞(包括有上下盐井、曲孜卡、木许、玖龙等地);潇洒飘逸的徐中弦子舞(包括徐中、格南西、麦巴、卡布等地);动作难度较大而轻松舒展的索多西弦子舞(包括索多西、朱巴龙等地);自由开放的曲邓弦子舞等。按地域分为:轻快流畅鲜艳的谷地弦子舞;粗犷质朴雄浑的半农半牧区山地弦子舞;古朴庄严的牧区高山弦子加锅庄舞(谐玛卓)等,都具有鲜明的地方特色和自己的特点。

盐井弦子舞端庄稳重,在端庄稳重中表现出自己的特点,有澜沧江的气势,有高山流水的神韵,有气势恢弘的唱词,给人一种豪情壮志,奋发向上的感觉。曲孜卡的三弦舞又独具澜沧江江西的风格,有"茶马古道"的神韵之感,恢弘的音调配合粗犷的舞姿,原始、古朴、典雅。

徐中弦子舞潇洒飘逸,长袖舒展,歌声悠扬,旋律优美,脚步拖点、转身潇洒,动作流畅。音乐与舞步紧密结合,丰富的唱词,悠扬的歌声,给人一种原汁原味的感受。

善于模仿的索多西弦子舞,动作难度大而又轻松舒展,给人一种奔放、活泼之感。长袖拂扬,动作幅度大,音乐舒畅欢快,脚步轻松,身体舒展,突出了长袖舞的特点。《兔子欢奔》舞是索多西弦子舞的代表作,表达了索多西人民向往自由,追求爱情,热爱生活,歌颂家乡的美好愿望。

曲邓弦子舞的自由开放,轻松欢快,鲜明的节奏,热烈的情绪,表现出了曲邓人民热爱大自然,向往自由、和平,对美好生活的追求。

芒康弦子舞由于自然环境和历史、文化等各方面差异,流派也较多,但总的特点是古朴、粗犷、雄浑、健壮、质朴,它与当地的自然布景:蓝天白云、雪山草原、峡谷急流、险滩奔马等藏东高原特有的壮丽景色浑然为一体,形成了芒康独有的人文风景线。

在芒康,弦子舞已经成为群众性爱好和娱乐,成了"人人能跳,家家欢乐的歌舞"。每逢佳节,热情而活跃的芒康人民纷纷出动,倾家、倾村、倾城地出动,带着食宿品,赶来日以继夜地观看和演出,自演自乐和歌舞狂欢,形成了"歌舞的海洋"、"弦子的天下"。在农牧区,农牧民们一边劳动,一边唱歌,休息时围圈起舞。即使是三个人也可围舞篝火起,自寻欢乐。弦子舞已经成为人们生活中不可缺少的一部分。

西藏素有"歌舞的海洋"之称,西藏人民能歌善舞,被誉为"能说话就能唱歌,会走路就会跳舞的民族",不管男女老少,都能翩翩起舞。芒康的弦子舞又是西藏民族文化花团锦簇中的奇葩,它那古朴、典雅、飘洒、悠扬而欢快的特点,使人百看不厌。并且芒康弦子舞反映自己的生活、抒发思想感情、表现出的审美观和艺术情趣具有独到之处,是藏民族文化中继承和发展下来的一个宝贵文化遗产之一。

如今芒康弦子舞已经成为广大藏族群众重要的娱乐方式,芒康十六个乡(镇)每逢佳节,都要开展以弦子舞为主的丰富多彩的文艺活动,这些活动丰富和活跃了群众的精神文化生活,提高了群众的文化素质,增强了他们对祖国和家乡的热爱。芒康弦子舞历史悠久,古老神奇,形式独特,民族气质强烈,高原特色浓郁,流派较多,表演体系完整,其歌舞传统弥足珍贵。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号