扎年的意思是“悦耳动听”。

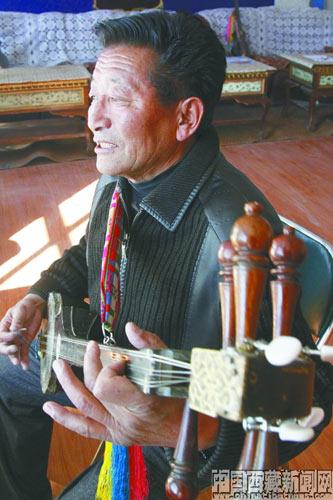

约访索次当天,他正在参加一位朋友的葬礼。那位朋友,是拉萨著名的制琴师阿旺洛珠。龙日(上图)用扎年琴声深深地怀念这位故人。记者 沈未兰 摄

龙日的学生在认真学习扎年琴。龙日希望,学生们能将扎年琴声带到更遥远的地方。 记者 沈未兰 摄

《扎年扎西杰布》是龙日等演唱、索次配译的描写扎年“生平”的歌,“扎西”意为幸福吉祥,“杰布”意为国王,“扎西杰布”多用于人名,此处将扎年琴拟人化,寓意“西藏传统乐器里的老大”。歌曲包含这样的歌词:扎年扎西杰布,请回到父亲的怀抱;扎年扎西杰布,请回到母亲的怀抱;让我们共唱一首吉祥的歌,使他安然无恙地回到那可爱的故乡。

“这里存在一个误区,扎年不能叫六弦琴,就像马头琴不能叫两弦琴,就像,我叫索朗次仁,你不能叫我‘幸运长寿’,是一个道理。” ——西藏民族艺术研究所索朗次仁 学者、作家,重要成果为《中国曲艺志·西藏卷》

学识渊博、治学严谨的索朗次仁(简称索次)俨然已经成了我们的文艺顾问。每当要了解某一领域的专业知识,欲求更加严密的探索,我们总是无法绕开他,这位60多岁还迷恋酒精、半醉半清醒的“老才子”。

事实上,我们深信不已的“六弦即扎年”只是一个“拉漂”概念,最终的诉求,年老但很有气质的索次先生在他的会客室里言辞生动:“这里存在一个误区,扎年不能叫六弦琴,就像马头琴不能叫两弦琴,就像,我叫索朗次仁,你不能叫我‘幸运长寿’,是一个道理。”

这个“误区”,经过查实,被证明为:“扎年在漫长的发展过程中,已发展有六弦、八弦、十六弦、二十弦等多种,其中以六弦最为普遍。”这种误区的存在,显然是一种以偏概全、想当然的思索状态。 而扎年并非六弦的概念至今未在学术界引起重视、未能达成共识,不能不说,谣传的力量之巨,学术考据学术正名的任务之重。此文将这一误传提在前面,一方面受索次先生委托,另一方面,这更是新闻传播媒体的职责。

自下午2时至下午5时,整整三个小时,索次先生以持续不断的热情,与我探讨令他“自豪、愉悦、感动但又略有隐忧”的扎年,这个“流传了至少四五百年”的传统乐器在西藏有着难以想象的普及程度,超过起源于13世纪曼丁人建立的马利王朝的——非洲手鼓,超过19世纪从意大利传入美洲后又传入西藏的可爱的拨弦乐器——曼陀铃,它甚至超过当下流行音乐与摇滚音乐的主要角色——吉他。在西藏,神秘的格萨尔说唱需要它;高亢悠长的藏戏有时也需要它;就连街头乞丐的主要工具之一,都是它。扎年,是西藏人民堆积在时间与艺术之河里的闪光的星星,至少四五百年的存在历史,足以使其成为罕见的奇葩,其普及程度,使索次先生深感高兴,而其越来越显“小众”的传统特色,令他担心这些珍贵的民族瑰宝会被“年轻人抛弃”。

他和它曾在田野上歌唱

“我的第一把琴是用装糖果的铁皮盒子、羊羔皮、部队里的废弃电话线做的……”

——拉萨市歌舞团 龙日 扎年弹奏专家,从事扎年弹唱51年

我还记得采访龙日先生的时候,为了配合拍照,老人家抱着扎年琴时而端坐、时而站立,时而跳起舞步,那时的老艺术家脸上,少了几分沉浸在扎年琴中的欢乐,而是在为摄影“效果”做牺牲。我还记得他说,他们一家是音乐人,经常全家围在一起又唱又和,但是,我最终没再去用现代科技对准那个自然美丽的家庭。

“西藏自治区拉萨市民族艺术团曲艺队——全国文化工作先进集体”,国家文化部授予的奖章,如今悬挂在龙日教学生弹扎年的大办公室的柱子上。此前,他已走过——1964年,西藏群众业余文艺代表团赴北京参加全国群众业余文艺观摩演出会,受到毛主席的亲切接见。他已走过——从第一份工作到最后一份工作,在拉萨市歌舞团度过的人生最旺年。如今,拉萨市歌舞团给龙日的最后一项工作是,培养接班人,然后便可退休。

从2009年5月招收学员以来,龙日已经与那些年轻人度过了整整一年,陪伴他数十年的扎年琴也已交给弟子,需要时,他会随便拿起一把琴示范,而不会特意去挑那把老得有了沧桑感的扎年。

即将退休,坐在龙日上课的大教室,强烈的阳光照在他脸上,立刻有了时光的味道。

上世纪中期,在次角林山沟里读小学的龙日,人生字典里还没有“扎年”两个字,他只是放学回家走在田埂上的时候,会“拉索”一声唱开来,然后向家奔跑。

后来,他结识一个看管牧场的大人,大人随身携带一把扎年,可以弹出美妙的声音,很神秘很自豪的样子,还开玩笑说:“如果给六块钱,就把琴卖给你。”

自那时起,龙日知道了世界上有一种叫扎年的乐器,但他并不知道自己的一辈子,已与扎年撇不开关系。

那时,西藏有位名艺人,叫小苏啦。龙日是怎样巧合地结识小苏啦的呢?他的爷爷病了,需要针灸,病人太多,每次针灸前龙日都要提前去排队。那个名叫小苏啦的艺人也天天去排队看病。与别人不同的是,小苏啦很享受排队的过程,总是一边等候一边弹奏扎年琴。小苏啦的音乐让龙日年幼的心“躁动”起来,他回到家,用装糖果的铁皮盒子、羊羔皮、部队里的废弃电话线,自己做了人生中的第一把琴。当声音,不管美妙与否,从铁皮盒子里滚落出来的时候,龙日的父亲铁了心要为他买那把价值六块的“昂贵”的琴。

那时候,龙日17岁。如今回头来看,17岁的经历,不是巧合,是注定。

现在的龙日已经是68岁高龄的长者,在西藏扎年弹唱中首屈一指,一把扎年琴拴在背上,从无忧无虑的少年,到策马扬鞭的青年,到爬坡下坎的中年,再到步履蹒跚的老年,他把扎年的琴声带到了大半个西藏,高山峻岭也好,峡谷深山也罢,阳光璀璨也好,星空烂漫也罢,龙日,一路行走一路歌唱。

龙日希望,正在培养的学生们能将扎年琴声带到更远的地方。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号