岗措 喜马拉雅山脉中段北坡的一个边境县,属西藏日喀则地区管辖,在后藏17个县市中大概是最小最穷的县了,平均海拔4800米,人口7400多。由于这片高山谷地的草场与水质好,适宜放牧,所产牛羊肉质细嫩鲜美,闻名前后藏区。除此之外,人们便很少知晓岗措县的其他情形了。

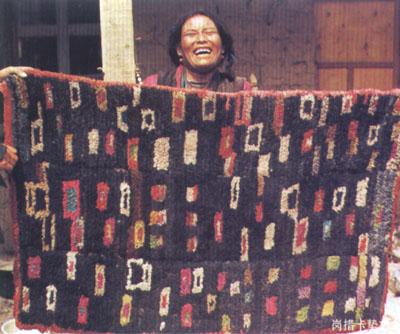

1998年深秋,笔者一行路过岗措县加油站,无意间发现会计室木床上铺着两块我等从未见过的美轮美奂的长毛卡垫。

这个意外的发现,令我惊喜不已,以笔者对西藏宫廷、寺院和民间卡垫与图像的了解与认知,这两块岗措卡垫毫无疑问当属西藏纺织作品中的上乘之作。拉萨日喀则近乎千篇一律的龙凤花草类型化的图案卡垫和它相比真是一股老气横秋,除了坐卧的实用性外很难有美感可言;而藏东与藏北地区图案与色彩过分夸张渲染的卡垫和它相比,则显得太离谱和粗俗,令人视觉上不舒服;即使是笔者一向认为的后藏地区生活气息与艺术水准并俱的昂仁、拉孜的卡垫与定纳(斗篷)也难出其右。那么,这个文化亮点是广阔的大油田边际的一眼忽然喷涌的信息井呢?还是昙花一现的偶然一例?

正是带着这样的问号,笔者一行才有了再三再四的岗措之行。几乎走遍了岗措的每个乡,每个村和百分之九十的农牧人家。正是深藏于这边寨村落家家户户纺织艺术高光和执迷于藏文化的长久亢奋,吸引着笔者一行前前后后历时三年有余,克服种种困厄,初步完成了对岗措卡垫文化的考察与探究,其过程本身对于一个美术工作者也是有意义并终生难以忘怀的。对于这块喜马拉雅北坡高地与河谷之间产生的一件件纯粹意义上民族民间艺术品的审美意义与文化高度,应该留待读者朋友做出自己的评判 但笔者认为将岗措卡垫中的代表性作品,及其作者的相关生活与文化背景,依原始笔录和现场摄影介绍出来,显然是一件有益并有趣味的事情。

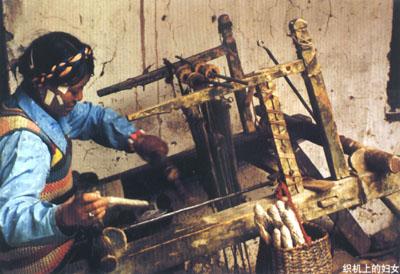

岗措的农牧民们世世代代地依赖着这片高天厚上,种田活命放牧养家,他们生活得很自然、很本分,也很恬静家家都满足于一圈牛羊,一畦青稞,一架织机的自给自足的自然经济生活,户户都昙物质(毛毯、卡垫〕与精神(观念、审美产品的作坊。而作坊的主创者往往是二十岁上下的巧姑娘小媳妇或家庭主妇,其他如剪毛、捻线、染色等附属工种则多交由家庭男性成员去做。一块长2.5米,宽1米的卡垫纯纺织时间大约在十天左右。由于地远天高,现代社会拜物拜金等所谓先进观念尚未能传及至此,所以岗借人的卡垫创意与制作,完全是以家庭实用与精神(包括视觉)享受与情感寄托为出发点,人们怎么想就怎么织,喜爱什么图像色彩就织出什么图像色彩,想铺在哪里就铺在哪里,一切与外界无关或关系不大。

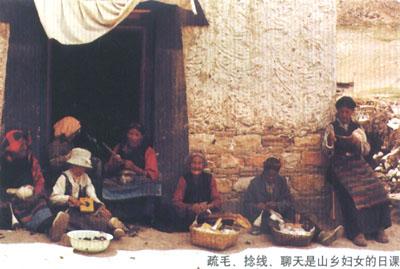

正是由于三年前加油站那两块卡垫的引导,2001提8月笔者又一次来到岗措县龙中乡,滔滔的亚如河将该乡原四个自然村分割成南北两边,人们习惯上便称北村或南村。此次有幸得到乡长嘎桑伦珠先生帮助,遍访北村的家家户户(2000年冬南二村村长曾引笔者遍访过南村)。过了亚如桥最为显眼的建筑是龙中乡小学校,拐过校园,便进入北村中心,只见三五成群的妇女沿街而坐,疏绒、捻线、纺线,谈笑风生。乡长问先看哪家?大家异口同声地说“挨家挨户”。

在仓木决(女,35岁)的家 我们选出了两块卡垫,她自己就是作者,下面是当时的对话:“你们为什么总喜欢在黑底子上编图案?不能在红黄或是别的颜色底子上编吗?”她说“黑虽说不上是颜色,但再漂亮的颜色也是靠黑色来衬才宁结都(好看)”“这个图案上的阶梯形斜线有什么意思?”她说是水纹,也没什么特别的意义。岂止是水纹,那永仲(万字符)的处理也别具匠心她把万字的四个内角空间都填满亮丽的色块,令初视者耳目一新。

格桑央珍(女,50岁)家的卡垫不如念郭(枕垫)有特色尤以那块措(供敬品)与天梯最为精彩,笔者私心惴度,一个人能长年枕着这块布满了卓玛这塞(人参果甜米饭)与天梯的念郭,保证三百六十天夜夜好梦,日日好运。笔者偶有失眠症,所以很想得到这块念郭也做几个好梦,便与之商量可否割爱,价钱不限,她直爽回答道:“您真的喜欢拿去就是了。”

与格桑央珍家为邻的边巴扎西家的门户上高悬着避邪符,用以克服流年不顺。老汉家中殷实,楼上楼下各一台织机,老伴与儿媳正忙着织卡垫,我们被引入库房,层层叠叠的卡垫、藏被、念郭任大家随便翻检。笔者依自己的审美标准选出六七块之多,且各具特色,如一块满地锦式的卡垫图像居然是足不出乡里的老阿妈对汉地明清五彩瓷图饰的大胆借鉴,主人不道破这一点,大家还难解其妙哪!可不是,请看寿字、甲纳结日连环纹、云头彩纹正是五彩瓷器上最常用的装饰纹样。

阿旺(女,51岁)是村里公认的编织高手,她的作品多呈现严整有致而又落落大方的风格。她告诉笔者,在娘家时就从老辈人那里学会了自想、自编的本事了。嫁到龙中几十年间,也记不得到底织出过多少块卡垫了,反正有空有料就编,就像吸鼻烟的人上痛一样。季节忙编不成索性就想花样悟点子。

与藏域腹地相比,岗措县的宗教气氛是非常之淡的,龙中乡竟连一处玛尼拉康也没有。一早一晚老人们只是围着半山腰处的简易玛尼堆转经祈祷。然而塞翁夫马安知非福,龙中卡垫上那变形变异、兼收并蓄而又丰富多彩的动人图像,似乎又正是得益于这种散淡无形的宗教桎梏,才显露出独树一帜的妄为大胆和标新立异。

坚索(女,37岁)编织的两块棕色底子的卡垫,为我们如上认识提供了例证。请看:永仲(万字符)、酥油灯盏、曲登(佛塔)和钱(金、银十字图案)这些通常只是宗教壁画、哈达画与唐卡上出现的有着确定的神圣喻义的符号图饰,纤尊降贵地落入寻常百姓人家,任男女老少或坐或卧,磨爬滚打。这在前后藏腹地简直是不可想象的僭越行为。难怪一中规中矩的日喀则人送给这些不懂或不甚懂宗教仪轨的边民们一个轻蔑的外号堆巴或卓巴(乡巴佬)。

从形质上看,这两块卡垫已有些年展了,但其色调仍是那么饱和悦目,这不能不归结踏嘎玛(编织者)所选用的优质原材料棕褐色的羊毛本色和高原矿植物染料的功劳。

岗措镇是一个行政乡的建制,顾名思义,即旧时岗措县城所在地。远远望去,怦然一座美丽的山庄,镇中心还有一座小寺,这样的建筑布局很容易让人联想到西藏传统壁画上的佛地净土图。其实,这里也同样是一块人间净土是20世纪的香格里拉。岗措镇人不富足,但勤勉安分,屋不华美,但坚固舒适,门户邻里之间友善祥和。

加达村,潘多(女,75岁),她的自然年龄与编织工龄在镇上都是数一数二的,当得知我们的来意后,她很高兴地让儿孙们翻腾出她的得意之作,果然不俗。

岗措镇人似乎格外钟惰于满地锦样式的卡垫,并且是又厚又长不计工本。我们已经知道的藏传佛教文化符号、汉地的甲纳结日系列图饰和一山之隔的锡金王国的“阿依嘎珠”(五彩条图案)的图饰早已被她们的先人吸收借鉴,文化意义上的“化合”任务早已完成。如今她们的课题主要是别出心裁,是唯用与唯美,是门户间、村落间的争奇斗妍与出奇制胜。

普布卓玛(女,42岁)非常善于编织缜密绚烂又富有变幻的图形,蒙德利安要是看过她的作品恐怕也得甘拜下风。当然,她的才华又不限于织这些密不通风的构图,她用边角料织出的念郭也同样清爽可人。

强巴(女,59岁)与她的三个儿子组成的共妻家庭生活在一起,而这类家庭一般都很殷实富裕,其乐融融,所以很为邻里们钦羡。强巴家果然如此,羊满圈,粮满仓,藏毯藏被数不清,屋里院外整洁有序。她织的卡垫又厚又长,并且都要剪平梳匀,透出一股子与众不同的劲头。

亚依(女,39岁)的丈夫常年在日喀则打工挣钱,只是到了寒冬腊月时节才回家一趟。她带着一堆孩子,养着一群牛羊,种着一小块青稞地,居然还能挤出空来编织卡垫,其实她能挤的时间都是孩子们熟睡后的二更天,借助一盏油灯或是天顶月色的照明。知道了这些背景的读者,对亚依织出的这些又像大写意又像点彩派的卡垫不会太多挑剔了。

吉鲁村,龙觉(女,39岁)与亚依相反,龙觉的丈夫以前在拉萨高炮团当兵,复原回乡后,脱了绿军装,换上黄衬衫,并担当起村里玛尼拉康的主持人,由无神论者一百八十度变成了有神论者。笔者进他家还未坐稳,他便滔滔不绝地央求我们能在乡政府为他家申请点生活补助。反倒是没有见过世面的龙觉显得热情与达观,笔者十分欣赏她织的两块念郭,估计是她们夫妇自己用的,其中一块竟赫然把永仲、切玛和象征佛教由物质层向精神层修持的曼扎供饰统统编织在一起,真是胆大妄为。当问及她为什么要在枕垫上织曼扎,就不怕佛爷怪罪吗?龙觉先是愣了一下,但很快又憨态可掬地笑道:我只是觉得曼扎、切玛很富贵很好看,别的并不懂,也没有多想。我相信龙觉讲的是真心话,因为她编的织物,一不供奉寺院,二不进入市场,只是自享自用的私用品,完全用不着去在乎谁人的评说。至于那些神圣或平凡的符号图像,在龙觉和她的先人或她的后人那里则只因“物在灵府,不在自目,故得于心,应于手。”

达村,才珍(女38岁)由于劳碌,她的容貌比实际年龄大了许多。不过这可是一位具有绘画天分的边寨村妇她织出的卡垫,既有绘画性又有音乐感,色块与线条布局谋篇繁简得当,富于创意。当被问及何以与村里村外人家编的不一样时,才珍平静地回答说,就是为了和村里村外不一样才如此这般的。

做为一个既有审美个性又可自由表达的踏嘎玛(编织者),在编织创作中不仅是要与众不同,还会自觉地要求自已今年的作品应与往年不同,这一件与另一件各异。这个不低的标准,从索村尼玛(女25岁)家的几块卡垫新作里找到了答案。尼玛和母亲、妹妹各有一架织机,她家固守的创作基本语汇就是人们在日喀则、江孜等地习见的“秀秘”式(方块色阶),但这样很容易变成单调乏味的几何图形,出自于尼玛手里的真是错落有致,变幻无穷,这里选刊的几块似乎都可圈可点。尼玛家的卡垫现象,在岗措县也是比较独特的,表面上看,她们远避信仰符咒与世俗民风,可仔细品味,除了直觉上的愉悦外还应体会出尼玛们说不明白但却表现清楚的秩序与变化的统一,恬静与律动的协调。从尼玛家走出的时候,笔者不禁想起过去读过的一段话“大多数象征符号代表着都是肉眼可见的宇宙之物,然而有许多引人入胜的象征却只来自一些简单的线条。最伟大的观点常常由最简单的图形来阐释和表述。(杰克?特里西德)”

陪同的副村长朗杰说,这里一年也难得来个外人,所以我们的到访会成为全村人长时间的谈资,如谁家照的多,谁家照的少,谁家油糊糊的念郭被买走。这当然不难理解,笔者暗暗隐忧的只是希望我们的喜闻乐见不要干扰乡亲们原本自由自在的编织创作,更不要成为日后的导向。

昌龙乡,算来笔者已是第四次来到该乡了,昌龙乡位于喜马拉雅与增雄山脉的风口走廊间,四季寒风凛冽,三季滴水成冰,故得名昌龙(寒风)。前两次因手续不全而被拒绝拍照、速写,还险些被扭送至县武警中队。也算是不打不相识。2001年2月与8月。竟然两次顺利访问昌龙乡的五个自然村落。

乃村,吉录(女、41岁)。村长多吉热心地领笔者一行到他认为编织技术最好的几家。第一家的女主人是吉录,她热情地让我们喝青稞酒吃风干羊肉,又要进厨房去打酥油茶,当被一心想多看多照的笔者劝阻后,吉录竟大惑不解地问村长:他们什么都不喝,那从老远的地方来这干什么呐?此情此境,做为不速之客的我们只有感慨的分儿。

吉录编的卡垫,用料、用色与其他村没有什么不同,要说突出的地方,便是她能把藏胞日常生活情趣中的可视形象提炼放大出来,并又得心应手地表现在藏胞坐卧起居“日不可无此君”的长绒卡垫上。我们知道,西藏人有许多娱乐方式。如“锅庄”(圆圈舞)、打“吉韧”(一种坐式克朗球)、打“秀”(掷骰子)和通宵达旦地过林卡等等,其中又以打”秀”最为普及与便利,所以在雪域大地随处都可见到三三两两边饮酒边打“秀”的男子。“秀”的最大值或称最好的牌相是巴拉秘,吉录家出产的每块卡垫上都要织出巴拉秘牌的创作主旨,希冀幸运与福气永在。这种祈福避祸的普遍心态,在乃村的许多人家的卡垫图像上都可得到印证。

与乃村仅公里之遥的乃加村,是昌龙乡的第四个自然村,该村建于一排摩崖修行洞窟类似麦积山的山岗之下,如今洞窟里尚保存有后宏期年代的观音与天女的影雕,所以这里又被当地人称为增雄切玛拉康(沙漠中的宫殿)。从这个名字便可知道乃加村老百姓的生存环境是很严峻的,但这里的人们对春天、对美好事物追求的心气却丝毫无减。让我们欣赏普赤(女,50岁)编织的一块长生马卡垫,和以往看过的许多卡垫佳作相比,这块简直很难上得台面尤其是粉红粉绿那些品色的运用更是不敢恭维,笔者根据每块必看必问的原则,请教普赤卡垫中端的两个小人是否在舞蹈?(因为其让人联想到彩陶舞人盆)她正色道:不是人。是两只长生鸟,也叫比比古秀鸟,这种鸟在西藏农区很普通,但在喜马拉雅北坡地则很稀罕。当地人传说该鸟每至寒冬便飞进雪山岩洞里冬眼,待来年冰融草长时再飞临人间报春孵蛋。普赤说她记得编这块卡垫时正是初夏便随缘即兴地把两只比翼齐飞的长生鸟也编了进去,那么这是为了标记作品完成的时间,还是为了使春风夏雨在这片近乎于贫瘠的地方多留一些时日?普赤坦率地讲这两种念头都有。

边却(女,55岁)是笔者遇到的对自己作品最不满意的作者,她开始几乎是坚决不许看、不许照她家的卡垫经村兽医反复解释,才勉强让我们进屋,直到我们认认真真地选照了两块后,她才把心绪调整过来,那“多云见睛”的表情分明在说,原来我织的这些还不错嘛。

在乃加村,笔者以为还值得一提的是罗布(男,57岁)家的卡垫,因为这种未曾所见的卡垫图像会让人想起儿童在黑板上涂鸦,想起米罗那恣意自由的绘画,想起时髦的巴黎电脑广告,想起河北禹县的染色剪纸,其实它们之间不可能有一丝一毫的关联。罗布家的女人不用说巴黎,连百里外的岗措县城也未到过。如果要说这之间有什么的话,也只是异曲同工。也只是藏族妇女的审美多样性与表达或陈述这种美感的天分与能力。

贴布工村是昌龙乡最边缘的第五自然村,也是该乡人口最少的村落。大概不过二十户人家。前几次路过此地根本没留意到这居然会有个村子,因为它是夹在又出来的两座不高的山梁中间,若是从路边的一侧望去,只是一片怪石磷峋。比起岗措县城,这里更是被世人遗忘的角落。岗措卡垫文化的亮点在其领地的边缘末端是否呈衰微状态,带着这个疑虑,我们登上了这座小山村,令人想不到的是这里的边民,竟各个都梳理穿戴得干净利落,人们全然不知道什么太阳黑子爆炸和巴米扬大佛的厄运。午后的阳光下,老人们悠哉悠哉地聚集在一处谈天说地,妇女们从各自的门户间隙用审视天外来客的眼光向我们行注目礼,年轻人则跟着我们背箱提包跑前跑后,消耗着过盛的热情与热能。一位在拉萨读职业高中暑假返乡的小伙子(惜忘记了大名)自告奋勇地当起向导兼方言翻译,这真是再好不过了,他首先把我们领到他自己的家,他的母亲白玛卓嘎(女,48岁)正忙着晒奶渣,便由他领我们在卧房、灶房、库房一块一块地翻选,能入选者仅一块而已,真是应了那句话剧台词“好容易有花生豆啦,可又没了牙”。把这块聊胜于无的卡垫拿到天井处细看,暖灰羊毛本色的底子是不多见,加上构图中段一串提炼概括成几何形的曼扎、曲登、酥油灯的设计,还算得上朴茂而写意。

走进小伙子姨妈家时,只见三位阿妈正坐在天井下悠然地哼着山歌小调,用一只银碗你推我让地喝着青稞酒。当得知笔者一行来意之后,她们第一个反应是分别从衣襟里掏出精美的首饰赶忙佩戴好。竟像要结伴赶集的小姑娘般地精心着意的打扮起来,大大方方地任我们又画又照。

由于贴布工村与定结县毗邻,草场逐渐呈退化或沙化之势,羊只与羊毛产量都不高,所以贴布工村人编织的卡垫高度与长度都缩减了一截,正所谓困地制宜,但形制与风格仍属是岗措特色。形制连缀上的工序并不缩水,就连给孩子铺的小卡垫也通通是三条连缀而成,一块一米多长的黑底子卡垫,边饰着粗旷的白色“甲纳结日“纹饰,中心部位织出两个转向相反的万字符,岗措人多信奉藏传佛教之萨迦派或宁玛派,所以不用推想这会是佛教徒与苯教徒共处的家庭。笔者问作者才旦(女,30岁)为什么不织两个转向相同的万字?才旦反诘道;您不觉得这样更好看吗?她接着告诉我们,这块小卡垫是她婆婆为即将出世的孙儿织的,编的时候婆婆总是不停的哼唱着永仲成双成对,儿孙成双成对……。经历过或知道二战的人们,对希魔纳粹亵渎的万字符绝不会有任何好感,其实万字符自身的历史却要古远得多,并和十字符、米字符、旋转符一样,是世界上许多民族的”线条符号之一,在世界各地流布至今。其名来源于梵文的“美好”与“永存”。万字符还是吠陀印度教和希腊神话中众神的象征。万字符以十字交点为中心向外延伸的四个分支将宇宙分为四部分,它也由此成为四大风神、四季和东西南北四个方向的标志。”

做为边地百姓,人们不见得会知道一个简单的万字符竟含有如此多涵义,他们只需懂得这些符号与他们世代信奉的宗教有关,只需要懂得它在视觉上是美的,是可以编到卡垫上的,是可以让自己简单素然的生活多些色彩,这就足够了。

或许这种有信仰而无禁忌(或少禁忌)的人文环境,在贴布工村,在昌龙乡,在岗措县已成了千百年。习惯成为自然,也就是讲这里的人们千百年间形成的习俗,理念,早已成为随顺与适应其自然环境的一部分了。

由于信仰使然,西藏人珍惜今生,也注重来世,编织了一辈子卡垫的老阿妈终归要将纺锤,织梭和一系列符号语言的接力棒交给儿媳,若干年后儿媳又会将其传递给她的女儿或儿媳。古往今来,岗措人便是如此这般地创造与传承着外界所不知的文明薪火。

近三年间,笔者有机会两次访问喜马拉雅南麓的尼泊尔王国,由于岗措卡垫的情结在先,所以在尼泊尔的城镇与山村,笔者特别留意于这一山之隔的友好邻邦的各种织物与图饰,而后再将岗措卡垫现象与其毗邻的十几个县乡做客观比较,便得出了我们所期望的结论;岗措卡垫文化的独特性与唯一性是不容置疑的,这也正是笔者敢于斗胆向读者朋友郑重其事地推介它的前提,岗措卡垫存在的意义是多方面的,最主要的意义可否归结为集物质与精神于一身的岗措卡垫文化,是喜玛拉雅北坡高地民族生存方式的真实反映,是那里的人们生活智慧的结晶体现。

岗错卡垫

岗错卡垫

疏毛、捻线、聊天是山乡妇女的日课

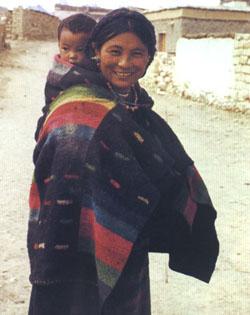

岗错山乡的母与子

织机上的妇女

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号