藏历年初一的早上,每家每户的所有成员都起得特别早,因为这一天最重要的一项仪式是,由家庭主妇取第一道净水。天蒙蒙亮时,听见楼下自来水哗哗作响,从窗口探头往外看,原来是楼下的住户先于我们取上了第一道水,并且为水笼头献上了一条洁白的哈达,还在自来水旁燃起了桑烟。因了这番祭拜,平常里冷冰冰的自来水管,顿时变成了有灵性的东西。然而,这缕孤烟远远构不成往日在井边祭水神煨桑烟的壮观场面。

在西藏,新年的初一能早早取回新年的第一道水,被视为吉祥,于是大家争先恐后跑到井边或河边打水。有人说,新年初一的第一道神水应该是鸡叫第一遍时去取,这时候谁取到了第一桶水算头道水;也有人说,太阳出来时同时取到算是吉祥的头道水。无论以哪种说法为准,共同的是在取水的时候要举行隆重的敬奉水神的仪式,给水神煨桑烟、献哈达和食品等仪式,期望新的一年里,能够得到水神的恩赐。

过去由于没有自来水。家家户户吃水靠的是井,所以这种仪式通常在井边举行。能参加这项仪式的几乎是清一色的女性,不是家里的阿妈,就是家中的女儿或者媳妇。在西藏打水,一般可以称得上是约定俗成的女人的活儿。前来背水的女性,穿着新装,戴上最艳丽的首饰,背着缠满哈达和羊毛的水桶,带上柏树枝和糌粑来到井边。冬日的井口通常覆盖着一层薄冰,显得晶莹剔透,前来取神水的妇女们点上柏树枝洒上些许糌耙,顿时,一股桑烟的清香伴着烟雾带着虔诚的析祷袅袅而升,既有些神圣,又有些浪漫。小时候,见过的这种敬水神的仪式在我的心里成了一道风景,不仅仅是仪式本身,连同水井也在我的印象中成为了一个神秘莫测的地方。

说到井的神秘,不能不说扎什伦布寺一个扎仓院中的一口井。小时候听大孩子们说那井底下有一个大鼓,往下丢石头时就会有鼓声响起。大孩子们当场扔石头让我们听,确实发出了如敲鼓般的声音,当时的我觉得太神秘了。为了亲自尝试一下“落井下石”的感觉,有天趁家人把我带到扎寺朝佛时,我悄悄地拣了个石头,往那口井扔下去,过了一会儿,我又一次听到了“鼓声”。听到井中落石声,我的家人惊恐万分,不由分说地把我抱到一边打了一顿,并且严历地说了一通。从此以后,大人们常教诲我,不要往水井丢脏东西,或弄脏井边,不要在井边大声暄哗,这样会惹怒水神,屁股上要长痘痘。虽然我还不知道什么是水神,但看到大人们严肃的表情,我想,这一定是个不能触犯的东西,他们的教诲也自然成为我们的行为规范,再不敢在井边乱扔脏物。有时看到有些调皮的小孩往井里扔东西、吐口水时,我想到他必会受到水神的惩罚。

在西藏,许多历史性的变化,都被我们这一代人见证着,水井的消失也不例外。大约在十五六年前,我老家日喀则就开始安上了自来水,座落在日喀则城镇西边尼色日山半腰上的大型水池,就成了全城人集体的大水缸,水笼头在小巷庭院中陆续安下了家。水笼头家族的出现,也就宣告了水井的穷途末路,由于初建之时,很多配套设施还没有跟上,自来水时有时停,而水井的水因为没有经常打而容易干涸。看到这情景,老人们着急起来,他们说,不能让井枯干,如果这水笼头里一旦断了水,我们就会没水喝。当然,这种担心随着基础设施建设的不断完善而烟消云散。但却冷落了世代供水的水井,在无声无息中带给人们清凉记忆的水井慢慢地退出了人们的视野,渐渐消失了。然而,往日水井在我们生活中须臾离不开所凝结的情感总会萦绕在心间。

前不久回老家时,听朋友说起日喀则几个有名的古井还在,并且还有宠信于它们的人仍然操守原来的做法,专门从这些井里打水,这个消息正好激发了我的兴趣,驱动我专门去造访了这些名井。

那天,我去看的是冲卡饮莫井和普巧曲美两口井。古井变了,比过去小了,也比过去“破落” 了许多,也许是周围的建筑太新,也许是我自己已经有了变化的缘故吧。井边的垒石也不知什么时候改变了模样,不是过去那种规则不一,透着古老寒气的青石板,显然是用平滑的水泥重新圈起垒筑过了。

冲卡钦莫井、普巧曲美井是日喀则最有名的两口井。地道的日喀则人都会唱这么一首对歌:“冲卡钦莫井下,住着大眼青蛙,没有太阳照射,何来你的燥热”。这本来是首带有讽刺意味的歌曲,但最终的效果是让许许多多的人记住了冲卡钦莫井,并随着歌曲的传唱,冲卡钦莫的名声传得更远了。

冲卡钦莫井是有两口方形浅井组成,与日喀则一带绝大多数的圆形深井有区别,但现在只剩一口,另外一口已淹没在新建的房屋群中。

冲卡钦莫西侧是高耸的日喀则宗堡,据老人讲,宗堡底下的暗道一直通到冲卡钦莫下面,如果走进通道里,在黑黑的洞道里,能清晰地听到打水人的吊桶与井石碰撞的声音,这暗道是古老的战备用水设施,但在平常没有战事的日子,宗堡上的用水都是从山下的冲卡钦莫井里背上去的。

扣开老人们遥远的记忆,能够听到一些当时为宗堡背水人的苦难心声。为宗堡背水和打扫的专职劳役人叫“堪母”,在给宗堡供水不足时,那些叫做“堪母”的女人们仗着宗堡的权势,拦住那些背水过路的良家妇女和靠为别人家背水谋生的妇女们,强迫她们给宗堡背水,如果不愿意,她们就让你付给她们相应的钱。背水的姑娘们劳累不堪,于是在往宗堡的路上洒下了心中苦难的歌:

水桶折磨腰间,

吊桶折磨手臂,

日喀则冲卡钦莫啊,

叫我身心俱累。

过去,冲卡钦莫的两口井虽然相距只有三四米,但水质却大不一样,有些讲究的家庭,背饮用水或酿青稞酒的水时,只认这口井,而不认另外一口井。老人们对此更是顶礼膜拜,他们甚至把这些井看成是能祛百病的药井,他们深信,这些井的水质好坏是经祖辈们考证后得出的结论。

我站在井边观赏,偶而会有一两个姑娘前来打水。如今她们身单影只,永远构不成记忆中井边的那种热闹的气氛,背水的姿势和吊桶的使用也没了过去那种韵味,我望着她们背着水步履匆忙地远去,脑海中响起了“背上木桶水,叮咚在身后”这句打骰子时的叫喊语。这是一句往日背水姑娘背木桶走路时的形象写照。

过去吃水都得靠人把井水背回家,那些背水用的水桶也有各式各样。有一种水桶叫“加松”,圆形封口,封口的板面上有一个三角形的灌水口,在板面的中间钻有一个通气的小洞口,用这种桶背水走路,就会响起叮咚叮咚的美妙声音。除此之外背水桶还有“古松”木桶、陶制水桶、铁制水桶和铜制水桶等。圆形开口的大水桶背水时容易洒出来,为了能让水保持平衡,水桶桶口内壁上要用湿树条围一圈,称“巴吉”,也有的用竹片来制作。没有这种“巴吉”时,有些人把木制的锅盖放入桶中来代替。这样背水走路时,水桶里的水能够得到平衡,但光具备“巴吉” 也不行,背水迈步走路也有学问,但这些学间并不能传、帮、带出来,而需要自己在实践中摸索出来。过去藏族家庭的女孩子长到一定的年龄,就要担起家务活中背水的职责,在实践中,久而久之个个都成了背功过硬,走路技巧娴熟的“背水姑娘”。如果,一个从来没有接触过背水桶的成年人去背水,力量倒不成问题,可因为步子的不协调,水桶里的水摇晃得让你的身体不能平衡,容易洒出来把你打湿。

在卫藏一带,每家都有蓄水的红铜水缸,按照传统习俗,家中的水缸空着就被视为不吉利,每当红钢水缸里的水快见底时,家中的主妇或姑娘就会着急起来。在清早和傍晚,她们快步穿梭于井和家之间的路上,灌满了水缸,她们的心里就感到踏实,和糌粑袋子鼓起来一样的踏实。

在日喀则,除了冲卡钦莫和普巧曲美等少数水井在屋院外面外,大部分水井在家中的院子中。起初,房主人考虑院中挖井是出于便利,但在得到便利的同时也带来一些麻烦,家有水井的喜怒哀乐只有他们才有真正的体会。左邻右舍们打水时,不管你早上起得晚,还是晚上睡得早,打水时只管来敲你的门;由于风吹扬沙和小孩子乱丢东西,井底总要淤积一些脏物,每年必须清除一次。那时候又没有什么现代一点的机器清淤,只能靠有胆有力的壮年人,他们光着脚叉着腿慢慢下到井底,把井底的脏物清理干净,井口有几个人用大桶把从井底淘来的淤泥脏物拉上来,这样的累活只有井主人雇人承担。即便这样,水井带给人们的是快乐多于忧愁。在文化娱乐不太多的过去,井边通常还是沟通友谊,增进情感的场所。如果你没有带吊桶来,别人借给你;你的水桶灌满了,就帮着给别人灌;你背水时,别人帮你把水桶搭放在你的腰上。

有许多美丽曲折的情缘发生在井边。传说古时候有一个国王根暴虐,他在位时,到水井背水的人都要遭到他的毒打,还把水桶砸烂。有一天有一个老太婆提心吊胆地来背水,也许是那天国王心情好,也许看到是个老太婆,那天国王没打她,反而帮她打水,又帮着把水桶放在她的腰上。老太婆非常感动,临走时她祈愿国王能娶上桔子姑娘。国王很诧异,他也不知道桔子姑娘是谁,经老太太指点后,国王娶上了美丽的桔子姑娘。

还有一则故事,讲的也是井边发生的事。据说诺桑王子失去迎召拉姆后,王子来到金巴域的井边,悄悄地往正在打水的同卓拉姆的水桶中扔进了自己的戒指,迎召见到戒指后知道诺桑王子已来到身边,之后又见到了王子,使这对患难情侣又得以重逢。

过去星期天或藏历年等来临之时,井边就显得热闹非凡,除打水的外,还有洗衣洗菜洗衣被的人都集中到这儿,歌声和笑声此起彼伏。井边又是新闻发布中心,自家要炫耀的什么事情,或者听到的别人家的新闻,快嘴的人在井边叽叽喳喳一说,很快就传到远近家门。

拉萨著名的定郭曲美井,就是昔日讽刺时政之歌的制作和传播地。大胆地揭露上层社会丑闻的讽刺歌,或者对违背社会道德的行为进行嘲讽的歌谣,都是从定郭曲美背水的姑娘开始传唱到全社会的。

班禅象似雄鹰,

翱翔天空远飞。

措郭好似猎犬,

唤着气味回来。

这是一首上个世纪二十年代在拉萨街头流行的歌谣。这首歌说的是1923年九世班弹在噶夏政府的逼迫下,逃往祖国内地,而受命追赶班禅一行的措郭却没有追赶上空手而归,形象地讽刺了他狼狈的样子。

咚咚打铁声音,

虽然刺痛耳朵。

可在央金床下,

巴角滚滚在动。

歌中所唱的央金是三十年代拉萨城有名的美女,她出生在备受歧视的铜匠家庭。“巴角”是噶夏政府官员戴在头上的象征官职的头饰,在这里特指噶夏政府官员。歌谣讽刺那些平日里等级森严,把铜铁匠视为下等人,不与他们同坐、同吃,更不与他们通婚的达官贵人们看到央金这样的美女,又不顾他们的身份,争着与她鬼混。

以上两首歌谣,都是对噶夏政府官员的辛辣讽刺,揭露了他们的虚伪作风。在当时的社会背景下,如果某一个人编出上述歌谣,就是大逆不道的罪行,必将受到严厉的惩治。但从定郭曲美打水归来的背水姑娘的嘴里唱出来,就没人敢追究,官老爷们也不怪罪于谁,因为大家都说这些歌是白拉姆女神创作的,是神女嘲讽现实的歌,也就成为合乎情理的事了,官老爷们听着不太舒服,但也无可奈何。

拉萨的定郭曲美、古巴曲美、加那曲美、康嘎曲美、多廓曲美等都是拉萨很有名的老井,其中以定郭曲美为最。有谚道:“从定郭曲美背一桶水,给拉萨的觉卧献净水”,由此不难看出定郭曲美在信徒眼中的地位。这些井平日里除了给附近居民供水外,还有一个最重要的任务,就是在传召大法会期间,要给近三万名僧人供水。这个任务是这些并一年中最重的负担,也就在这时候,这些井就有人格化的严密的纪律。临近传召大法会时,传召期间全权管理拉萨市区治安的哲蚌寺措钦夏欧带着随从专门到这些井边,对这里的“龙女”要进行严厉的教训:“在传召的21天里,你们要保证供水,不许断水”。在说这些话的同时,还要用鞭子抽打井水,以示震摄。有些老人神乎其神地说,这样教训过后,第二天井中的水多得可用水瓢来舀。

在日喀则一带,大部分水井是圆形的,大约有七、八米深,甚至有的深到十多米,井壁都是用石头垒起来的,井口是方形木框制作的,有些有年代的井壁是用青石板制作的。这么深的井,提水就靠吊桶,所以家家户户都有一个吊桶。打水的时候,在直径一米多的井口中,用牛毛绳、麻绳等吊各种吊桶。从吊桶的样式看得出主人绞尽脑汁的发明。比如用四个罐头盒拼合的吊桶,用汽车内胎、破蓝球皮等制作的吊桶等等。当吊桶浮在水面不下沉时,每个人就用熟练技巧来摇动绳子,乒乓作响。最原始的吊桶是用牛羊皮制作的。

过去,扎什伦布寺的僧人打水是不许用吊桶的,他们把陶制的称为“曲秀”的背水桶直接用绳子放入井中打水。由于井壁都是石头,再加上小僧人们经验不足,经常打烂水桶,又怕挨师傅打,所以小僧人从寺院逃走,往往以打烂了水桶为由。

当季节变化时,到水井打水,吊桶水中就有许多象虾米一样的水虫,惜生的藏族人在水桶上专门做掏虫的纱布网,把掏出的虫子重新扔到井里。我们小时候把水虫扔到井水当作是最可怕的游戏,想象着这些虫子一天天大起来,然后有人掉进井里是多么可怕的事情。越是害怕越容易看到有人掉进井里。我小时候还真的看见过有人跳进井水自杀,但又被别人从井中捞上来被湿漉漉地批斗的情景。大人们最担心的是小孩子掉进井里,经常提醒别到井边去玩,可小孩子们背着大人经常在井边,甚而冬天拿着石头块进到井架里砸冰块,打冰柱吃。

小时候见过的井大多都是有些年代的古井,井架被许许多多的人摸成一片油腻。可以想象的出有多少人在井边劳动过、遐想过、沉思过、痛苦过、也曾高兴过,水井给予我的更多的是美好的想象。

小时候当井水平静如镜时,从井架探出头往里看时,自己的脸部就清晰地映在水中,看着看着,似乎自己的脸真的变成了仙女的脸,因为在我幼小的记忆中曾铭刻着这么一个故事:有一个美丽善良的妹妹和一个丑陋狠心的姐姐,姐姐每时每刻都在嫉妒妹妹。然而妹妹由于美丽当上了王后,当上了王后的妹妹穿着漂亮的衣裳回乡探亲,有一天姐姐借妹妹漂亮的衣服和头饰穿戴在自己的身上,她要与妹妹一起到井边照照看,看谁更漂亮,当看见妹妹比自己漂亮时,姐姐顿生恶念,她趁妹妹不备时,狠心地把妹妹推进井里,然后冒充妹妹回到国王的身边,但正义终究战胜邪恶,妹妹变成一朵花从井底开放,后来通过神力帮忙又恢复了人身。

由于城镇住房的密集发展,原有的格局在慢慢地消失,水井也逐渐依稀存在于人们的记忆中。当故地重游的时候,不经意中来到了以前热闹的古井所在地,不兔想起了许多与并有关的人和事。

历史上有名的拉萨“定郭曲美”古井,现已作为文物保护起来

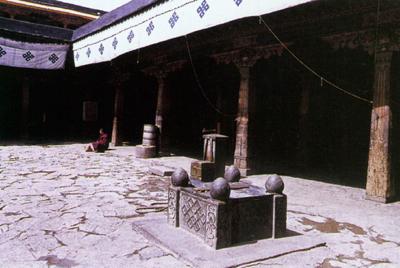

大昭寺庭院的古井

背水的小女孩

日喀则乡村老井

如今用上了自来水,古井慢慢地被人们遗忘了

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号