目前西藏非物质文化遗产四级名录体系已经形成,除了正在公示的自治区第五批非遗项目,西藏现有国家级非遗项目89个,国家级代表性传承人68人;自治区级非遗项目323个,区级代表性传承人350名;市县级非遗项目1107个。

西藏是民族民间文化资源大区,

民族民间文化遗产,

特别是包括舞蹈、戏剧、美术、手工技艺等

在内的非物质文化遗产历史悠久,

积淀厚重,丰富多彩,

是中华民族优秀传统文化宝库中

一朵绚丽的奇葩。

手工

藏纸制作工艺

坚守文明记录的手札

藏纸,一种传承千年、西藏独具特色的传统艺术品。藏纸工艺,是藏族先辈们在一次次的失败中孕育出来的瑰宝,为造出更好的纸张,他们付出了漫长的年头,艰苦与忍耐是文明源远流长的河床。

藏香

历久弥香

藏香是采用藏族独特的工艺方式及西藏土生植物制成的一种用于敬佛、敬神、避邪、驱鬼、治病的可燃草香,分为粉末状、柱状两类。柱香以山南敏珠林寺的最为著名。

工布传统藏香成品展示 摄影:刘睿

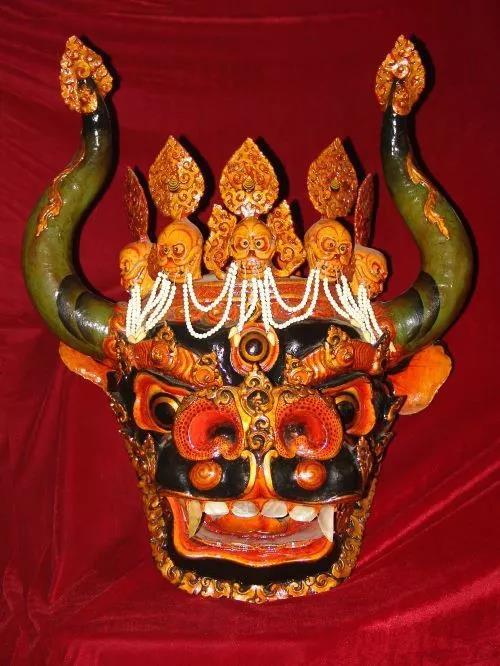

拉萨泥塑、布制面具

植根于民间的传统艺术

拉萨泥塑、布制工艺有着鲜明的民族特色和独特的民族艺术品质,它植根于民间,又与百姓生活息息相关,是民族文化的重要组成部分。

面具制作是一个繁琐的过程,在制作时不仅需要手工艺人投入百分之百的耐心,还要在装饰物上下足功夫。

美术

西藏唐卡

藏民族文化的瑰宝

唐卡绘画这个传统工艺是藏族人民不可或缺的,具有较高的艺术价值和欣赏价值,在国内外都被广泛关注。唐卡不仅仅包含一般概念的宗教文化,还是藏族文化的百科全书。这种藏族文化是人民大众创造的,反映人民的思想、言论、行动、行为,包括了藏族人生存发展的漫长历史。

国家级非物质文化遗产代表性传承人

勉冲·罗布斯达

壁画

西藏绘画史上的一颗明珠

西藏壁画同其他绘画艺术一样,在它发展中,因社会环境、自然条件不同而形成几个流派。公元13世纪起,西藏壁画逐渐形成了各具风格的“噶玛嘎哲”、“堪日”、“门唐”三大画派。

壁画:西藏历史图

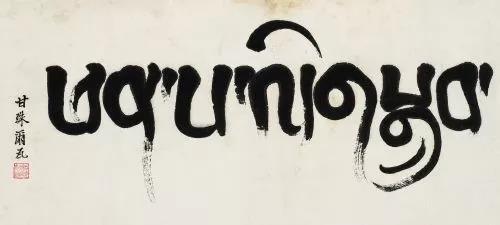

藏文书法

古老多彩的指尖艺术

藏文是一种有着悠久历史的古老文字,它产生于公元七世纪吐蕃王朝松赞干布时期。藏族百姓凭借着自己独特的审美以及丰富的想象力,将登大雅之堂的书法艺术与日常生活中常见的各种自然现象有机地联系起来,获得美的享受。

藏文书法作品

文艺

《格萨尔》史诗

抢救民族的记忆

《格萨尔》是世界范围内规模最大、演唱篇幅最长的英雄史诗,代表着古代藏族和蒙古族民间文化与口头叙事传统的最高成就,是研究古代少数民族的一部百科全书,国际学术界将此称作“东方的《伊利亚特》”。

藏戏

藏族文艺的“活化石”

具有悠久历史的藏戏,是一种以民族鼓舞、民间说唱形式来表现故事情节的综合性表演艺术,被誉为“西藏文化活化石”;作为中国少数民族戏曲中历史悠久的剧种之一,藏戏被誉为中华民族的艺术瑰宝。

传统藏戏《朗萨雯蚌》舞台剧拉萨首演。图为演出现场。左晓萌摄

桑耶寺“羌姆”

古老神舞 千年传承

神舞,藏语叫“羌姆”,这是藏传佛教僧侣表演的一种传统的宗教舞蹈。跳舞时根据具体内容,戴面具,穿长袍,佩彩带和刀盾等。伴奏的乐器有牛皮鼓、法号、唢呐等。

服饰

邦典

穿在身上的彩虹

围裙,藏语称邦典。是广大藏族妇女非常喜爱的装饰品,主要产于山南、日喀则、拉萨等地,以贡噶县杰德秀区生产的围裙最为著名。杰德秀素称围裙之乡,相传已有五、六百年的生产历史。

藏鞋

藏文化的显现

西藏高原地域辽阔,每个地区都有属于自己的鞋子。人们能从一个人所穿的鞋子判断出一个人的职业和社会阶层。

珞巴族服饰

珞巴族是中国人口较少的一个民族,主要分布在西藏东起察隅,西至门隅之间的珞渝地区,以米林、墨脱、察隅、隆子、朗县等最为集中,其服饰已列入到国家级非物质文化遗产名录。

饮食

西藏有着各种各样的特色美食,如拉萨古荣村的糌粑、昌都芒康盐井的加加面、林芝工布江达的藏香猪、江洛康萨青稞酒、日喀则的朋必……近年来,在自治区政府的大力支持和相关部门的努力下,这些美食的制作工艺被分批纳入自治区非物质文化遗产名录。

石锅鸡

难以复制的“风土”亮点

石锅鸡的做法非常讲究,十几种药材,于雪山融水中慢火熬制3个小时,所有的奇异山珍结合在一起,产生无与伦比的味蕾冲击。

“朋必”

日喀则小吃的象征

“朋必”既解饿又解馋,既惬意又美味。2009年,“朋必”的制作技艺被列入西藏自治区第三批非物质文化遗产名录。

“加加面”

与“家家面”

加加面是昌都芒康县盐井纳西民族乡的特色吃食。现在有人解释说,因为家家面的分量少,需要主人一碗接着一碗地加,所以叫“加加面”,实际上从其历史传说角度而言,这是一种误解,应该是“家家面”才符合其来源传说。

古荣糌粑

飘香在水磨山谷中

目前,拉萨市场上销售的95%以上的糌粑均来自古荣乡,大多以“古荣糌粑”、“古荣巴热糌粑”、“古荣朗孜糌粑”等命名。

有人说

非遗就像飘落的花瓣

是过气的文化

其实

非遗是民族历史文化的“基因”

是一个民族本身得到传承发展的“根”

非遗保护工作

不仅是保护和发展

各民族先辈所传承的文明

为当代所用

更是留给子孙后代所用

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号