【学思践悟十九大•新时代有话说】

习近平总书记为什么感动

——谈卓嘎、央宗一家爱国守边的“玉麦精神”

“卓嘎、央宗同志,你们好!看了来信,我很感动。”这是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给西藏山南市隆子县玉麦乡卓嘎、央宗两姐妹回信中的第一句话。

“我很感动”,是什么能让日理万机的习近平总书记感动呢?

为桑杰曲巴一家3人守住数千平方公里的国土而感动

玉麦乡,隶属西藏山南市隆子县,目前全乡9户32人。是我国人口最少、人均面积最大的行政乡。而从1985年至1995年长达10年的时间里,住户仅一家,父亲桑杰曲巴是乡长,两个女儿卓嘎和央宗是乡民。“三人乡”因此而得名。

2003年10月,卓嘎与孩子们一起从家乡给山外的朋友打电话。(图片来源:新华社)

1983年,政府考虑玉麦重山阻隔、山陡路险、信息闭塞,将他们搬出山外条件较好的扎日乡曲松村。但在曲松村才短短的一个冬天,父亲桑杰曲巴就带着卓嘎、央宗姊妹俩又返回到了玉门(玉麦乡的前身)。可在离开家的日子里,家中竟遭遇了印方小偷,偷走了很多东西。父亲桑杰曲巴给俩女儿上起了国防课:“只有人在,家才能看得好,几千平方公里的国土才能守得住”。

父女三人一台戏。几十年来,桑杰曲巴和他的女儿卓嘎、央宗在这个“三人乡”接力坚守,谱写了一曲曲爱国守边的动人故事:跟印方人员据理力争时“我祖祖辈辈就在这里放牧,这里就是中华人民共和国的国土”… …“看,那个石头是我放的”… …“这里还有我的脚印”等等,当印方在石头等标志物上作了“印度”之类的标记后,卓嘎、央宗等守边人立即擦除,写上大大的“中国”俩字。

“家是玉麦,国是中国”。扎根边陲,守好国土。人在,玉麦就在。人在,万里雪域高原就不会守丢、守小。

为以卓嘎、央宗两姐妹为代表的守边人守得住空虚、耐得住寂寞的忠诚奉献精神而感动

西藏民主改革前,玉麦在一个时期曾有20多户300多人。民主改革后,西藏各地都发生了翻天覆地的变化,许多地方生活、生产条件迅速改观。原先玉麦的一些住户陆续迁出,去条件更好的地方“过更好的日子”了。到1962年,荒草开始占据玉门(玉麦乡的前身)众多废弃的屋舍,这里只剩下包括桑杰曲巴在内的三户牧民。虽然之后又陆陆续续有人搬进玉麦,但都因为忍受不了每年大雪封山半年多的空虚、寂寞,又一批批地迁了出去。而父女两代人却几十年如一日,默默地守护着祖国的这片神圣领土。

“国人在玉麦,中华人民共和国的国旗就要高高飘扬在玉麦”。 桑杰曲巴带着卓嘎、央宗自己缝制的国旗,向世人宣誓——“这里就是中华人民共和国”。 央宗回忆说,看着海拔5000多米的日拉雪山上高高飘扬的五星红旗,我和姐姐也就感觉不到这里的孤寂了。

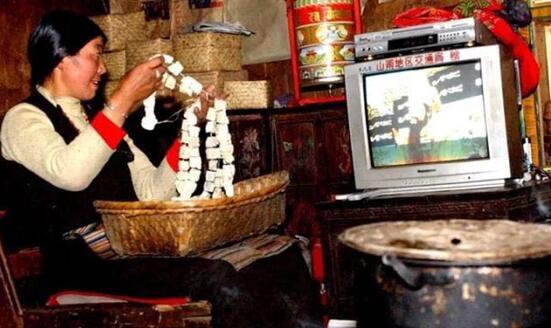

2003年10月,卓嘎的妹妹央宗在家一边看着电视一边制作奶渣。(图片来源:新华社)

接力的不止卓嘎、央宗,还有党政军民学无数守边人正扎根在雪域边陲,做神圣国土的守护者。他们热爱祖国、扎根边疆,抵边放牧、守卫国土。他们把放牧守边作为自己的神圣职责,铸就了“一个边民就是一个哨兵、一个家庭就是一个哨所、一个村庄就是一个堡垒”的“钢铁长城”,看好守好了祖国疆域上的一草一木。

为总体国家安全观、治边稳藏重要战略思想的落地生根而感动

尽管地处雪域边陲,尽管山高路远,尽管人口稀少,可高高飘扬的五星红旗却在雪域边陲越来越鲜艳。

在玉麦,乡亲们对党、对祖国的淳朴感情,深深地震撼和感染着每一个来到这里的人。

“过去条件不方便,想挂国旗还要自己缝制;现在路通了,条件好了,我们就自己买,随时更换,我们要让五星红旗在雪域边陲高高飘扬,我们要努力建设好我们的家园,让五星红旗在日拉雪山越来越鲜艳!”央宗说,“国旗就是国家的标志,我们都为自己是一名中华人民共和国公民而骄傲和自豪!”

“有国才能有家,没有国境的安宁,就没有万家的平安”。 习近平总书记的重要回信,为全区各族干部群众扎根雪域边陲、守护神圣国土、建设美丽家园鼓舞了斗志,坚定了信心。卓嘎说:“我从小长在这里,生活在这里,对这里的一草一木,我都有深深的感情。所以,我现在哪儿都不想去,只想待在这里,一直到老”。

像卓嘎、央宗姐妹一样,广大牧民群众“像格桑花一样扎根在雪域边陲,做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者”。 守护着边境的安全,捍卫着国家的神圣尊严。

中国人口最少乡玉麦乡,2017年8月。(图片来源:新华社)

在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜的指引下,党将继续带领各族群众创造更加美好的生活。正如习总书记所说,“在大家的共同努力下,玉麦这个曾经的“三人乡”,一定能建成幸福、美丽的小康乡,乡亲们的日子也一定会越过越红火”!

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号