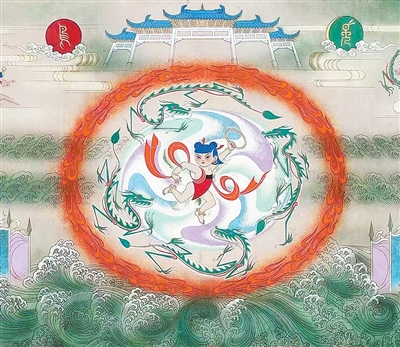

图为张仃设计的壁画《哪吒闹海》局部画稿。

“装饰”是一个中西兼容的概念。作为动词,它常常与“生活美化”联系在一起,是指通过各种形式(主要包括纹样),对一个事物或空间等做美化。我国有着极其优秀的装饰艺术传统,古代的彩陶、青铜器、瓷器、织物以及家居空间,通过各式各样的纹样装饰,营造了具有浓厚东方文化色彩的美学氛围,塑造了中华文化品格。

装饰之美,美在合宜。从先秦开始,思想家们就从伦理角度对装饰进行思辨,认为过度的装饰可能会引发社会动荡等。西方也有类似观点,奥地利设计师阿道夫·卢斯曾发表演讲,提倡以形体自身之美为美。

但不管在哪个时期,人类从未放弃过装饰。从某种意义上说,装饰是人的天性,是作为主体性的人的价值的本质体现,只要人的需求超越了温饱,就必然会通过形式表现,寻求更丰富更高层次的审美。卢斯后来也解释,他反对的是“过度的”“不合时宜”的装饰,而不是“装饰”本身。可以说,装饰既是工业革命前自然经济社会中重要的生活审美形态,也是现代工业社会中不可或缺的艺术表现方法,工艺美术、现代设计实际上都不能与装饰性完全分离。装饰不仅是一种艺术风格,也是一种设计方法,更是设计的组成部分。

“形式”是“装饰”典型的语言。从更大的艺术范围来看,所有艺术门类均包含形式、内容,而形式是艺术表现基本的特质。在艺术史上,一群人将“形式”推进到“表现”的极致,而另一群人却热衷于让“形式”服务于人类处境的改善。后者不仅像通常艺术家那样关注点线面和形式构造,而且致力于社会改造和审美培养。在中国,这种思想的最早提倡者是蔡元培先生,他的“美育救国”思想就是希望通过生活美启蒙民智。

在蔡元培的思想影响下,人民的“形式”成为20世纪以来中国艺术的重要实践。正在清华大学艺术博物馆展出的“人民的‘形式’——清华大学美术学院的艺术之路”展览,汇聚庞薰琹、雷圭元、张光宇、张仃、祝大年、吴冠中、常沙娜、袁运甫等几代艺术家的创作实践,并结合文献梳理,鲜明展现了这所学院通过“形式”在东方美学、国家形象设计等方面的全面追求,生动诠释装饰的现代化。

多年来,清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)的艺术家们,默默无闻地投身于通过装饰、工艺美术、设计切入国家物质制造、时代空间营建和人民生活的美化。他们的努力,不是“形式主义”的自我感动,而是一种自觉的奉献。尽管装饰的匠心常常被艺术史观所忽视,尽管他们的创作常常需要漫长的时间——有时甚至是一个时代的整体回顾,才能逐渐显现其春风化雨的价值,但一代代创作者们前赴后继,从未停止。

前辈们的实践之道表明,“装饰”的时代意义是与时俱进的,它的艺术形式的本质是服务于人民。如何满足人民群众日益增长的精神文化需求,是推动“装饰”和“形式美”向前发展的重要前提。当下,美术与社会的连接更加紧密。发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用,“装饰”责无旁贷,它也更需要进一步时代化、人民化。

“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。”这是对装饰、工艺美术和设计的时代价值和意义的最好阐释。从时代审美、人民需求出发,打通美术、艺术、科学、技术之间的通道,方能创造出属于这个时代的“装饰观”和“形式美”。(杭间)

(作者为清华大学人文讲习教授)

《人民日报》(2025年11月16日 08版)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号