|

| 吾要和他的作品。 |

2008年元旦,嘎玛·多吉次仁(吾要)的个人画展在北京航空航天大学艺术馆开幕。画家今年45岁,“吾要”原本是他的小名,后来几乎取代嘎玛·多吉次仁这个名字,越来越多地出现在正式场合。

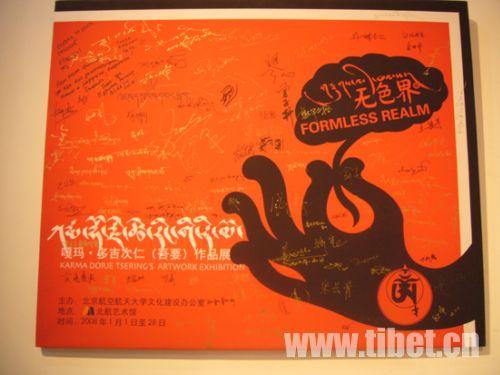

成立于2006年5月的北航艺术馆馆是一个公益的、面对社会免费开放的场馆,吾要的画展是开馆以来第30个展览。北京航空航天大学党委宣传部部长、北航艺术馆馆长蔡劲松2007年11月看到了画册《无色界——嘎玛·多吉次仁(吾要)作品》,感觉其作品不管是油画、版画,还是多种材质的综合表现,都有其自身的文化特质,既反映了藏文化与现代艺术的结合,更有一种积淀在其中,遂邀请来展。

此次参展的60幅吾要的作品,按不同主题分成几个区域,明确而有序;展厅最深处,一幅横图竖挂着,加深了整体布局的层次感。观众的留言有藏语、汉语,还有英语、俄语,或言简意赅,或洋洋洒洒。

在展厅采访吾要时,正值上课时间,参观的人不多。面前的吾比看起来比实际年龄年轻一些,也没有人们印象中画家常有的那种愤世嫉俗的气质,谈起画来,看似信马由缰,实际却思路缜密。用别人的技术,用我的语言,讲我们自己民族的故事。

记者:您什么时候开始画画,为什么会选择画画?

吾要:我是19岁才正式拿起画笔的。画画对年龄没多大限制,跟天分有关。也不是选择的画画,属于缘分。我是搞舞台美术的,差不多搞了十年,中间自己去学习,后来有机会来北京,做美术编辑,一直到现在,画画是业余爱好。

记者:感觉您对色彩的把握比较好,绚丽但不凌乱,怎么做到的?

吾要:这和民族可能有关系。藏民族本身就擅长工艺美术,对颜色的驾驭超出想象,能把小东西做得特别艺术化,一个针线包,一双靴子、一对耳环、一只戒指……都能做得那么好,审美水平是非常高的。

记者:您觉得这是共性?

吾要:是共性,只不过每个人的表现不一样,有的用文字形式,有的用音乐形式,使命不太相同,但最后讲的故事应该是一样的。

记者:有的观众说看不懂,您怎么看这个问题?

吾要:画画不是讲故事,故事也不一定在画里面。想说的一定是在画面外面,画面给你暗示、感应,把你的思路打开,带给你新的感应,留下很大的想象空间。这和音乐、舞蹈一样,把人的情绪调动起来,目的也就达到了。

记者:这次展出的作品里面哪些是您最喜欢的?

吾要:都是非常喜欢的。我不是职业画家,画画是我特别愿意做的一件事,而且都是用业余时间。每个人的时间都是一样的,不能等别人给你时间,我的时间都用来画画,这对我来说是很愉快的一件事,从来没有觉得痛苦或者压抑,过程非常轻松。有人问画是不是一笔一笔画的,我说当然,而且那一笔后面还有100笔。

记者:您第一幅作品是什么?

吾要:算不上是作品,起初画画是学习,技巧掌握到一定时候,逐渐形成自己的东西。线条、色彩……用别人的技术,用我的语言,讲我们自己民族的故事,这样才能让人认识到这是某某的画。我的画与画之间跨度很大,不固定在一个模式,变化很多。不停地往前走,自己挑战自己,我享受这个过程。

记者:你作品最偏重的题材是佛教方面的吗?

吾要:这可能是大家对藏民族的一种看法,其实信仰跟生活是相辅相成的,与文化和民俗融合在一起,念经修行就是藏民族的生活,只是一种生活方式;而宗教是哲学范畴。我的画里,精神和意象的东西很多,要观众自己去感受。

记者:最擅长的是哪种绘画方式?

吾要:路只有自己走,才知道怎么走,所以我都想尝试一下。有人觉得,空间越小越没办法发挥,可是没空间了是不是就不画了?肯定不是这样。我有一些小的画,就是上班的间隙一点一点积累的,到一定时间,把它们拼起来,就变成了一张画。挺好玩儿,也挺快乐的。

记者:《风马》那一组画是这样一幅一幅拼的吗?

吾要:是拼的,这对工艺要求非常高,还需要有数字概念。我在出版社工作,对纸张比较了解,在各种颜色的纸上画好了,然后拼接,颜色线条都有了。有精致的地方,也有粗犷的,我自己觉得不亚于油画;还有民族的原始符号,传统的文字字符,信仰的标志,用现代的形式表现出来也很好。

记者:画了这么多年,最大的收获是什么?

吾要:最大的收获就是认识自己,在心里越来越接近本位的我。认识自己其实挺难的,经过这么多年,我觉得画画跟坐禅和修行很像,特别是在大都市里,对物质的欲望挺多的。有一片安定的、属于自己的清静的生活,而且能守护这么多年,是很庆幸的事。

记者:画一幅画一般要多长时间?

吾要:不一定。我画画都是零散时间,没有固定模式,自由度大,跟吃饭一样很生活化,成了一种生活方式,生活的组成部分,每天必须要完成的一件事情,挺舒服了。可能每个人都需要一个出口,心里的东西要出来,出不来可能会出问题。

记者:为什么选择在北航展览?

吾要:通过一个同事的介绍,也是一种缘分。我特别看重年轻人的这种朝气,这个年龄段属于纯度最高、自我意识最强、本位东西最好的时候,通过这种形式和学生们交流对话,也回望自己。

记者:这是您个人第几个展览?

吾要:在北京是第二次个展,上次是去年在联合国驻中国代表处。

记者:之前的展览有什么感受?

吾要:那个场馆相对比较休闲,更轻松一点。可以接触到世界各国的官员,听到不同的反馈。

记者:展览有没有下一步计划?

吾要:有一些想法,不过还没最后确定。事情一定是一件一件做,一步一步走,画也不是吹出来的,是一点一点画的,靠时间的积累。

记者:迄今最难忘的经历是什么?

吾要:能坚持到现在比较难。1996年有一个朋友买我的画,那时候孩子还小,生活比较艰难,有人买画心里特别高兴,画拿走的时候,心里很不是滋味,但毕竟需要收入;第二年他又买了我两幅画。特别感激他,前几年特意送了一幅给他,人要知恩图报。

记者:我看到宣传册上有您儿子的画,有没有考虑培养他学画?

吾要:他6岁之前画画非常好,那幅画他抓的神态特别好。再后来,兴趣点就慢慢走了,现在最喜欢打篮球,游泳也很好。毕竟是小孩子,学什么都比较快。我有时候问他的意见,他也会说,哪些不错,哪些差一点。

记者:他的意见您会采纳吗?

吾要:这也算一种交流,同时也是来自我之外的第三方的感应。会考虑,但不一定采纳。

采访后记

北航艺术馆网站上是这样描述吾要画作的:“一场充满想象与诗意、融合多种绘画元素、兼具民族特色与探索精神的艺术作品”。短短三十几个字,概括的既全面又不失感性。难得在这样一所理工科为主的大学里,保留着为“想象插上翅膀”的空间。

对于吾要来说,在纷繁喧嚣的都市里,用绘画的方式认识自我,感知生活,同时又给其它人打开了一扇了解藏文化的窗口,既是幸福,也是成就。文化说起来貌似虚无,但何尝不是需要实实在在的努力来表现和传承的呢?就像吾要自己说的那样:画要一笔一笔画,事要一件一件做。脚踏实地,才能走得更远。

观众留言摘登

来了,看过;走了,想着。

您的“无色界”画展,画面很美,色彩搭配很雅,手法新颖,意境深远。但是,除了让读者欣赏美的同时,是否能让大家读懂您的画外音,更能学到深层次的东西呢?

您的《远古的信息》系列很让人震撼,给了我很大的启发,有时,简单、古朴也不失一种美。

用宗教符号和绚烂色彩构筑内心的世界——复杂而深刻。

文化的多元性象征着更高的文明,少数民族文化应该得到更多的关注和保护。

融多元色彩和艺术表现形式传达藏民族文化,好!好!好!!!

吾要简历

吾要,1963年出生,青海省玉树囊谦县人。中国美术家协会会员、中国少数民族美术促进会理事,现供职于民族出版社,美术编辑;

1987年元月在玉树举办个人画展,同年2月由玉树电视台录制专题片《献给故乡的爱》;

2001年5月由中央电视台录制的专题片《藏族青年画家嘎玛·多吉次仁》在央视国际频道播出;

2007年5月由民族出版社出版作品集《无色界——嘎玛·多吉次仁(吾要)作品》,荣获首届中国出版政府奖(装帧设计)。

画作参展年表(部分)

2008年 1月1日至28日在北京航空航天大学艺术馆举办《无色界——嘎玛·多吉次仁(吾要)作品展》

2007年10月 联合国成立62周年之际,在联合国开发署驻华代表处举办个人画展《彩色的风——嘎玛·多吉次仁作品展》

2005年 《开启新视觉》——油画名家精品联展

2004年 第十届全国美术作品展

2002年 第五届高智国际版画展(日本)

2000年 第十五届全国版画展 作品《风马》广东美术馆收藏

1995年 《民族百花奖》第二届中国少数民族美术作品展 优秀奖

1991年 《世界屋脊风情画展》(新加坡、马来西亚)

1988年 青海美术作品展(中国美术馆)

1987年 在玉树举办个人画展

(责任编辑 尹航)

|

| 签满了观众名字的海报。 |

|

| 北航艺术馆一隅。 |

|

| 儿子嘎玛·桑青俊冕笔下的父亲。 |

|

| 吾要作品《风马》 |

|

| 吾要作品《元素》 |

|

| 吾要作品《高原精灵》 |

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号