记忆凝结一字街

你演我看

那人那街

姻缘你见证

高淳老街位于江苏省南京市高淳县淳溪古镇的西南部,与南京主城的直线距离为92公里。淳溪镇自明孝宗弘治四年(1491年)高淳正式设县起,即为县治所在地。以淳溪镇为中心的高淳县地处苏、皖两省交界处,东连镇江市的溧阳县,南部和西部与安微省的郎溪、宣城、当涂三县接壤,自古即为“吴头楚尾”,是连接苏南与皖南两大区域的水陆要道和重要的文化走廊。

地理位置及历史沿革

老街是淳溪古镇最重要的中心街区,明清时期的县衙即设于此。老街紧邻官溪河而建。官溪河是淳溪镇的主河道,东连固城湖、胥溪河,西连运粮河、石臼湖和丹阳湖,既是沟通太湖和长江水系的重要水道,又是苏南与皖南进行大宗物资交易的集散地和经济命脉。

高淳老街是一个纵横相交、完整分布的临河型街区。它由中山大街(老街)、河滨街、当铺巷、陈家巷、傅家巷、徐家巷、井巷、王家巷、小巷、江南圣地、官溪路11条街巷共同组成,以纵贯区内的老街命名,总面积约7.6公顷。老街在明清时期称作“正仪街”。民国后,改称“中山大街”。以后几经改名,现在仍叫“中山大街”,不过,当地人习惯称为“老街”或“一字街”。此街在明清时期全长达1135米,现在保留下来的约为505米。老街街面宽3.5米左右,两边用青灰石纵向铺设,中间用胭脂石横向排列,整齐美观,色调和谐。

老街分布格局与建筑特点

高淳老街分布着成片的明清建筑群,这些古建筑傍水而列,粉墙青瓦、飞檐翘角,配上精美的砖木石雕和传统的书法牌匾,古朴典雅,被中外学者和游客誉为“东方文明之缩影”“古建筑的艺术宝库”。其中规模大、特点鲜明的有吴家祠堂、杨厅、关王庙等。另外,建于明代的襟湖桥、清乾隆时期的古井等也是老街建筑的重要组成部分。

以吴家祠堂为例,其坐落于高淳老街东端。这组建筑始建于清乾隆年间。它依地形而建,门朝官溪河,背靠老街。布局分为前进正门(戏楼)、中进享堂、后进祭殿,间设天井,侧有厢房。建筑面积有820多平方米。

首进部分为三开间,有上下两层。底层南向开设正门,门外两侧砌“八”字形罩墙。青砖叠砌,麻石做基,左右各安置一块圆形抱鼓石。尽显肃穆庄重的祠堂本色。进入正门,转一个方向看此建筑,才发现它是一座戏楼,是吴氏族人欢聚娱乐之所。将大门与戏楼合二为一,可见当年设计者匠心独运。

戏台设在二楼,用屏风木板隔成前、后台,俗称“天壁”,以便前台演戏,后台化装。扇形门额上左书“出将”,右书“入相”,为演员进出场“月门”。前台边间,隔成“乐台”和包厢。台顶,正中构筑叠三层八角形藻井,四周置“平棋”天花。戏楼上的藻井不仅有装饰作用,而且在演唱时能够产生共鸣,起到吸拢回传的效果。

中进享堂,面积250平方米。建筑造型为:前、后轩廊,敞厅式。正间屋架“抬梁式”,上设草架,高达12米多。

后进祭殿,地势高于中、后二进,建筑结构为:内四架大梁、前轩后廊,偏作厅露明造。建筑面积225平方米。

中、后两进大殿,系典型的徽州风格。建筑造型均为小瓦屋面,马头墙、镂空屋脊。木构架用材较大,且材质极佳,以楠木作柱,柏木作梁,其味驱使蜘蛛远避。故梁架上丝毫见不到蛛丝尘网,历久如新。

吴氏宗祠在建筑中大量使用木雕工艺,仅戏楼之上大小木雕就有80余幅,是老街木雕中的精华。比如,戏台天壁上高浮雕“双凤戏牡丹”,藻井间浮雕“双龙戏珠”,穿枋下四角雕刻垂莲花篮,篮内刻满桃花、荷花、菊花、水仙等,象征四季繁荣。台前立柱与横枋之间的“斜撑”上刻画两只大雄狮,狮背站立文武百官等人物造型。在台口柱间的额枋上,则浮雕《满床笏》、《佘太君挂帅》、《借东风》等故事。在台口额枋与檐檩之间,分别出挑14只“凤头昂”斗拱,将戏楼装点得更加华丽。另外在享堂廊下的束腰板上,还刻有精美的《二十四孝图》,突出了祠堂尊祖孝亲的本意。

1938年,陈毅同志率领新四军一支队东征抗日。在高淳期间将一支队司令部设在此处。因此吴氏宗祠既是古建精品,又是革命文物。1982年,吴氏宗祠被江苏省人民政府公布为省级文物保护单位。

因商立市,依市成街

高淳老街以商立街,老街的商家主要来自皖南徽州地区和太湖流域,因此这里的建筑风格既带有徽派特色,又带有苏南建筑的特点;既呈现徽派的古朴典雅,又体现香山派的通透轻盈,古建专家将其称为“皖南徽派与苏南香山派的过渡类型”。从老街的建筑风格上亦反映出它作为沟通苏、皖经济与文化走廊的历史定位。商家最重门脸与招牌。老街上的店铺大都重金聘请著名的文人取名,名家书写牌匾,再请有名的刻工、木工和油漆工精心制作。挂牌时要搞隆重的仪式,鸣竹放炮、披红挂绿,大请宾客,以提升店铺的知名度和信誉度。民国年间老街八大铺招牌制作都极讲究,“复和祥”“陈东来”“有政康”等招牌的取名和书写皆出自一时名家施文熙、胡凤鸣、童铭新等人之手。

老街的招牌还流行写四字句,标明商家的经营性质。如杂货店写“端木遗风”,中药铺写“济世妙药”,茶舍写“卢陆停车”,羽扇店则大书“敬呈贡扇”。整个老街内店铺鳞次栉比,各家的招牌一字排开,犹如书法展览会,庄重雅致,古意盎然,是老街上一道引人注目的风景。这个优良的传统一直得到继承。1998年,费孝通先生来老街考察,欣然写下了“高淳老街”和“金陵第一古街”两副匾题,高悬于今天老街入口牌坊之上。

此外,大部分店内还喜欢悬挂名人书画。著名书画家梅青、肖云丛、何绍基、任伯年、张书旗、沈尹默以及高淳邑书画家邢翔凤、胡凤鸣等人的作品在这里都能见到。

老街沿街的店面多数为楼宇式双层砖木结构,挑檐、斗拱、垛墙、镂窗。为节省土地,建筑共基连山墙,上下两层“硬山脊”。屋架上楼高于下楼、楼上与楼下柱子错位分布。墙基四周竖角石,布局紧凑。

原汁原味的活态人文环境

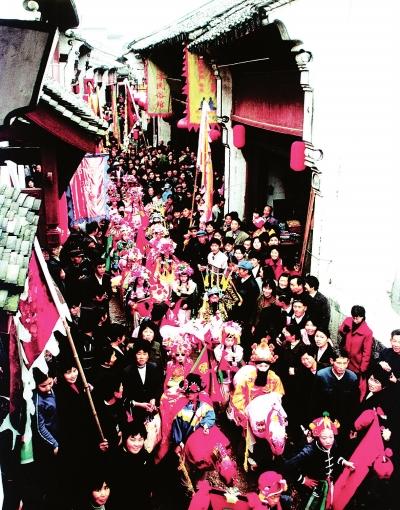

高淳悠久的历史孕育了内容丰富、多姿多彩的民间艺术和民风民俗。走入老街,传统文化的气息立即扑面而来。在这里可以看到众多书法精湛的店面招牌,以及全国罕见的道教神像画。高淳素有“歌舞之乡”的美誉,有幸的话,还能在老街上欣赏到“出菩萨”“跳五猖”“长乐抬龙”“大马灯”等当地特有的民俗歌舞娱乐形式。

长期的经济繁荣是这些地方艺术形式和民间文化习俗得以滋生、壮大的基础。但是民国以后,由于公路、铁路等更为便捷的运输方式的出现,水运式微,以老街为中心的高淳经济地位逐渐衰落。由于远离南京、合肥、苏州等中心城市,新的经济文化和社会模式对高淳的冲击相对较小,由此高淳老街不仅保留下一片古老的街区,也保留下了这些传统的人文要素,它们是原汁原味的民间文化,是老街活的灵魂。

老街居民还会不定期在官溪河中举办“划龙船”活动。船上装饰讲究,常常邀请民间戏班在船上表演热闹的戏曲,如《白蛇传》、《大闹天宫》等,或者由民间艺人表演杂耍。

老街的保护与管理

高淳县委、县政府对高淳老街加强保护和管理工作始于上世纪80年代。1984年,高淳县政府将老街公布为县级文物保护单位,划定了保护范围。为保护和全面恢复高淳老街的历史原貌,在县委、县政府的重视和上级文物、建设等部门的关心支持下,依照《文物保护法》要求,坚持按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针和“修旧如旧”的原则,对高淳老街加强管理,保护现有格局,并且采取措施逐步恢复明清时期的最佳风貌。

经过20多年的工作,老街的保护工作显现了明显的成效:明确了老街的保护范围,有效遏制了对老街风貌的破坏,老街原有的商业风貌得到有效保护和继承,老街居民对于保护与发展的认识不断加深,老街的保护与发展步入了良性循环。相信老街的明天一定会更好,将成为高淳人民引以为豪的生活家园,成为海内外游客感受文化、追溯历史、重温传统的“江南圣地”。

文章来源: 中国文化报

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号