据说昌都一带流行“江达的门站不得,察雅的人惹不得”的俗语,大意即为江达地方风太大,而察雅人太好斗。可是察雅县香堆乡的朋友向巴却不同意这说法,他认为察雅人是昌都地区最友善,最好客,最热情的;那里不但人好,且名胜古迹为数众多,这个有着美丽名字的红色峡谷,更因文成公主的点化而凭添一丝神秘与温情。

紫红色的香堆世界

从察雅县城到香堆乡没有班车,只能徒步、包车或搭便车。为了尽可能地搭上便车,我早早出发。

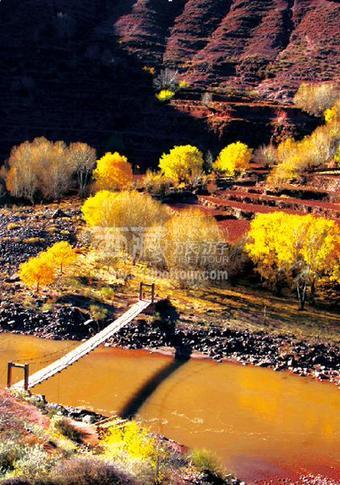

出了县城,翻过小山坡,藏东南红土地的脆弱与壮美一览无余地展现在眼前。说它脆弱,一条细小的河流,就能把两岸的山体冲刷出巨大的沟壑,在GOOGLE地球上看,应是一个永恒的伤痕;说它壮美,近处远处山体在远古的造山运动中,在地表深处炽热岩浆作用下,一层层不同色彩的石岩就此点缀在红色的山体中,令人惊叹。

我幸运地搭上一个大卡车,顶着卡车扬起的灰尘,经历无数的转折惊险,提心吊胆几个小时,终于完成了察雅到香堆这近100公里的刺激旅程。

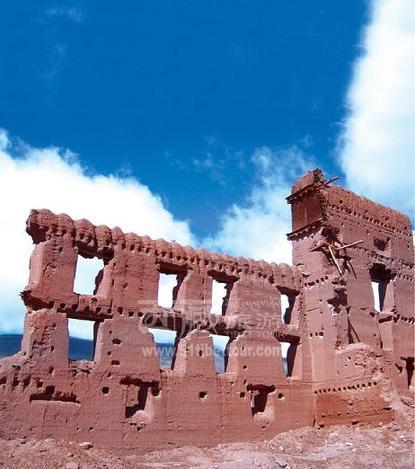

先去参观香堆乡政府的上方那一片壮观的废墟。它坐落在高地之上,庙宇紫红色土质的框架尚在,虽是断壁残垣,但嵯峨多姿,严整富丽。远远地透过狭长的方窗洞,可见蓝天上蝉翼般的薄云。废墟错错落落,再看远处,是藏东典型的紫红色浑圆山体。

废墟下,就是著名的向康大殿,供养着“自生”弥勒佛的佛堂。历史文献上关于这个大殿的资料不少,版本众多。大殿内的“自生”弥勒佛虽刷满了金粉,不过还能依稀看到他庄严肃穆,悲悯众生的神情。一个信徒向我介绍,“自生佛”是文成公主进藏时留下的一块石头自然生长而成的。

大殿大门两侧两个石鼓形的石碑令我好奇,因为上面刻着汉字。据说这些都是清代末期赵尔丰部下的名字。藏族的寺院门前,用刻满汉族人名字的石碑作“守卫”,耐人寻味。

西藏最大的尼姑寺

其实朋友向巴是一个活佛,他的寺院就在香堆乡附近。他的名字在康区藏语里的意思就是弥勒佛。向巴驻赐的寺院叫角克寺,曾经是藏东南乃至整个西藏最大的尼姑寺,最辉煌的时候有近千名尼姑。他父亲是西藏著名的画师,马丽华见到向巴的时候,为他的帅气所倾服,戏称他为藏族“令孤冲”。

角克寺耸立在半山上,在它的两侧,层层叠叠,密密麻麻地沿山势修筑了无数灰白色的小屋。从远处看就像一朵莲花,角克寺位就最上端,是莲花的花蕊;而白色的屋就是莲花的花瓣。

向巴活佛在这个地区的地位很高,虽已是黄昏,但老远就可以看到信徒们手捧哈达在寺院门口排成了长龙。

清晨,向巴活佛说“我们去看一个尼姑吧,她生了重病。”路上,早起的人们一见到向巴,都恭敬地吐着舌头给他让道。

尼姑的家就是昨天看到的莲花花瓣之一,看上去美观,可是里面连人都站不直。不到十平米的空间,分成厨房与卧室两部分。一位老尼睡在床上,看到向巴活佛,挣扎着想爬起来。活佛示意她不要动,然后坐到她身边流畅地念起经文,同屋的尼姑也打着达玛茹小鼓,吟了起来;听到这些声音,恍忽间,我的灵魂好似飘游起来,游动在纯真的宗教世界。

文成公主显圣的仁达石刻

从角克寺出发,往山沟里面走,就是著名的仁达摩崖石刻。向巴的介绍与文献上的资料大相径庭。他说,当年文成公主一行跋山涉水,取道察雅前往拉萨,曾在风光秀丽的仁达稍事休息。公主喜欢这块地方,遂以非凡的造化与功德,在丹玛悬崖上显现出大日如来佛和八大随弟子像。同时又运用法力,拔几根头发往山上一吹,顷刻间,原本光秃的山脊长出了大片森林。当地百姓即采伐森林,按公主之愿修建了仁达寺,用以供养佛像。

“仁达寺以前是我的属寺,所以我也去过几次。你看我们这里山上光秃秃的,见不到什么树,但是海拔比角克寺高的仁达寺周围却是原始森林。这都是托文成公主的福呀。”向巴活佛满脸虔诚地说。

资料上的仁达石刻“建成于藏历阳木猴年,即公元804年,系吐蕃僧人在此驻扎期间为祝颂赞普功德及广大延福寿而刻。仁达摩崖除石刻造像外,还有铭文,分藏、汉两种文字。字迹苍古遒劲。”与冷冰冰的资料相比,向巴所讲的传说更使人感到温暖。

细心的向巴特意为我写了张藏语路条带给仁达寺的喇嘛,大意说我是一个旅游者,请给予帮助云云。

可能是我体力太差吧,向巴活佛说3个多小时的路程我走了5个多小时还没有到。眼看天色渐暗,仁达寺还不见踪影,我不由得加快了脚步。过了一个桥,终于见到闪着一丝灯光的仁达寺。推看寺院大门,里面黑乎乎的,只有最里面的房间有灯光。想叫一声“古修拉”(法师之意),发现由于疲于赶路,又没有喝水,我竞然“失声”了。几个僧人结伴打着手电走了出来。看完向巴活佛写的路条后,僧人们把我引到伙房,端来酥油茶、风干肉、糌粑给我这个饥肠辘辘的家伙。

石刻就在仁达寺殿内,造像主尊大日如来是高浮雕,高两米多,座下有小狮一对,大佛顶端刻飞天一对,八大弟子居于两侧。信徒们为大日如来戴上五佛冠,穿上华丽的佛衣,只露出刷着金粉的脸,看起来不像是浮雕,而像立体的佛像。八大弟子为浅浮雕,上身裸露,饰有璎珞,下着彩条裤子,或舒坐,或半跌迦座,分成两排,竖直分布于大日如来两侧。大日如来座下狮子前,摆着宗喀巴师徒三尊像,表明这是个格鲁派寺院。

在往回走的路上,一直在想,察雅特殊的地理和历史,使其文化上神话与现实混融,现代与传统相处合谐——路上众多的文成公主传说,也就是这个双重文化的最好体现。忽然想起察雅县名的来历:17世纪的一位格鲁派僧人在山洞中修行,一次下雨后,发出“乍丫”(意为岩窝)二字,于是就有了这个充满鬼怪传说的地方,并以此定名县城。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号