2006年宗同昌在雅鲁藏布江

一缕大胡子、一双大脚板、硬朗的身板、行者的模样,是我面前这位花甲老人留给记者的深刻印象。这位老人就是故宫博物院摄影师、中国摄影家协会会员、中国佛教文化研究所特约研究员宗同昌。

日前,记者与宗老相约在安贞华联附近的一间咖啡厅。手捧暖暖的咖啡,耳畔有悠扬的乐曲回响,宗老与记者谈起了悠远神奇的古格,还有他对古格的那份痴迷与牵挂……

邂逅西藏,初识古格

宗同昌从小喜欢绘画,师从黄永玉;曾在《美术》杂志社工作;后调入故宫博物院。1981年,人民大会堂为装饰西藏厅,邀请宗同昌到藏区搜集图案。由此,宗同昌第一次来到了藏区。“西藏和我们生活的地方太不一样了,那里的景色和风土人情,那里的建筑、壁画、雕塑和工艺品的色彩、造型、图案,都太吸引我了。”他一接触这些之后就被深深迷住了。

“1985年,我们又一次进藏,用了三个月时间,跑了藏区好多地方,拍摄了马林石刻、寺院石刻等大量的照片。后来在中国美术馆举办了一次‘西藏雕塑展’。那次展览由十世班禅剪彩,整个展览都是我拍摄的照片。”在讲述这些往事的时候,宗老流露出得意的神情,他微笑着,强调说:“那次展览很受重视,影响比较大!”他停顿了一下,双唇紧闭,频频点头,仿佛又回到了那次展览之中。

而这之后,冥冥之中,似乎是古格在召唤这位摄影家的到来。刚刚拍摄完雕塑展作品准备回北京时,他又接到了国家文物局的任务——参加古格王国遗址考察队,这是中国首次正式派遣考古队考察古格王朝遗址。

宗老向记者讲述了初进阿里的情景:“我们就两个老的北京吉普,还有辆旧的解放车,走走停停,当时去阿里的路很差,有的地方几乎没有路。因为还要穿过几百公里的无人区,从拉萨到古格将近两千公里,我们风餐露宿用了十七天的时间才从拉萨赶到古格王国遗址!”

“古格,是在一次战役中突然遭到灭顶之灾的王国遗址。1985年,我们第一次见到它的时候,到处还散落着盾牌、盔甲、残存的佛像,好像刚刚打完仗一样,这在咱们国家众多重大历史遗址中是个特例。”古格这片考古处女地首次呈现在宗老面前时,他就被它独特、神秘的文化,悠长、厚重的历史深深吸引了。

宗老在这次考察活动中主要负责遗址的图片信息资料留存,拍摄的内容包括不同形式的洞窟、壁画(包括天花图案)。

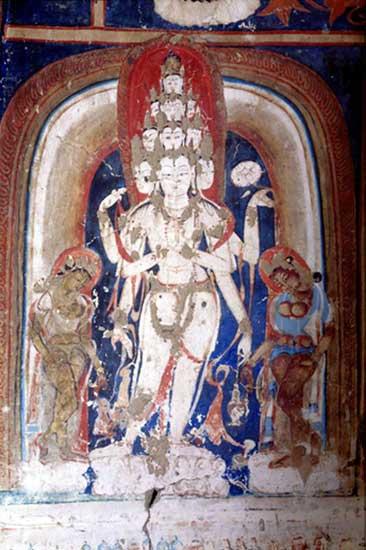

托林寺壁画—宗同昌摄

讲到具体的拍摄情景,宗老说:“因为当时都是靠胶片来拍,技术要非常专业,感光必须很准确,拍摄的时候,平常积累的经验很重要。当时胶卷也是很昂贵的,必须用很少量的胶卷将更多的内容拍下来,有时候就不敢同样一个场面拍好几张了,最好是一张就把它拍好。”

心怀使命,沉迷古格

当记者问他:“第一次到古格时,什么感觉?”他没有直接回答,而是反问:“敦煌,全世界人都知道,那你知道最早保护敦煌的人是谁?”记者摇头,他微笑着略显自豪地说:“不是考古的,不是文物保护的,也不是搞人类学的,我不说是搞美术的,通俗点说就是画画的!”

接着,他如数家珍般告诉记者,“张大千、常书鸿、史岩是国内最早研究敦煌的人,我有机会与常书鸿、史岩接触,在敦煌研究院也有很多朋友。所以,当我第一眼看到古格壁画的时候,就知道古格意味着什么,知道我该做什么了。”

谈及古格,宗老的话匣子一下子就打开了。宗老围绕古格的文化、历史、地理等方面,详细介绍了古格,是名副其实的“古格通”。用他的话说:“一种精神的力量支持我去靠近、研究古格。”当记者追问他这种“精神”指什么时,他说:“精神嘛,只可意会不可言传呀。”

宗老说:“因为古格文明太吸引人了,所以特想了解这块土地上的各种信息。比如,古格遗址的‘擦擦’种类繁多,而汉地从唐到宋、元、明也都有,那么藏区与汉地是怎样的传播关系都需要研究。模具由何种材质制成也困扰我们多年。后来,我们终于在一片废墟上踢出了一个‘擦擦’的陶制模具,才证明当时大量的‘擦擦’是用陶范制造的。阿里地区,人烟稀少,并不说明古代人口也少,我们的考古队走遍阿里七县的象泉、马泉、狮泉、孔雀四大河流域,多次在河谷的二级台地发现石器时代遗址,考察过列石文化,收集过打磨石器,也见过阶梯状金字塔形建筑。有几处应属重大考古发现,这对研究阿里的历史和古象雄文化很有意义。”

“古格完全可以与敦煌媲美!”宗老欣慰中略感遗憾:“到现在,大家都还有一个误解,认为敦煌在中国作为壁画类洞窟是最重要的;实际上,它洞窟的数量和壁画的面积是超过古格的,可是从历史的价值、宗教上的意义看,它应该排在古格的后面。”宗老注意到记者的疑惑,进一步解释说:“因为古格是佛教文化圣地,曾雄踞在阿里700年,曾是西藏的宗教、政治、文化中心。”

“因为我从小画画,有美术基础,同时对汉文化有深刻的了解,看到比较重要的内容和题材,或者艺术价值比较高的部位会拍特写。”因为汉藏文化之间的关系一直受到关注,宗老在拍摄过程中也细心留意着其中的蛛丝马迹。他说:“古格壁画中有众多汉文化因素,比如古格壁画中也有三足鸟、玉兔捣药等图案。”他用镜头将这些细节一一记录下来。

托林寺壁画局部—宗同昌摄

对于古格文明,宗老有自己的见解。他说:“古格应该是敦煌之后的又一个宝库。古格文明应是汇聚式的,南有印度文明、东有中原文明、西有希腊或基督教文明、北有伊斯兰文明。比如札达的托林寺就有古希腊式的廊柱,而故宫的雨花阁又是模仿的托林寺色康——那可是仁青桑布(大译经师)的经堂。古格壁画完全不拘于藏传佛教风格,更开放,更自由活泼。”

“古格风格的寺院,现在在拉达克地区还有。我的一个美国朋友托玛斯去过,在那里的一个寺庙有一段题记深深感动了我——为了来自远方疲惫的人们,为了一切生灵和一切被亲人遗弃的痛苦的承受者,而修建这座美好的寺庙。”说这段话时,宗老的眼神变得深邃,目光透过咖啡厅的玻璃窗,望向往来的行人,若有所思……

敦煌学的研究已经100多年了,但是古格的研究才刚刚起步,从宗老的言谈中,记者明显感觉到这位沉迷古格的艺术家深深的历史使命感。他说:“我们的考古意识开始的比较晚,我明显感觉到一种紧迫感。”

“古格遗址条件很差,殿堂的天花图案要按顺序拍(拍完的图片要复原),有时候正好赶上雨季,殿堂内灌进雨水,有些地方就要躺在泥浆里拍摄。对焦的时候躺在地上(当时没有自动对焦相机)。”对于拍摄中遇到的困难艰辛,宗老不愿过多描述。在他的眼里,为了古格,牺牲再多都值得。

这次考察工作取得了可喜的成果,文物出版社出版了发掘报告——《古格故城》,这份报告是继卡诺遗址发掘报告之后的西藏第二份发掘报告。《古格故城》中的图像均出自宗老的镜头。这份珍贵报告的面世,在考古界所引起的震动和赞誉自不用说,连江泽民总书记访美时,都随身携带了十套,作为国礼郑重地赠送给大洋彼岸的国家。

二十多年来,宗老八入阿里,用自己的镜头拍摄下古格的一幅幅壁画、一处处遗址、一尊尊佛像……他渴望用镜头记录古格的全貌、传递古格的魅力,古格俨然成为摄影家宗同昌的“第二故乡”。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号