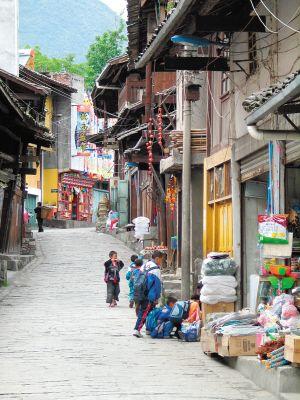

磨西老街

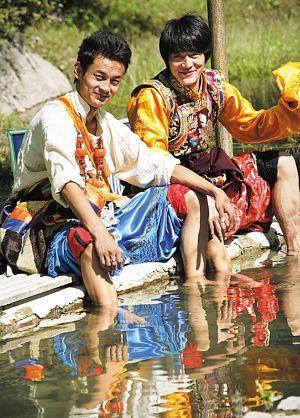

康巴汉子

如今的神州大地,公路四通八达遍布全国,却唯有这一条公路被《中国国家地理》誉为中国的景观大道。它以风景优美、路途艰险而著称于世,成为中外探险家、摄影师、自驾游及背包客心神向往之途。它就是弥漫着神秘色彩的川藏线。

奇美奇险川藏线

初夏5月,来自北京、天津、上海、南京、西安、沈阳等地的二十多名记者,齐聚成都,亲身感受川藏线。 川藏线是川藏公路的简称。它始于四川成都,经雅安、康定,在新都桥分为南北两线,南线在邦达与北线会合,再经巴宿、林芝到拉萨。南线沿途多为人口相对密集地区,高山峡谷,风景更为秀丽,但有些地段山体较为疏松,易发生泥石流和塌方,正所谓奇美与奇险并存。

清晨6:00,我们就从成都出发,奔向雅安,汽车由川西平原向盆原低丘地区行进。高速公路让我们丝毫也没“蜀道之难”的感觉。沿途满眼翠绿,农舍星罗棋布,偶见一两个农夫伴着水牛在田间不紧不慢地劳作。成都人的闲适,似乎在乡村也能得到某种印证。

雅安是个美丽的地方,雅而安宁。雅安之奇,是它独特的地理气候条件,刚才还阳光照耀,一片云彩飘过来,便大雨倾盆或阴雨绵绵。所以,雅安又称“雨城”,全国或全省的天气预报,在这儿,不灵。

出雅安继续前行,便进入川西高原,它是青藏高原东南低缘,崇山峻岭怀抱着诸多大江大河,比如大渡河、雅砻江、金沙江及其支流,川藏线就逶迤穿行在这山水之间。

仿佛走进一幅古典的中国山水画,又仿佛在现代影城看3D风景大片,忽而,你与江河并行,波涛汹涌,震耳欲聋,浪花就冲着你扑来;忽而,你依偎着高山的胸怀,身边就是茂盛的原始森林、原始次生林和人工林;忽而,你盘旋在山顶,脚下就是万丈深渊,河水似一条线,汽车如火柴盒一般,忽然感觉眼前雾气腾腾,看看对面的山顶云雾翻腾,方感知自己此时正在云里雾里,恰如仙境……

原始森林里的丹巴美女

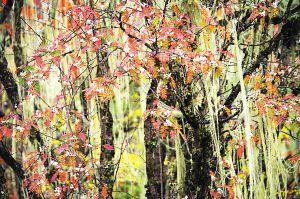

红叶、“树胡子”

汽车突然停在半山腰,原来,前面发生了塌方,工程队正在奋力排险。转眼间,汽车就排起了长龙,不见首尾。没想到在大山丛中也塞车!老记们有些焦急,司机张师傅说,这是常有的事,少说也要等四五个小时。这个老张不简单,汶川地震,他家的房子被震毁,他为抢险车队带路,没日没夜,整整3个月没回家。玉树地震,又一个多月没回家。因为常年在川藏线上跑,他老马识途。果然,从午后时分一直等到夜色苍茫,老张说,假如地震,我们没的跑!好家伙,他一句看似玩笑的话,却把众人吓得毛骨悚然!可不是呗,一边是高山,一边是深渊,这里的山体疏松,属于“槽沟状地质破碎路段”,极易塌方、滑坡或泥石流。去年夏天,有3辆自驾游的车子被泥石流掩埋,其中有两对新婚夫妇。听着,真让人害怕啊……

所幸,直至夜半子时,路通车行,并未地震,也没再遇塌方,却也亲身感受了这川藏线的奇美与奇险。

一曲战歌“二郎山”

从雅安出发,路边一组大型雕塑格外引人注目:由牦牛、马匹、货物、客商组成的队伍,艰难跋涉在茶马古道上。川藏公路基本是沿着茶马古道修建的。在此之前的千百年间,连接祖国西南各民族经济、文化交往的就是这条逶迤在横断山区和西藏高原崇山峻岭之间的,世界上地势最高、路况最为险峻的交通驿道——茶马古道。那时,从四川雅安到西藏拉萨间两千多公里的距离,靠牦牛运输,一年只能往返一次,骑马旅行也需要半年多的时间。1950年4月,川藏公路开始建设,筑路大军历尽艰辛,终于在1954年12月25日建成通车,它与同时开通的“青藏公路”一起,被誉为“人类开创史之壮举”。在今天的二郎山隧道入口处,一座纪念碑上镌刻着一首不朽的战歌——《歌唱二郎山》。

二郎山海拔3500米,素有“川藏公路第一险”之称。当年,修建川藏公路的是解放军第18军,二郎山是其中最难啃的“硬骨头”。战士们穿着单薄的棉衣,身上捆绑着绳子吊在半山腰,一个人扶着錾子,一个人挥着铁锤,没有任何机械设备,就是凭着简单工具和钢铁意志,硬是在二郎山上修成盘山公路!4963名战士为筑路献出了他们宝贵的青春生命。一曲《歌唱二郎山》为他们树立了无形的历史丰碑:

“二呀二郎山,高呀么高万丈。古树荒草遍山野,巨石满山岗;羊肠小道难行走,康藏交通被它挡那个被它挡。

“二呀二郎山,哪怕你高万丈。解放军,铁打的汉,下决心坚如钢,要把那公路修到西藏。不怕那风来吹,不怕那雪花飘,起早睡晚忍饥饿,个个情绪高,开山挑土架桥梁,筑路英雄立功劳。”

1951年夏天,西南军区战斗文工团在副政委魏风的率领下,到二郎山一带慰问筑路部队。他们被指战员们的英雄气概和顽强意志所深深感动,词作者洛水满怀豪情写出了《歌唱二郎山》,男高音歌唱演员孙蘸白,只用一个晚上的时间练习,第二天便登台演出,他深情的演唱赢得了筑路官兵们经久不息的掌声和欢呼声。在官兵们的一再要求下,他一连唱了3遍才走下舞台。战士们把他团团围住,纷纷索要歌谱……从此,川藏线的筑路工地上到处传唱着《歌唱二郎山》激昂的旋律。1952年,《歌唱二郎山》荣获全军文艺创作一等奖,并且迅速传遍全国,成为火红年代里鼓舞全国建设者的一首战歌。

二郎山通了公路,但翻山越岭危险多多。早在六七十年代,有关部门就提出了兴建二郎山隧道的方案。1996年二郎山隧道在东西两端正式开工,2001年1月11日,二郎山隧道工程全面建成通车。隧道海拔2200米、最大埋深748米、主洞长4176米。如今人们不再担心翻山越岭的危险了,5分钟就能穿过川藏线上的第一高山。也许,我们对这条隧道所带来的便利习以为常,但是,敬仰隧道前的纪念碑,吟唱《歌唱二郎山》,想一想山上已近废弃的盘山路,便深知这一切来之不易,永远不要忘记那一段艰难的岁月和永恒的奋斗精神。

康定情歌浪漫地

在中国可能有些人不知道康定,却极少有不知道《康定情歌》、不会唱《康定情歌》的人。一座跑马山,名扬五洲四海;一曲情歌唱醉了天下人。这就是令人神往的浪漫之地——康定。来到康定,就不能不去跑马山和康定情歌风景区。

康定是甘孜藏族自治州首府。放眼望去,从房屋建筑到街景、服饰等等,满眼都是藏族风情。这是一个以藏民族为主的藏、汉、羌、回、彝等多民族杂居的地方,藏族约占总人口的70%。

康定藏语叫“打折诸”,意为三山相峙,两水交汇的地方。康定又称打箭炉,传说三国蜀汉时期诸葛亮南征孟获,派遣大将郭达在此造箭。城内炉火熊熊,郭达昼夜造箭3000支,然后,乘仙羊而去。后人为纪念郭达造箭有功,把康定城东北一座大山取名郭达山。清代咸丰年间还在郭达山下建有郭达将军庙。经后人考证,诸葛亮远征孟获,纯属南征,不是西进,派郭达造箭纯属虚构。然而,尽管打曲河与折多河每天从身边流过,康巴人津津乐道的还是“打箭炉”的传说,其浪漫情怀,可略见一斑。

登上跑马山,恰逢晴日蓝天,但见几朵白云悠悠然飘将过来,引得众人情不自禁唱起“跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云哟,”轻歌曼舞,激情荡漾……

跑马山位于康定城东南,藏名“拉姆则”,意为仙子山。跑马山腰台地,藏名“登托”,意为平坦的垫子。自清代以来,每年农历五月十三日在“登托”山坪祭祀山神并举行赛马会。久之,康定人就叫这地方跑马山了。

康巴人能歌善舞,天生浪漫。据说,康巴孩子,能走路即会跳舞;能说话即会唱歌。康巴汉子与丹巴美女名闻天下。扎西、朗刚、尼玛,是3个20多岁的年轻人,他们唱的藏族歌曲,激扬纯正,令人拍手叫绝,尤其令人惊叹的是,他们并没有接受过专业的音乐训练,是绝对的“原声态”。

这里美景连连,处处浪漫,亘古就是天设地造的天然公园,沿着千瀑峡漫步,清澈洁白的泉水及飞瀑唱着歌伴你一路而行,闪烁其间的杜鹃花色彩斑斓,原始森林古树参天,树干和树枝上挂满了“树胡子”,这是一种特殊的植物菌类,对生存环境要求极高,被誉为“空气质量监测仪”。据说,九寨沟在开放之前也有许多“树胡子”,如今已经比较罕见了。

这里的野人海更是尽显原始风貌。藏语木格措意为野人海,就是有野人出没的海子。这座海拔3780米的高山湖泊,水域面积4平方公里,水深70米,群山环抱,森林茂密,粗野狂放。踏上湖边的湿地则让人感受到温馨的柔情,脚下的草甸子像是一块又一块多彩的海绵,踩上去便浸出纯净的水来,抬起脚它又恢复原态,极富弹性。草甸子上布满翠绿翠绿的苔藓,长满我们从未见过,也叫不出名字的各种野草、野花。花开烂漫,红的如火,黄的似金,紫的能让人陶醉……不由得发出心中的赞叹:哎哟,这世间竟还有如此可爱的小精灵!赶忙取出相机拍个不停。

国画大师张大千曾到木格措写生绘画,并创作了国画名作《木格夕照》。

贡嘎山与大冰川

贡嘎山是大雪山的主峰,海拔7556米,在它周围有海拔6000米以上的山峰45座。红军长征途中曾翻越夹金山,毛泽东的诗句为大雪山扬名。贡嘎山是世界上海洋性冰川最早发育地区之一,在长期冰川作用下,贡嘎山发育为金字塔状大角峰,冰雪崩极其频繁,其攀登难度远甚于珠峰,因此得到“山中之王”的美誉,成为中外登山探险家神往的圣地。贡嘎山被日本人视为自己的“父亲山”(富士山被视为“母亲山”)。由于巨大的攀登难度,贡嘎山的登顶死亡率极高。其中,最为世界所知的是,1982年,日本登山队松田宏也在距贡嘎山顶峰50米处遭遇雪崩,他在坚持19天后,被海螺沟彝族群众发现,成功得救而奇迹般生还。松田宏也曾到海螺沟谢恩,特意从日本带来一些电饭煲以解当地民众煮饭之难(因高海拔而夹生),没想到彝族人家早就用上了电饭煲,而且,还看上了彩色电视,他为中国人生活水平的提高大为惊讶。

到贡嘎山感受大冰川,海螺沟是最佳位置,而且,相对比较安全。天空下着蒙蒙细雨,我们身穿简易雨衣,历尽艰难,终于站在了一号大冰川之上!只见巨大的冰川由贡嘎主峰蜿蜒而下,绵延14公里,其末端深入到绿色的大森林之内。如此蔚为壮观令人惊讶,赞叹大自然竟有这般神奇的造化!

由于造山运动及地震等诸多因素的影响,海螺沟冰川表面覆盖着一层薄薄的山灰,还有众多巨若楼房,小如枣、豆的滚石。所以,它不是洁白的,而是灰蒙蒙的冰川。可是,当你俯身抠下一块冰,它在你手上迅速融化,即刻呈现出如水晶般晶莹剔透的本质。

更让人不解的,站在冰川之上,身着单衣的我们丝毫也没有“冰上不胜寒”的感觉。原来,这正是海洋性冰川的特点之一,在夏天身穿薄衣也不觉寒冷。

贡嘎山远离大海,怎么是“海洋性冰川”呢?

专家解释说,海洋性冰川又称温性季风性冰川,与之相对应的则是“大陆性冰川”。海洋性冰川受海洋性季风气候影响,因此带来大量雨雪,冰川累积和消融的速度快,收入多,支出也多,其冰川运动频繁,由此多引发自然灾害。海洋性冰川的主要标志是冰川恒温层的温度接近零摄氏度或压力熔点。这类冰川的冰温较高,所以又称为“温性”冰川,其冰舌往往能伸延到海拔较低的森林带内。欧洲的阿尔卑斯山、我国西藏东南部与横断山系的贡嘎冰川等,均属于这种类型。

据说,海螺沟冰川上还有冰蚯蚓、雪蚤、雪藻、苔藓等生物存在。只是因为时间仓促,我们一时未能找到,也算是留下了一个遗憾。

不能不说磨西镇

离海螺沟入口处不远,就是磨西古镇。沿着青石板铺就的古老街巷前行,穿过鳞次栉比的清代木屋老宅,便见到了那一座法国传教士修建的哥特式天主教堂。因为当年红军长征途经磨西,毛泽东在神甫楼住宿一晚并召开著名的磨西会议,使磨西成为中国革命史上的红色小镇。

1935年5月,毛泽东同志率领红一方面军到达磨西。5月29日,毛泽东在磨西教堂的神甫楼里召集朱德、周恩来、王稼祥、张闻天、秦邦宪、陈云、邓小平等开会,具体部署了夺取泸定桥的方案和研究北上抗日的方针,史称“磨西会议”。当年,蒋介石的如意算盘是将红军围堵在大渡河畔,让毛泽东做第二个石达开。会上,毛泽东力排众议,做出夺取泸定桥的决策……

我们是在晚上到达泸定桥的。如今的泸定桥,已经身处繁华的泸定县城之内,灯火通明,游人如织,更让人不能忘怀75年前发生在这里的那一场决定红军乃至中国革命前途与命运的浴血奋战。国民党军队占据着大渡河及泸定桥天险,可谓一夫当关,万夫莫开。可是,他们为什么在18勇士和红军战士的奋战下溃败了呢?有人说胜之必然,有人说败之偶然,但是,有一个细节是不能忽视的,当红军战士以命相拼的时候,国民党的军官正抱着姨太太做美梦呢,如此腐败,焉能不败?

红色小镇磨西和泸定桥,被完整地保存着,虽经历史沧桑,也依然不失为一本珍贵的历史教科书,让我们得到有益的启迪与顿悟。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号