也许只有在这么美丽这么宁静的地方,当你被感动震撼之后,你却不知道你的心早已被她带走,只在黑夜里给你留下一抹回忆……

客车载着我们沿着雅鲁藏布江的支流拉萨河蜿蜒前行,很快我就要离开拉萨了,从车窗向远处望去,雄伟的布达拉宫的金顶高耸云天,显得格外庄重耀眼,犹如沉默的巨人在最后展示它的辉煌。我们的车沿拉萨河谷东行,将翻越海拔5000多米的米拉山,经工布江达到达林芝地区所在地八一镇,行程约400公里。

穿流不息的拉萨河出现在车的左侧,我们所看到的拉萨河是雅鲁藏布江的支流,江水时缓时急,江面时宽时窄,弯弯曲曲地依山而去。而两边的山,也由一览无遗而渐渐盛装起来。山上的灌木从山脚向山顶逐渐地稀疏,但红、绿、黄相间,格外地夺目。山下的草地上,开满了不知名的蓝色小花,像无数的小星星。

天依旧阴阴的,云层很低,在山谷里飘来飘去。早晨空气格外地清新滋润,弥漫着湿湿的野花的芬芳。一只苍鹰在天空中高高地盘旋。我望着窗外,远山云雾缭绕,细雨霏霏。浓浓的晨雾掩去了四周群山的大部,油油的青稞经过一夜的雨水,洗的格外青绿,路边的村舍在晨雾中时隐时现。半山上牛羊成群,黑一片,白一片,悠闲地在草地漫步,但却始终看不到放牧的人。在这里,最引人注目的是那些身上涂有红色颜料的羊。据说,这是放生羊,任何人都不能屠宰它们——它们是献给神的。

透过车窗望去,广阔的原野上人烟稀少,偶有一顶帐篷或一间茅草屋映入眼帘。只有在远处,红黄蓝白绿的经幡在山上、树上、水边,呼呼啦啦地舞动着,神秘而虔诚,让人觉得似有天神在头顶。

车出达孜后,沿拉萨河东行近60公里抵达巴桥,巴桥镇并不大,一边挨着公路,一边依着滔滔的拉萨河,滩地上一片楼房。小镇居民不多,但停在路边的各种货车却不少。这里的男子头上多缠有红色结,当地人称之为“英雄结”,他们是康巴汉子。车离开了巴桥镇,又开了约半小时,便开始爬米拉山。从车窗望出,米拉山一片淡绿,只露出少许淡黄,除此之外尽是些圆溜溜的山石。公路盘旋而上,似乎没有尽头,一路上格外地冷,像无数看不见的细针扎得人难受,耳朵也一阵阵地疼。

下车停留的间歇,一朵乌云骤然飘至,接着就下起了雨,并且夹杂着细小如珍珠米粒大小的雪粒,打在脸上隐隐作痛。此时我略微有些高山反应,呼吸短促,脑袋发晕,好像地上有什么东西诱惑我想往下蹲。但蹲下去仍旧是头晕、唇紫、气短,赶快又回到车上。

近中午时,开始下起雨来,再往上走,雨点完全变成了雪花,车开得很慢很慢。车内的海拔高度表上,已从3700米上升到4000米,很快又过了5000米。气温也降到了零下。我有些支撑不住了,脑袋昏昏沉沉、迷迷糊糊的,好像困倦已极,这是高原反应。路是一个接一个的大弯,车愈爬愈难,吭哧着如老牛一般,好在一路全是柏油路,才免了雨中泥泞之苦。渐渐地,山风裹着寒冷不断侵蚀着我的肺,我不由地咳嗽起来。那种昏昏欲睡的感觉又出现了,顾不上嘴苦,连着抽烟,以让自己保持清醒。

汽车又爬了约三个多小时,终于喘着粗气上了山顶。此时忽然看见风雪弥漫之中,闪现出一大片五色经幡,知道到山顶了。藏民族有个宗教习惯,要在最高的山顶上挂五色经幡,以表达他们的信仰。有五色经幡的地方即是山顶。只见两座耸立的山峰形成了一个垭口,这是公路的最高点。此时的米拉山口雪飘风大,白茫茫一片。到处牵着绳子,缀着各色经幡、哈达和柏枝,零碎的草地上堆满了玛尼堆。强劲的山风把经幡吹的猎猎响。

山上依然有积雪。站在冰雪皑皑的山口,回望西侧,天空阴云密布,那荒山秃岭,高原雪山,真叫高处不胜寒。翻过山口,雨雪散去,阳光明媚,晴空万里,顿然又见另一番天地,白雪皑皑的峰岭下方,郁郁葱葱,又是望不断的群山,走不尽的草地。

此时心情格外的晴朗,就像窗外的天空一样。忽然间,我们发现在天边升起了一道美丽的彩虹,可一瞬间又消失了,十分的遗憾。

翻过米拉山垭口,车一路风行到底,再出山谷,这里可以看到雅江的支流尼洋河了。

拉萨河在此变成尼洋河了。阳光灿烂,尼洋河从米拉山峡谷中缓缓而出,柔美安详,静静地流淌着,阳光照在水面,青幽幽的。车沿尼洋河一路下行,路开始好走起来,远处的山林泛着金黄的光芒,米拉山巨大的山体映在深蓝的天空中,几许水花在公路下打着漩,几棵奇形怪状的树斜长在岸边。在河畔的山丘上立着一尊尊千姿百态的菩萨。

车继续向下走去,整个河谷变得更加宽畅平缓,河水飞花碎玉,清澈碧绿,突然一块巨石拦河而立,河水从石两侧而过,翻着白色的浪花,又依旧湍急,依旧碧绿,依旧冰冷。

公路两边连绵起伏的山峦,树木稀疏,覆盖在石头上的植被也很浅薄。向阳的山坡上,有一层层窄窄的梯田,梯田里青稞麦已熟了,但还没有收割,而山脚下的大片麦田里,麦梗已摞成了堆。山间,长毛及地的牦牛群正在觅食。随处还可见白线似的一行行在蠕动,那是山羊群,麦田边还有大片的油菜地,黄黄的油菜花正对着雪山绽放着。

尼洋河流着流着就不见了,凝固成一片绿洲。河水化作无数条小溪,湾湾汊汊,没入草滩。车快到八一镇了。秀美的尼羊河在此汇入雅鲁藏布江,然后从八一镇城边流过,河谷四周的山坡上,是保存的很好的原始森林,树木参天;车沿江在山中穿行,下午五六时,太阳仍悬得高高的,晒得人皮肤灼痛。不知什么时候太阳却不见了,天色也开始阴暗下来。傍晚时分,终于到了八一镇。这时朝车窗外望去,看到了壮观的雅鲁藏布江落日。此时汽车正钻出山谷,眼前豁然一片金碧辉煌。西天边仿佛一座金山熔化了。溶溶金水正从天际漫出来,熠熠金辉照亮了半边天。但奇怪的是,始终都没有看到彤红的落日。或许落日早就在雅鲁藏布江里化作了纯金的殿堂。此时终于彻底领会到了藏族同胞喜欢说的“金太阳”,原来日出、日落都是金色的。雅鲁藏布江的落日就像布达拉宫的金顶,的确是金色的。

第二天一早,天空出奇的蓝。车出八一镇,行驶70公里,开始翻越色季拉山。盘山公路蜿蜒伸展在山间,车吃力地向上爬着,似乎永无尽头。不一会儿,进入了一片密林之中,这里满山都是松树和杉树,树下还生长着许多不知名的灌木。

单是看这些参天的大树,从粗壮的树干就可以知道它年份的久远,我们已进入原始森林了。一路上除了我们的车,再也见不到其它车辆。时而听到鸟儿啾啾鸣唱,从车窗望出去,光线丝丝缕缕透过树林,地上光影斑驳,车碾着路上树叶沙沙作响,静谧的感觉让人心驰神往。

车继续向上走,此时好像也得了高原反映,一路上喘个不停,每遇上坡就要停下来休息。穿行在密林之间,左顾右盼地欣赏着如斯美景,车又开了两个多小时,到了半山腰,转出密林,眼前豁然开朗,放眼望去,天空瓦蓝瓦蓝的,山顶上飘着几朵白云,如棉絮一样千奇百态。一条山路,沿雪线而去,就像是一条登天之路。我们的车就行驶在这条路上,难怪这么难呢!抬头望去,山顶上,隐约还有一栋房子,那是空军雷达站,据说是中国最高的雷达站。

车终于到达了雪线,雪线清晰地分开了两个世界,雪线下,草丰林茂,郁郁葱葱,春光无限;而雪线以上,就只有白雪茫茫了。突然,透过车窗望去,看到此时的南迦巴瓦主峰就耸立在远处天边云端,在正午的阳光下闪着银色的光芒,山顶云雾缭绕,山峰忽隐忽现,略低一点的加拉白垒峰这时也破云而出,与之对峙。一片云飘过来了,二山又立时遁去;南迦巴瓦是西藏境内的第七座高山。终年白雪皑皑,像巨大的冰山屏障隔开了天与地。既神秘又圣洁。当地人说,能看到南迦巴瓦的人都是有福之人。我们都在暗自思忖,自己是否真的是有福之人。当我们停下车向她屏息膜拜时,司机告诉我们,人们很少能看到她的真实面容。

正在这时,笼罩着她头顶上的那层神秘的面纱又缓缓地散去了,露出了巍峨的峰顶,云层里的阳光温柔地倾泻在她的身上,不断迸发的雪崩象一朵朵绽放的雪莲。此时置身于此,令人倍感心胸舒展,心旷神怡。

约下午4点,车开始下山,山渐远,路渐宽。大片草地,牧群又出现在远处。夕阳西下,再回首,遥望远方的南迦巴瓦雪峰,此时傲然矗立在落日金色的余辉中,格外地耀眼。心中立时升起无限的赞美之情。

车过鲁朗林海,夕阳映红了天隅。车下到谷底,继续沿着崎岖的山路前行,开始穿越林海。我们沿溯帕隆藏布江而上,森林越走越密,峡谷越走越深,水流也越来越湍急。实际上,进入鲁朗之后,就已跨入了西藏最大的林区了。有相当长的公路是在原生林带茂密的大树林里通过。远处色季拉山顶的冰雪消融,汇成小溪,从山上流下来,穿过草地,水急而冰凉,反射出天空的颜色,水中呈现斑斓的色彩。车穿行在原始森林里,不时有清澈的山溪漫过路面。

公路的两侧是青山密林,只见自下而上,各种桦树、云衫、高山松组成了高山林海。而路两边的草甸从山脚一直伸到半山腰,如一望无际的绿毯,铺天盖地。山上的灌木丛中密密麻麻地开满杜鹃花,红色、白色、黄色竞相怒放;山脚下平坦宽阔的草甸上,点缀着各种不知名的野花,五彩缤纷。花香伴着湿润的空气沁人肺腑。

此时夕阳西下,浓雾在旷野弥漫。近处的一棵棵绿树,多年集成的青苔,似花似絮,垂挂在树枝上,都在落日的光芒下染成了金黄色。远处的色季拉山脉,林海茫茫。

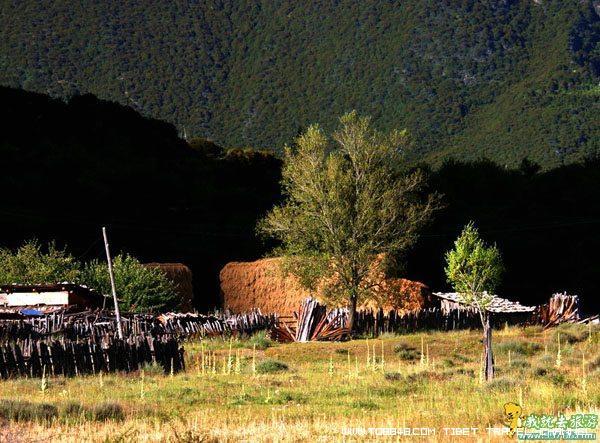

再往前行豁然开朗。眼前的景象让我着迷:在公路的两旁零星地分布着藏族村子。顺着公路走不多久就会远远见到几座木屋,高高低低的木栅栏围着农田,农田里青稞穗儿绿油油的饱满,油菜花黄澄澄的艳丽无比,圆木搭建起来的木屋没有经过任何裁切,此时炊烟缓缓升起,这一切都显得那么自然、那么乡土,没有一丝不协调或者被破坏的痕迹。美好的田园风光,加上远处雪山、森林的衬托,美得眩目。我惊叹大自然的原始之美。

车过了美丽的鲁朗,这以下的路到东久基本是下坡,一路风光很奇特,沿途有很多巨大的高山松,树上垂落着长长的树挂。

天色渐渐黑了,汽车打开了车灯,走在茫茫的原始森林里,古木参天。悬崖绝壁下奔流的是帕隆藏布江,江面时而开阔,敞开豁达的胸襟,把两岸大山远远推开,袒露出宽广壮阔的沙滩,就像一片大平原;时而凝聚成坚强的一束,开山劈岭,披荆斩棘勇往直前。

车灯穿破夜色,照亮了前方的公路,两边黑墟墟的树影直往后倒退。在深沉的暮色中,远远的又可以看见一座不知名的雪山,估计那是加拉白垒雪山。只见此时的加拉白垒雪峰,澄莹碧透,淡淡地悬在远方暗蓝色的天际。

天完全黑了,透过狭小的车窗望出去,对面山上出现了一个明亮的光团,以为那是车灯。我们向它驶去,原来那是月亮。月亮出来了,仿佛触手可及。虽然十五已过,依旧很大很圆。抬头望去,此时我们看到了一幅奇异的景象,月亮升在帕隆藏布江河谷东边的群山顶上,微微有些泛红,和峡谷西边暗淡的加拉白垒雪峰遥遥相对。月光照亮了夜幕中的雪山,也照穿了我们每个人的梦境。加拉白垒的月光,成为终生难忘的记忆。

车出通麦后又向东开了大约100公里,凌晨四点钟,我们达到了波密。

连日劳累,这一觉睡得很好。第二天起床后在大门口看着这森林雪峰环绕的小城。帕隆藏布江从远处缓缓流来,河滩上布满洁白的鹅卵石,在蓝天下分外耀眼;江边是一丛丛齐整的灌木,球状的矮木,错落有致。波密城就建在帕隆藏布江两侧广阔平坦的谷地上。这里纬度偏低,海拔4000米以下,抬头可以看见海拔5000米以上的一座座终年雪山,放眼望去,雪线以上,白雪皑皑;可眼前一片葱绿,鸟语花香,山间的云雾时有时无。虽是乍暖还寒,麦子却早已青翠满山了。空气中泥土的清香,伴着森林中大量释放的负离子,禁不住大吸了一阵如此纯净清新的空气,真想在这里常驻。

这里的桃树少有那种文人心中几乎已成模式的景色,这里所具有的,是真正属于西藏韵味的景象。就像所有的西藏风光与内地风光相比较最显著的差别一样,是大与小的根本区别。就算是一个普通的中景,画面中只有一棵桃树,但是远方高耸入云的雪峰就一定会让人产生博大的感觉。在这里,桃树岂只是大而且还多,这样的桃树在田间、屋后、路边,随处都能见到三三两两端立着,而在山坡上却常常是满山遍野,忽拉拉总有成千上万的感觉。走出村子,放眼望去,桃树在山坡上继续延伸,一棵树冠就是一个花团,形成花的立体海洋,而与桃花相称的,除了蓝天白云,当然还有内地根本不可能见到的冰峰、雪峰。

早上从波密出发前往邦达,滇藏线上的风光越发的美丽起来。公路是沿着帕隆藏布江一路向上延伸的,帕隆藏布江水的蔚蓝色无时无刻不让人感到欣慰。看见了那远远流向异国的怒江,很快来到了然乌的三岔路口。 我们下车欣赏然乌湖的雪山美景,站在山顶上望过去,然乌湖,呈半圆形、碧绿如玉,在山间忽隐忽现,薄雾弥漫,给人一种神秘莫测的感觉。快到然乌湖时,汽车向西急转,地形突然开阔,呈现于眼前的是一片在群山绿影环抱之中的宽阔水面,远处的青山云里雾里,积雪皑皑,倒映在蓝色的湖面上,微风起时,波光粼粼,这种雪景也只有在藏东南的湖泊边才看得到。

我们进入一片树林之中。顺着便道绕湖而行,环顾四周,翠绿的群山环抱着碧波荡漾的水面,水面上漂泊着几支木筏,渔人在张网捕鱼;湖畔广袤的草滩上放牧着成群牛羊,湖边长着一排临风的弱柳,白色的沙石,或沿岸成滩,或从浅水处露出,构成碧波中一枚弯月。眺望湖的另一边,绿树葱葱,雪山、湖泊、森林、草坪,点缀着零星的藏房。在湖边离公路很近处有一个半岛伸入水中,由于地处林区,当地的居民都用木材建造房屋,连屋顶都是用木板拼成的,在阳光下黑亮的木屋顶反射着光线,靠水边的空地上,青稞秆一串串搭在高高的木架上,很具当地特色;放眼望去,远方的雪山依然寒气逼人,生命禁绝,可近前的湖边却是繁花似锦,充满生机,两者形成了鲜明的对照。这空灵恬淡的美景,让人无法用文字来形容。我想只有上帝的神来之笔才能绘就。

通往天堂的路总是充满艰难险阻,而又洋溢着兴奋快乐。记得有一位去过西藏的游客说,从来都没有这么激动过,不吃饭不睡觉都可以,只需要尽情地欣赏那美景。对于在滇藏线上延绵数百公里那些绝美的风景来说,我们只是个匆匆过客而已。回想这一次为时15天的滇藏路之行,忽然觉得自己很幸运,昨日的艰难,都变得值了。又一次感悟到,幸运来自艰辛与执着。所有美好的一切,总在不易到、不易得之处……(有删节)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号