“不敬青稞酒呀,不打酥油茶呀,也不献哈达……”这首六、七十年代唱遍中国大地的歌曲,把藏族最具特色的两种日常生活饮品介绍给了世人。好多人从这首歌了解西藏,了解这里的人们。从某种程度来说,青稞酒和酥油茶成了藏族的代名词。

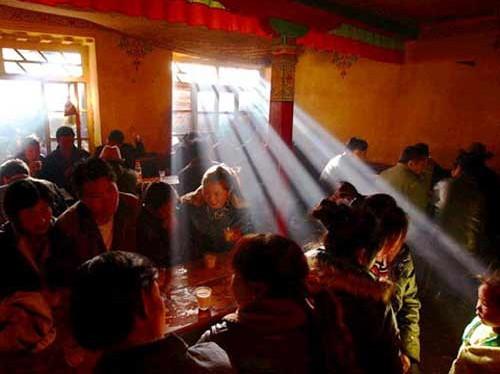

然而,带着领略高原风光和这里人们生活习俗心情的远方客人,如果不走进藏人的家而在街上漫游的话,就会看到在写有“某某甜茶馆”的门口,自行车和摩托车满地排放。走进里头一看,满是黑呼呼的人,坐无虚席。有些房屋小的茶馆,门口摆放的凳子上也有人坐着喝甜茶。看到这么多人在一天任何时候都在喝甜茶的情景时,你心中也许会闪念这么个问题,是不是甜茶也是藏族的主要饮品之一?的确是这样。

甜茶不像酥油茶和青稞酒那样,“发明专利”属于藏人,它是一种外来的饮品,但藏族人把它早已容纳为自己的生活中,使之成为日常生活必不可少的饮品。据说过去甜茶在西藏没有像现在这样的广泛普及,更没有成为如今这样大众化的商业性饮品。它有它的深入、发展和普及的过程,下面介绍笔者所知道的甜茶的历史及现状。

甜茶在西藏的过去

悠悠甜茶时光

据说英国人入侵西藏时,喝甜茶的习惯留在了西藏。也有说是受印度和尼泊尔的影响,因为那两个国家是甜茶的故乡。在那里喝甜茶很普及,几乎每个家庭里每天都要喝甜茶。家里来了客人,首先用甜茶来款待,街上也有很多卖甜茶的茶馆。

领略过异国生活习俗的人说,西藏的甜茶和那边的甜茶味道不太一样,浓淡也大有区别。不管怎么不一样,甜茶的茶叶都是一样的,做甜茶的茶叶叫红茶,甜茶必须用红茶来做,不能以其它茶叶代替。西藏不产红茶,过去都是从印度和尼泊尔带进来的,那两个国家出好几个品种的红茶。过去随着贸易的交往和商贾的往来,甜茶就走进了西藏高原。与印度毗邻的亚东和江孜镇中喝甜茶也很普遍,做法和饮用都很像印度和尼泊尔的习惯。

据七、八十岁的老人说,他们小时候,在拉萨有甜茶馆。按这么推测,甜茶馆传入西藏大约有百年以上的历史。过去在拉萨和日喀则这两个大城镇有少数的经营甜茶的茶馆。本世纪四十年代,拉萨有“波康琼”、“雅真仁”,“穆江夏”等最有名的甜茶馆。当时不兴挂茶馆牌名的习惯,以上这类茶馆馆名或以人名,或以家名来命名。“穆江夏”是最活跃的一家茶馆,它是由一个叫穆江夏的汉裔人经营的。主要经营甜茶,也卖烧饼等零食。这家茶馆的茶客有商贩、市民等,有身份的高贵人士一般不光顾。

这里常有乞丐来卖艺要钱,有爱热闹的茶客成天聚集在一起唱歌跳舞取乐。也有烟花女子到这儿来找顾客,这里常出没的一个很有名的美娼叫做奴增萨珍。当时从这家茶馆里飞出这么一首流行歌曲唱道:“甜茶馆穆江夏里,有俏丽奴增萨珍,请你莫要伤心哟,马上到你身边来”。这家茶馆里还有人在玩“格尔让”等娱乐用具,很是热闹。

过去走进甜茶馆的人很少,去甜茶馆的人被看作是不规矩的人,会受到另眼看待。除了少数娼妓外,其他女人是绝对不登茶馆的门槛。那时在外面吃饭和喝茶的被看作是没有家底的人。以前很时尚说这么一个民谚:“喝甜茶的说明家无酥油,吃烧饼的说明家无糌粑”,所以讲面子的人,很忌讳在外面吃喝。

过去,甜茶在一般市民家庭中是偶尔做着喝。当时所用的奶是自己养的牛挤出来的,或从专门养牛售奶的人家中买来,或用印度出产的罐装牛乳做的。在大贵族家庭中,喝甜茶是很时兴的,这些家庭中天天都喝甜茶。在喝的时间和份量上也很有讲究,喝茶时间在午后,只喝两、三小杯,佐之印度出产的高级饼干或自家做的饼干。过去结婚等大筵席也必给宾客敬甜茶,时间也是在午后和晚饭之间,仅供两三杯,佐之零食和饼干等。

爱起绰号的人和茶馆

说起绰号,藏族人是起绰号的能手,并且起得贴切得当。

过去到有几千喇嘛人数的寺院去找人时,如果你直呼喇嘛的名字和康村,就很难找到所要找的人。只要你说起他的绰号,就能马上找到那个人。起的绰号和那个人的形象或行动特征非常贴切,让人听起来发笑。而且,在几千个喇嘛的寺院中绰号绝不重复。

文革以前,拉萨的茶馆都是私人经营的。文革期间,与各个行业一样,甜茶馆也是以公社或合作社的形式存在。当时的茶馆名有“向阳”、“跃进”,“愚公”、“光明”等等,带有鲜明的时代特色。不管是当时的还是现在的茶馆,爱起幽默绰号的藏族人很少呼起它的真正馆名,总是以这个茶馆的明显特征来起一个可笑的名字。

八廓街上的一家茶馆

有一家茶馆叫“漏底茶馆”。那茶馆卖茶兼卖肉包子,开张的那天,卖的肉包子都是漏底的,从此人们管这家茶馆叫“漏底茶馆”。还有一家茶馆叫“华丽鼻涕”。那茶馆修有两层房子,画梁花柱、壁画艳丽,装修得非常美观。可这茶馆的甜茶淡得象鼻涕一样,与华丽的房子很不相称,故人们管它叫“华丽鼻涕”。

在合作化时期,有一家茶馆的工作人员大都是上了年纪的老妇人,人们叫它“模茶馆”(老太婆茶馆)。

过去在晚上很少有营业的饭馆,可有一家茶馆在夜晚营业,人们就叫它“猫头鹰茶馆”。还有一家茶馆,去喝茶、吃饭的人大部分是乡下的人,人们管它叫“驴夫茶馆”。有一家两层楼茶馆,房子修得方方正正,在周围环境的衬托下很象是立起的小箱子,人们管它叫“小箱子茶馆”,除了类似的名子外,还以茶馆的地理特征和经营者的人名来起名。比如“羊圈茶馆”、“鲁布茶馆”、“拉布让茶馆”、“坡上茶馆”、“稳堆西卡茶馆”等等。凡是茶馆,都有它茶客自行起的名字。

娱乐用品与甜茶馆

“格尔让”是一种手指弹击的象克郎球的娱乐用具。爱玩的藏族人以宽宏的胸臆早已把它从印度引进过来,容为自己生活中的娱乐用品。甜茶和“格尔让”都是外来的东西,这一饮一玩,似乎无相关的玩意在西藏得到了默契的合作。每遇婚礼、乔迁之喜、过林卡等欢聚的日子,惬意的人们总是一边喝甜茶,一边弹击“格尔让”,玩得非常开心。

过去,拉萨的有些茶馆里有打“格尔让”的人,但数量不多。文革期间把所有的娱乐游戏都取缔了,拉萨的甜茶馆来客都是纯粹的喝茶人。改革开放以来,随着商品经济浪潮的拍击,各种娱乐用品在西藏的甜茶馆活跃起来,先后占领了市场。当然这些娱乐用品都是茶馆主人招徕茶客所使用的。

七、八年前,每座茶馆里面都是用音响较好的音箱来放电影插曲和流行歌曲,让茶客享受音乐的同时多喝茶。“格尔让”以其战术多样变化,技术性高,可观性强的特点普遍落入了茶馆。鼎盛时期在大的茶馆里摆上十几台,除了玩耍人外,其它茶客围观着打得最精彩的那些对手,有的出谋划策,有的高声呐喊,好不热闹。

以后,茶馆里又出现了象棋、扑克牌。当时茶馆主人以定时出租这些用具来收取租金。后来茶馆日趋增多,又受其它娱乐场所的冲击,茶馆主人就只好免费提供各种玩具,但茶馆里玩这些娱乐用品的人大大减少了,有些不断更新招客设施的茶馆主人把电视和放相机搬进了茶馆。他们播放的节目是武侠片、枪战片和译制的藏语电视节目。

最受欢迎的是藏语电视节目。从农村来城里的老百姓,一走进茶馆和录相室,就会从他们有限的钱中吝啬地掏出一点来支付喝茶和看录相的费用,陶醉在他们喜欢的《西游记》、《聊斋》、《济公》等电视节目中。这样,茶馆主人的收人有所稳定,而最发财的是那些转录贩卖录相带的人。茶馆的花样增多,茶客的层次和爱好也不同,人们选择适应自己的茶馆去喝茶。当然,在茶馆里看播放藏语电视剧的茶客都是乡下人,与其说他们是来喝茶,还不如说是来看藏语节目。一位在茶馆看藏语录相的农村人说:“这里看电视,还能喝上挺便宜的茶,在我们那里看藏语节目要给一罐头青稞或五个鸡蛋,一些小孩子就经常偷家里的鸡蛋和青稞去看藏语录相节目。”

茶馆的装饰

西藏的茶馆大都没有豪华的装饰。一般茶馆招牌就挂在房门顶上,门的顶沿上垂着夏木普。有些茶馆就在门口挂块藏饰门帘,外面的装饰仅此而已。茶馆内,在茶客方便拿到的地方,排放着一堆喝茶用的无花纹玻璃杯。喝茶时必须一人用一杯,藏族人非亲非故的两个人绝不用一个杯子饮用热饮。既便有亲缘关系的人,也很少用一个碗吃喝。

大部分茶馆里,摆放着简便的木制饭桌和板凳,除了这些必用东西外,没有任何美观用具和吸引人的设施。但是,茶客坐得挤挤的,有些茶客较多的大茶馆里总时坐无虚席。后到的茶客,只好从近处柴火堆上搬来木头垫着。他们冬天靠阳面,夏天坐阴面,一年四季,天天都在这样坐着喝茶。我的一位在北京工作的朋友说,在那儿坐久了板凳屁股都痛,有什么好玩的呀。他是不会感受到其中的情调,去茶馆喝茶也象抽烟上瘾一样,一旦上了瘾,就会不由自主地按时去喝茶。难怪有些家庭主妇疑惑地说:“我在家里做起比茶馆的茶好喝多的茶,他还是要去茶馆喝”。他们怎么知道其中的气氛和韵味?由此吸引,老茶客会弃之美味佳肴而去赴简陋的茶馆。

在西藏,人和狗和谐地生存着。过去,在茶馆里,野狗不时地走串于人的脚下,无畏惧地寻找食物,还贪婪地望着正在吃饭的人那嚼动的嘴。茶馆里,还不时地进来要求布施的僧人和要钱的乞丐,他们在你耳旁诵经或唱歌,茶客就从桌上的钱里拿上几角或几元给他们。

说起桌上的钱,也是很有意思的:围坐一桌的茶友谁到座,马上从兜里掏出几元钱放在桌上。倒茶姑娘倒茶后就按茶杯的数量,从桌上拿钱,也有些茶馆的倒茶姑娘凭记忆最后收总茶钱。茶客风趣地说,这是电脑计算出来的,这种收钱形式体现着卖主和客人之间的极度信任感。茶友之间也不计较谁付的钱最多最少,最后散伙时,桌上剩的钱总是在互相谦让中由一个人拿走。

茶客的种类

西藏的甜茶馆茶客几乎是清一色的藏人。有老有少,有男也有女,不过女茶客的比例很少。在拉萨,茶馆分布在城镇中心和城镇边缘,一般在边缘茶馆里来的女茶客多。这些女茶客有两种类型:一种是年轻型的,一种是老年型。年轻女茶客一般为二十岁到三十五岁之间的开放性女性。她们有的是宾馆服务行业的职员,有的是街边卡拉OK厅或酒吧间的服务员,也有的是无业女性。上午,她们三、五成群地走进经营藏食小吃的茶馆,吃上一碗藏面或一盘咖喱饭,喝上几杯茶算做早饭兼午饭。老年女性茶客不是专门抽时间去喝茶,只是在早上去转经时,才习惯性地走进转经路边的甜茶馆,一边休息,一边喝上几杯甜茶。

男性茶客来自机关干部、职员、工人、商人、农民,有业无业什么样的人都有。他们走进各自适合的茶馆。乍看,茶客是随便进人各个茶馆,但仔细了解,每家茶馆的顾客是很稳定的。干部一类素养较高的不走进放录相节目和玩娱乐用品的热闹茶馆。他们找一些老拉萨人开的清静的茶馆来聊天,商人也有他的同行人聚的茶馆。既便是在同一茶馆里喝茶,也不会有不同层次和不同职业的人围坐在一个桌上喝茶,这是因为话不投机所形成的。经久不衰的拉萨城中心的老字号茶馆“岗琼茶馆’,过去的茶客大部分是老拉萨人,后来逐渐由外地来的商人和从事其它职业的外来人占领,现在很少有老拉萨人走进那家茶馆。

有些茶馆靠着转经时过来喝茶的老年人生存着,这些茶馆里常进来放生羊和狗,桌上放着转经筒、念珠等,老年气氛很浓。

现在拉萨城里人和有职业的人去茶馆的时间是在上午,这已经成了习惯,午后一般不去喝甜茶。大部分茶馆下午来喝茶的人是在拉萨打工的农村人和外地人,以及无业人。有些茶馆下午的顾客都是上中学的男生。看到他们一边喝茶,一边玩起“格尔让”时,让人心里很不是滋味。尤其看到他们的嘴里叼烟头的情景时,我心里想起过去我上小学时一位老师说的风趣话,他说,“那些抽烟的学生个头儿跟一根烟那么长,还抽什么烟”。还有一位老师说:“发现脚底下冒着烟,原来某某学生在抽烟”。他们用形象的话来批评学生抽烟。虽然话过于夸张,但说明学生抽烟与他们的未成熟的身体很不相称。

说起抽烟,我要说明一下藏人与烟的关系。过去藏人对烟很反感,把烟看成是污身的一种脏品,吸烟的人很少。后来在文革中吸烟的人多起来了,无聊的人们用抽烟来打发无味的日子,这样影响了下一代人,坏习惯很难改掉。在茶馆里就有不少小烟民。

悠闲的人和茶馆

从内地来的人看,西藏与内地不同的明显特点除蓝天白云,高山外高山的高原自然景观外,这里的本地藏人悠闲的生活节奏让人特别注目。夏天人们的大部分时间是在林卡里度过,唱不完的歌,喝不完的酒。如果绿茵草地间的虫类有睡意的话,它们会很难得到安宁。冬天人们在太阳照得最暖和的地方说起那说不完的话。如果你走进甜茶馆,就会看到成群成群的年富力强的中青年人在这里喝茶吹牛。好象这里的人们都是时间的富翁,漫长的时间给他们脸上刻画了皱纹,头上也出现了银丝。 (略有删节)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号