八廓西街商铺、摊位林立,人群熙熙攘攘(2011年4月7日摄)。

八廓街位于拉萨市中心,是围绕拉萨大昭寺的环形街区,距今已有1400多年历史。1000多年来,这条历经了无数历史事件的沧桑古街,见证着社会的跨越与变迁。

西藏和平解放60年来,八廓街发生了翻天覆地的变化。普通百姓开始搬入原先属于达官贵族的宅邸,新西藏手工作坊、工商业在这里蓬勃发展。同时,街道市政改造也在逐步推进:老旧楼房翻修改建,下水道、公厕等基础设施大大改善……伴随着改革开放、经济建设的推进,上世纪八九十年代的八廓街在经济上迸发出新的活力。商品日渐丰富,商铺增多,藏式文化艺术品逐渐受到青睐。2006年7月,青藏铁路通车,日益便捷的交通网络带来了旅游业的迅猛发展;手端相机的背包客与手持转经筒喃喃念经的藏族信徒们在这里摩肩接踵,成为八廓街的标志性风景。

60年来,八廓街作为拉萨乃至整个西藏宗教、文化、商业中心的地位和作用一直不变,并且规模不断扩大。2009年6月,八廓街获得由文化部和国家文物局颁发的首届“中国历史文化名街”称号。

目前,八廓街居住着藏、汉、回等各族群众约2万人,现有文物古迹29处,古代建筑院落54座,方圆1万多平方米的街区聚集着1500多家商铺,各色商品、工艺品琳琅满目;街头巷尾随处可见独具地域特色的餐吧、酒吧、茶馆、旅社,成千上万肤色各异的旅行者穿梭驻足。喧闹与静谧,超脱与世俗,传统与时尚——八廓街集多种魅力于一身,任时光荏苒,光彩愈发夺目。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

拉萨当地藏族同胞沿着八廓街转经(2011年3月31日摄)。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

众多小摊位沿着八廓街将大昭寺围了一圈(2011年4月7日摄)。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

一些旅客在八廓街上的玛吉阿米店里享有美食(2011年4月7日摄)。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

八廓街一家卡垫商铺里,买主在挑选卡垫(2011年4月7日摄)。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

八廓街上一家商铺里,两位工艺师在制作手工饰品(2011年4月7日摄)。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

一位抱着孩子的妇女走进拉让宁巴大院(2011年3月29日摄)。拉让指的是活佛的寝宫,宁巴在藏语里是旧的意思。17世纪时,五世达赖将此作为寝宫,现在这里是公房,居住在这里的都是普通百姓。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

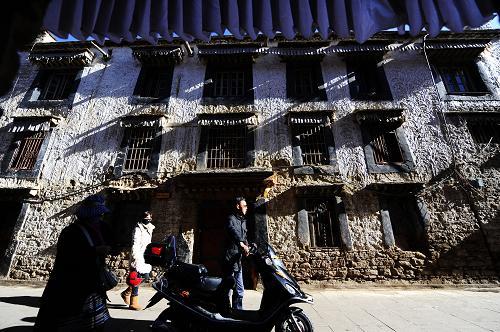

几位拉萨市民经过根布夏大院(2011年3月31日摄)。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

夏扎大院正在维修中(2011年4月7日摄)。夏扎大院是拉萨市现存的唯一一座贵族庄园,已经有180年的历史。目前自治区财政厅拨款1200多万,对夏扎大院进行维修,修建面积5276平方米。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

游客在八廓街游玩(2011年4月6日摄)。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

一些当地居民在八廓西街旁的大院里喝甜茶(2011年4月2日摄)。新华社记者 江宏景 邹广萍摄影报道

这是拉萨大昭寺广场前的“中国历史文化名街”拉萨八廓街街牌(2009年8月22日摄)。当日,“中国历史文化名街”拉萨八廓街举行隆重的揭牌仪式。新华社记者 格桑达瓦摄

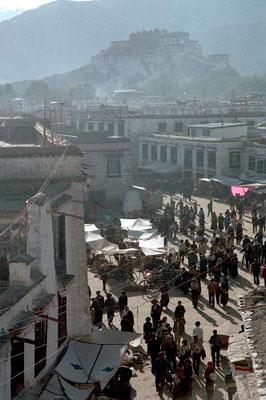

这是1998年拉萨八廓街一角(资料照片)。新华社记者 土登摄

这是1995年拉萨八廓街市场(资料照片)。新华社记者 土登摄

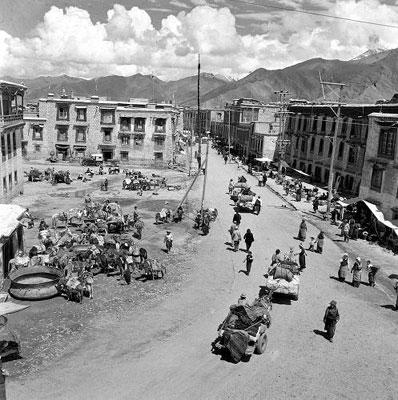

这是20世纪80年代八廓街热闹的集市(资料照片)。新华社记者 陈学思摄

这是20世纪70年代八廓街上的民族产品商店(资料照片)。新华社记者 刘前刚摄

这是1959年修整后的八廓街(资料照片)。新华社记者 王纯德摄

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号