林中穿行。

可爱的向导安吉啦。

南迦巴瓦观景台。

与藏北草原上的行走不同,在藏鲁藏布大峡谷的密林深山中跋涉,关注最多的永远是脚下的路,而不是前方的风景,只有到了柳暗花明的又一村,旅行者才会豁然开朗——真真是不虚此行呢!

主办方发送的路书着实和我们开了个善意的玩笑,路书上写着:第一天约23公里,所需时间5小时;第二天约20公里,所需时间7小时;第三天18公里,所需时间7小时……这些数字在我们的主向导安吉啦口中更是变得“触脚可及”,“还有半小时”、“还有20分钟”、“快到了,快到了”都是安吉啦用来增强我们信心的常用语,以致到了第三天,当全体队员安全回到派镇时,安吉啦还因此惩罚自己连干了三杯。不过,既然已经将艰辛路途一步步走过,我们也就不再追究到底有多少公里了。

言归正传。我们的行程从派镇出发。10月15日,2009(首届)雅鲁藏布大峡谷徒步大会转加拉组的所有成员,加向导和背夫一行30人,乘上了从派镇摆渡至雅江对岸的轮船。

拟声词“吞白”

我们看到的第一个村庄是与派镇隔江而望的吞白村。关于吞白村名字的来历,向导安吉啦没有主动向我们讲起,等我询问,他才连连点头,说确有那么回事:话说莲花生大师与魔鬼阿琼狭路相逢于雅鲁藏布江岸的一个小村庄,大师还没有摸清对手的实力,为了保险起见,大师先化身成一个8岁孩童,而魔鬼阿琼此时一脚落在江东的最高峰南迦巴瓦峰上,一脚踏在江西的著名神山掌松峰上,跨江而立气势汹汹。莲花生大师仰头一看,大势不妙,打不过啊!便不作他想,“吞白”一声钻进山洞里,从此,这个小村庄有了自己的名字——吞白村,“吞白”是个拟声词,形容莲花生大师跳进洞落地时的声音。

我向安吉啦询问这个传说的真伪时,他虽连连点头,却一直回避我的目光,想必他觉得在转加拉的朝圣路上说起这件事,多少会伤了莲花生大师的面子。

求儿望女

途经一处壁上有两个洞的石墙,据说每年来加拉朝圣的人无不到此前“投石问子”,所谓“投石问子”即捡石头用力向洞口砸去,如果砸到上面那个稍大的洞就会生儿子,如果砸到下面那个稍小的洞就会生女儿。这个说法引起了队员的极大兴趣,无论结了婚的、没结婚的,生了孩子的还是没生孩子的,纷纷捡起石头向洞口砸去。其实究竟砸中哪个洞,是完全可以由自己的臂力和石头大小所决定的,想生儿子的自然会用力砸向上面的洞,想生女儿的则相反。我因臂力太小,所选石块又特“轻飘”,三次都砸中下面的洞,正想捡块大石头、使尽浑身力气求得一儿子时,安吉啦双手撑在登山杖上,严肃地瞪着我们说:“走,快走,出发!”说完,他又补充了一句:“要那么多孩子干嘛?孩子多了养得起吗?”

无缘圣地

洞不弄是朝圣之旅的第一个圣地,关于洞不弄的具体所在说法不一,但向导安吉啦告诉我们,洞不弄其实是个寺庙,不巧的是,我们途经当天,寺庙看守人不在,安吉啦在门外石缝里摸索了好长时间,也没找到开门的钥匙。更不巧的是,第二天下午,当我们已经耗尽浑身力气,走到转加拉朝圣之旅的核心阎罗宫时,那里的看守人也不在,我们实在无法用语言形容当时的失落心情。那是后话。

事实上,朝圣加拉的路并不是绕着加拉白垒雪山走,而是沿雅江北岸逆流而上,在贡姆寺(第一道门)处取钥匙,所谓取钥匙,就是转经、煨桑、朝拜。在第二道门“修波哈拉”处转经,然后一直到阎罗宫瀑布,再摆渡至加拉村后,返回到第三道门“察咱庞”,整个朝圣过程才算结束。由于1950年的大地震,贡姆寺和“察咱庞”的神殿如今都只剩下遗址,但当地人去朝拜加拉时,过三道门的习俗不变。

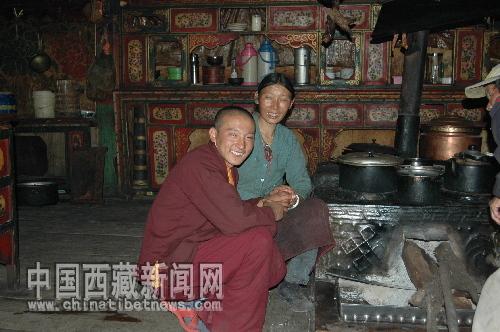

回到家,扎西就一直陪着母亲。

江中的两块大石名为“两只乌龟”,据说当年莲花生大师无法过江,这“两只乌龟”就爬到江中,用自己的脊背给莲花生大师当垫脚石。

雅江中的“人头石”。

夜宿赤白村

赤白真是一个神奇的村庄。

首先是希娃老人家的传奇拖拉机。我们非常好奇,由于峡谷路窄,人要行进尚且困难,何况是一辆庞大的拖拉机。那么这辆拖拉机是如何来到赤白村的?“我们把他背进来的。”希娃解释道,“把拖拉机拆成零件,然后一件一件地背进来,再组装起来。”而来来回回背拖拉机的时间也让我们大吃一惊——长达两个月。此时此刻,听着希娃老人的讲述,看着他脸上云淡风轻的面容,我们不禁惭愧,一路上大家都在感叹道路难行,而与居住在峡谷深处的希娃老人一家相比,我们所走过的路,简直就和他们平时散步没什么两样。

还有一个让所有队员吃惊甚至疑惑的是,赤白村只有两户人家,那么这两户人家究竟是什么关系?一种说法是,一户是希娃家,另一户则是他儿媳妇的娘家;另一种说法似乎更具可靠性,向导安吉啦说,希娃以前在赤白村一带管理林木,后来分地,政府就把赤白村一带的土地分给了他,为了方便照顾田地,希娃就将整个家庭搬迁至此。再后来,他的一个儿子分家出去另立门户,也就有了我们现在看到的只有两户人家的赤白村了。正在大家纷纷说着各自听来的关于两户人家关系的不同版本时,我之前认识的在吞白古茹寺当喇嘛的扎西进入院子,原来他是希娃家的小儿子。姐姐打电话告诉他家里要来客人,吃过午饭,扎西就马不停蹄地赶回家了。姐姐央措是位能干的女孩儿,初中就考上内地西藏班的她说得一口流利的普通话,今年她考上了林芝地区的公务员,再过十来天就要去上班了。

晚饭后,我和主人一家闲话家常,央措一边忙着灶上的活,一边招呼我喝茶。扎西和母亲坐在灶边烤火,他一直紧紧地握着母亲的手,还时不时将母亲的手贴在自己脸上。扎西今年20岁,灶火映照下,他偎依在母亲身旁,还像个孩子。但和他深入交谈后,他向我讲起人应如何追寻幸福、如何让心安宁的话,又让我对这个20岁的小伙子多了一分尊敬。

夜深了,房间里没有电。我带着头灯去隔壁屋子取登山包时,看见辛苦了一天的背夫们通通躺在一间没有床的空屋子里,虽然辛劳,但寒冷和坚硬的地板让他们难以入睡,他们一直聊天到很晚。而央措和扎西,则在我们的房间外打地铺,我心里过意不去,一再叫他们回房睡,因为房间里还有一张空床,可以让扎西睡,央措则可以和我睡在一起。央措一再推辞,说从小就喜欢和弟弟一起在走廊里打地铺,她有好长时间没有体验过那种生活了。

那晚,我睡在央措平时睡的床上,闪烁的光线透过窗户照进来。静谧的原始的大峡谷深处,烛光下,扎西小声地读了很久的书。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号