|

| 神人相交的最后一代见证人 |

我身上原本没有白马藏族的血,白马寨却是我的家。

从舍朗把我从雪窖里救出的那一刻起,我的生命就重新开始了。巫师苍老的面孔,原野上庄重的祭祀,那些怪异的假面、古老的仪式,一切都在召唤我……

傩祭

鱼秀才组织拍编一本《氐羌颂》画册,决定在旧年前后访问崛山间的羌寨和白马藏族部落。于是秀才邀了惯作深沉状的摄影师大锦小锦,抓了我这头识途牦牛作向导,准备入山扫荡。在人们纷纷万里飞归与家人团聚的春节前夕,反要告别锦城少妇温馨的怀抱,踏上重峦叠嶂的艰辛旅途,多情秀才和颓废派艺术家家们自然感慨万千柔肠寸断。为了略慰别绪,秀才的誓师小宴极尽川西小吃精粹,令人久难忘怀。

大年初一清晨,我们一行四人冒着漫天风雪,驾着一匹病牛似的“野马”车溯泯江而上。旧年前后,县乡各级政府内大多清静得可以打鬼,这虽可免去应酬寒暄之苦,但所有食店要歇业到大年十五甚至月底,却苦了旅人的肚腹。

初九告别了漳腊坝最后一处藏寨,汽车吃力地向杠岭进发。岷江源头斗鸡台的平顶已遥遥在目,阴暗的天空又开始飘起片片雪花。这里是岷江与嘉陵江支源白河的分水岭。朔风把同一片乌云下的雪花吹得四散开来,落在岭南岭北,各自汇入不同的水系。

我身上原无白马藏族的血,但青少年时代在其间消磨的时间太多,几乎走遍所有的村寨,后来不但白马人,连我的一些朋友们也认定我是白马藏族。那里的亲情和年轻时代斑烂的梦,也常抚慰着流浪汉满是创伤的心。这一路的经历告诉我,在那些熟悉的村寨中,怕很难再找到熟悉的人们了——我已十三四年未归,老人们故去了,退休的人都在都江堰或绵阳打发余生,娃们远嫁或招工进城,“近乡情更切,不敢问来人”。

白河在陡峭的河床上咆哮着,穿林叠瀑而下,九倒拐道上的凝冰让“野马”像扭秧歌的老太般慌乱的左摇右摆,直到黑河塘口路才渐平。黑河塘如今是草地迁来的藏族部落与白马藏分居之界,早年占地广大的南坪白马藏族而今聚居在黑河塘下游更为险隘的山谷间,习惯上被称为“下塘藏”。他们的语言、宗教、服饰等都与安多和嘉绒藏部不同。文县、南坪、平武山间仅万余口的白马人,是古黄帝部落仅存的嫡派遗孓,还保存着华夏民族形成时期的不少旧俗。

汤珠河口的罗依坝,是甘肃流落来的汉族与白马杂居的村寨。路边的山崖缝中有不少近代和当代的悬棺,是那些渴望北返的死者们的灵宫。但昔日前秦与仇池古国的显赫与光荣,早已沉残在历史的荒芜之中。

南坪是20世纪上半叶川烟(鸦片)最重要的产地之一,这荒僻古城因鸦片生意曾畸形繁荣,号称“小上海”,汤珠河谷是烟土走私的要道。50年代的山道两旁,或可见一些被劫后绑在树上冻饿而死的烟商尸骨。当代的九环线也循此而进,直达蜀都。

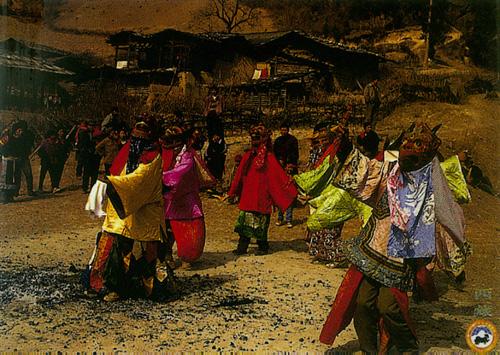

我们在勿角寨前遇到祭神的队伍,戴着龙蛇鸟兽面具的舞者,正在鼓的伴奏下绕寨驱邪。手执牛尾的舞者半颠狂地追打着看不见的鬼魅。黄帝时代的傩舞,历经五、六千年的沧桑,依然完整地保存在白马部落间。白马人所跳的“十二相”是各部落图腾神的集合,也是后来华夏十二生肖的根。

南坪白马傩祭中最精彩的是“大小鬼抢媳妇”。两个戴着黑色鬼面的部落先祖神,在林间岩下跳来窜去地撕拼以拼夺一个戴面具的老祖母——女神,寨中人群在四周呐喊起哄,大小鬼终于握手言和共同与女神亲昵。当然不时又因争风打闹一番,最后生下一对鬼儿子,大小鬼争说是自己生的,不免又是一场打闹,围观者吼叫笑骂声随之叠起。古代部落间战争、融合、争夺对婚部落……那肃穆血腥的历史,就在这轻快欢娱的气氛中被反复重现。

回家

“嘿,牦牛”,随着喊声我见到了阔别十几年的旧时伙伴,舍朗也在其中。“大哥”我喊着扑了过去,舍朗两只大手把我紧紧抱住,几乎把筋骨箍断。二十多年前,就是这双有力的大手把我从岩下的雪窖中像拧鸡崽般拖出来。于是,王长英妈妈名下,又多出一匹像野狼一样的小儿子。

朋友们都跟我回到苗州,消息传得比我们的脚程更快,刚一进寨就得到了乡亲们的欢迎。舍朗宰了两只羊,邻里也送来不少吃食。鱼秀才看到不断涌来的村民,叹着气让供销社送两百斤酒来,并说明回去后我要还他酒钱。在巫师白莫祀奠天地先祖、告祭浪子归来后,掌勺的主妇把酒分给众人。我依惯例先向老人们敬酒,荒腔走板地唱完了大半的酒歌。一群群子弟后生们跪满大屋,向长辈和客人唱歌祝酒。

当少男少女们围着坝中篝火跳起火课子对唱情歌之时,大锦小锦已不见踪影,鱼秀才见我还陪着老人们端坐在屋里的火塘边,便问我为啥不出去跳舞。“这个寨子的丫头,不是姑姑侄女就是姐妹,没戏。”

这时舍朗端来一碗巫师念过咒的酒,还把一撮土洒进酒中,我端过酒一饮而进。其实就算没有泥土和咒语,我也不会忘记这片土地和这里的人们。

单调的木梆声响起,大屋内一片寂静。大巫用他那枯瘦如柴的手,将酒和青稞向火中,开始以嘶哑的声音吟唱部落的历史。

我受不了当年离别时举寨踏歌长送的亲情,决定悄然走开。但舍朗一家三代仍然送出了好几里地,大锦只好驾着“野马”像蜗牛一样在后面爬行。临别娃们都亲了我,口水鼻涕糊在脸上顿成薄冰。舍朗没有说话,只拍了拍我的头,我不敢抬起脸来,飞快跳上车。谁说男人没有泪!

一路上,三个英俊少年兴奋不已,争着述说自己温馨的艳遇和抓拍的成果。我只有失落和惆怅,王长英妈妈坟头的衰草总在眼前晃摇,挥之不去。

傩舞

古阴平的文县,因邓艾偷渡入蜀而名扬古今。旧时屯兵的驴城与民居的磨城在80年代末被拆除,如今己成千篇一律贴满白色磁砖的小镇。白龙江翻腾着淘尽千古英雄的浪花,从被人们遗忘的阴平古桥下滚滚东去。

正月十四,我们溯白马峪河而上,去访问以傩舞冠于诸部的铁楼入贡山寨。入贡山是班家四山之首,70年代末才弃世的末代土司所在。河坝上的土地已被改土归流,所有的白马寨都在苦寒土薄的高山之脊。

三个艺术家好容易四蹄落地爬上山来,汗下如雨地倒在寨门外。我没理会他们,一径直地去找寨中的熟人。在寨内最气派的大院里找到原在县委的班志新,五十不到的人竟然鬓发苍然。他说你还没看厌?祭山神跳猴子还不是老一套,让娃陪你们好了。

十五清晨,朝霞才染红铁铸般的纳蒙山顶,雾气还未全散,寨里的丫头小子们早已围着山火跳起扎麦则德。班志新的幺女小英带我们去寨首寻找摊舞的人马。这丫头虽然秀丽,但十五岁了还黑瘦纤小异常。为了保证民族血统的“纯洁”,班家四山严格的推行族内婚,世世代代男男女女都姓班。无奈时,不惜娶姑祖母或族孙女,也绝不与外族通婚。这虽是人口稀少民族的通例,但无法避免人口素质的骤降。路上,我向小英打听茹姆的消息,她诧异地瞪着我:“你认得我表姐?”又说她嫁给汉人没法回家过年了。

太阳出来了,但我心中却满足阴霾。茹姆终于冲开千年族规去走自己的路。也好,在这片凄苦的黄土梁上,再也没有什么令我牵肠挂肚了。

一声三眼铳的巨响,引得村中火枪步枪齐鸣,凄厉的号声划破了寂静的山谷。在鼓钹单调的节奏中,举寨男女簇拥有着一队头插雉尾、扎着羊尾、反穿皮袄、手执牛尾的三眼天王,和两位慈祥端庄,名叫“美”的女神舞进寨中的空地。天王们在铳枪和雄浑的鼓乐声中,表演激烈撕杀的“史剧”,模仿羊斗的图腾舞尤为壮烈。

在号声停止后,鼓乐也转为柔和清艳,两位大有唐代遗韵,丰腴而秀媚的女神舞进中场。女神们以典雅的舞姿,表现白马妇女日常的生活劳作。当阿娜多姿应节盘旋的女舞者正欲收场,三眼铳的巨响又轰然而起。人们明白最重要的神将登场了,气氛顿时活跃起来。

从火药的硝烟中跳出一只“母猴”,她头扎三支冲天炮,脸上抹着锅烟,却穿着女人的彩装。母猴跳跃抓挠,摘果子、荡树枝,还不停向观众扮鬼脸,引起阵阵哄笑。细碎锣鼓声为她敲起轻快的节奏……在一阵急乱的鼓声里,滚进来一头挂着长髯身披大毡的公猴,全场顿时响起一阵尖叫哄笑。

这大年里最欢快的表演叫“猴子生人”,形象地表现“部落和人的由来”。老人们仔细地为幼儿们——解说,认真地履行一年一度的传统教育,她们也从其中受到性教育的启蒙。

公猴笨拙地模仿着母猴的动作,时而绕着半理不睬的母猴翻滚嬉戏。他以极度夸张的动作和露骨的语言,展示自己的强壮和生殖力……母猴终于动情了,也拍打自己的乳房、臀部,显示她的生育能力,与欣喜若狂的公猴相互挑逗嬉戏……于是乎交配,生育……小猴子——“人”诞生了。举寨欢腾呼叫,应和着震耳的爆竹枪铳。

“人”不再爬行了,在母猴的哺育下迅速而顽皮地成长,公猴和母猴教“人”砍山、耕播、狩猎……“古人”的生活被形象生动地表演出来。自始至终群情欢腾,猴子们不时与观众尽情调笑……

当夕阳最后一抹余光把金条山染成古铜色的时候,整日精湛的表演方告一段落。三眼天王、女神“美”也跳人场中,锣鼓角齐鸣,节奏高亢激越,振荡着暮霭初临的寒谷层林。举寨老幼随着狂舞的众神挨户驱邪,各户主人以丰盛的酒食款待众神和乡亲。一些酒后的妇女丢开平昔的矜持,了在摊队后面伴唱着祭神的颂歌:“耶——也——麻芝麻迷沙连夺——。”

夜色降临时,傩队从寨尾最后一家走出,绕寨驱邪的仪式开始了,全寨的人几乎都跟着神灵的队伍。人和“神”也早已喝得熏熏然,大多数妇女加入了和唱。

祭祀已进入高潮,队伍边跳边行,绕寨而进。当路过寨中神树下时,人们抬起一只燃着香火满载祭品的草船。举寨若狂,人潮汹涌,直跳过一堆堆熊熊大火,在三眼天王的率领下,将燃烧的草船连同邪魔驱入寨外的深壑。

午夜时分,寨后高山上的土主庙内已燃起圣火,大巫师早在念那颂扬先祖、山神、猎神、火神的经每户有一两人手执丈余长的火把,在静侯点火的号令,十五的月亮深藏在厚厚的云层中,天地一片墨黑,只有圣火发出一团炽烈的光。

在一阵惊天动地的铃铰声后,人们争先恐后地燃起火炬,列着长队开始绕行田庐村寨,并肃穆地唱着颂扬火神与先祖的歌:“罗也罗斯罗罗——”。

各寨的火队相继出行在,墨黑的山麓上有如一条条蜿蜒的火龙。高亢的祭歌划破夜空,震撼着寒谷山林。

当火龙回到寨首时,寨内接火的人群齐唱着同样的颂歌,与火龙相应和。寨中空地上早已垒起小山般的柴堆。人们把未燃尽的火炬投在柴堆上,瞬时烟火冲空而起。人们围着火堆跳了起来,鬓发苍苍的老人和稚气十足的儿童也纷纷加入舞圈。人们以对唱的方式,唱叙着先民艰辛的历程、唱叙着火神的由来和它伟大的功绩。人们你唱我答,前唱后和,直到东方发白。

火祭

我们的“野马”慢悠悠转到平武白马区时,春天已悄然走近,夺波楚惹(白马河)在宽谷中欢腾流淌,串起一溜寨子。河中还带着冰渣,勤劳的丫头们已开始背粪。

如今白马南路十八寨只有两千多人,两三百年前他们还遍布四周青川北川诸县的山谷旷野。这里与汉区紧邻,大多数已融入汉族之中。只有杀氏坎山后的十八寨,因道路太过险隘而得已保存至今。在公路开通前,区上去县城得走七八天,现在经九环线到成都也不过三小时车程。平武背靠黄龙九寨,县城的明代土司署是仿北京故宫缩建的全楠木结构的宫殿群,已变成名噪中外的报恩寺,夺波河源的王朗熊猫保护区则更有名气。

夺波河畔的白马寨,原是三县中保留旧俗最纯粹的地方,他们跳傩祭祖时戴各部落图腾动物的头骨,当嘎(白熊)部顶着熊猫头骨,当纳(黑熊)部顶着黑熊头……就是木雕面具也是斧劈刀削,极为古朴粗犷。变成旅游区后,反从南坪文县买来漆得油光水滑的面具以适应商品经济。仅统领过几百部民的末代土司段加在1984年过世,带着大巫去地府见他历代显赫的先辈去了。可惜大巫师的不肖弟子们,已无人能释读如纳西东巴文一样的象形文,只为后人留下一个大谜团:为啥相距数千里,源出古氏系的白马人与出自牦牛羌的纳西人的巫师们会用同一种文字?

由于种种原因,我隔三叉五地常来这一带,与县民委的一班人早已混熟了。电话来了,说岩利河坝的巫师到齐了,让我们快去好开始“斗叉叉”卜一年的凶吉。岩利河坝寒风料峭,宽阔的河坝被石块分割得遍体鳞伤。这里的土地自古及今都是公有的,春耕时全寨人合力随气候由河坝渐次耕播到山上。80年代土地分下户,拖拉机不能用了,只能跑运输。

趁大锦他们拍巫师作法,我在寨中闲逛,遇到书记官白珠一群。我们一伙在白珠的住房兼卡厅里喝酒。

这时敬神队伍来了,我们随在队伍之后,年轻巫师捧着敬神的幡塔,几个中年人扛着斜道帅把——一捆捆插着刀斧的劈柴——献给祖先神、猎神兼神山的供品。古罗马人也有同样的习俗,大约是山林战斗部落的共性吧?看来,东西方文化差异未必像学者们夸张的那样大。

我们来到十八寨总神山——纳西后山,老人们虔诚地献上祭礼。年轻人闲聊着围观。巫师念经时,中年以上的人们挥舞着木刀,跳起敬神的战舞。大约人太少了,不成样子,年逾天命的老太太亦旦早竟也挥刀入阵。巫师对此竟连眼皮也未抬就默认了。是因为亦旦早特殊的身份?还是由于旅游开放把一切都搞水了?

黄昏后丫头们就开始点火跳圆圆,娃们在摔跤犇牛,或举着火把灯笼追逐嬉闹,成年人则三五成堆地喝酒,等候巫师分下祭神的羊肉。这“分胙”在旧时是十分庄重肃穆的大事,连孔老二也认为“胙肉不颁,可以行矣”。基督教徒们把萄葡酒点心当成基督的血肉的所谓“圣餐”,也不过是分食图腾动物的肉,以求佑福的遗风。艺术家们表示对主人的尊敬,强忍血腥各自吞下指头大一块生羊肉。

欢乐的歌舞开始了:成人们唱起传统的老歌,儿娃子们吼着时尚洋调。惟一一群半大的丫头在唱我熟悉的调子:“春天就要来了,春天已经来了。姑娘们快来唱呀,唱着唱着我们的头发就变白了……春天已经来了,春天就要去了。小子们快来跳呀,跳着跳着皱纹就爬上额头了……”

公路的开拓将现代文明急速地灌入白马寨,旅游发展更加速了这里的变化。现代文明与古老传统在这里碰撞,黄帝部落最后的嫡派子孙正迅速地为民族融合的浪潮所席卷,如同众多其他兄弟民族一样,一步步淡去自己固有的色彩。

|

| 南坪“十二相”傩舞 |

|

| 平武白马藏族傩舞的原始木面具 |

|

| 南坪傩舞“大小鬼抢媳妇” |

|

| 文县三眼天王自家户中驱邪出门 |

|

| 祭神树 |

|

| 白马巫师的经书、法器 |

|

| 黑熊部之门神 |

|

| 跳“园园” |

|

| 为卜一年丰欠的“斗叉叉” |

|

| 文县火祭时出麓的火龙 |

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号