地球之外的西藏

不知道陈丹青是不是比较烦。每次他总会被“西藏”,被人强迫性的跟他的《西藏组画》联系起来,对于这样一个老男孩而言,不知道是幸福,还是负担。

也许,都是。

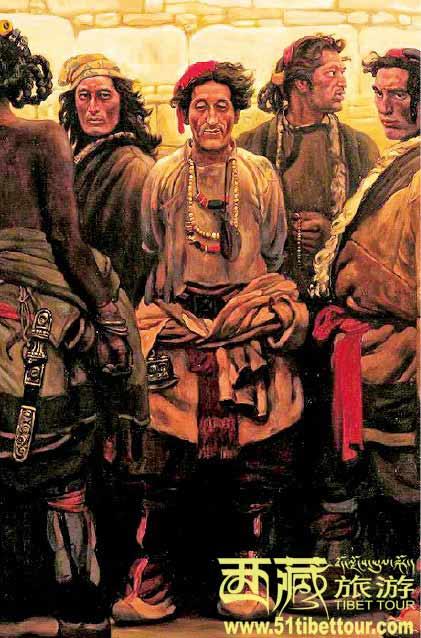

《西藏组画》共七幅,陈丹青1979年至1980年间完成于拉萨。按照官方的说话,作者,陈丹青放弃了当时流行的强调主题性和思想性的做法,以写生般的直接和果断,描绘了藏族人民的日常生活片段。

《西藏组画》把藏族人民的日常生活作为了观察对象,陈丹青逃离了那个时间段的主流价值观,做了一个转换,或许正是这个转换让这组作品不可避免地成功。

即使如今,西藏的颜色仍然与众不同。

不管是与国内的其他城市、景区相比——嗯,也许你要觉得我俗气了,西藏怎么能跟普通的景区相比呢?OK,西藏,就在地球之外,跟世界其他任何地方任何社会任何的人任何的颜色相比,藏族人民的生活,无疑是脱离常态的。正是非常态的对象使得陈丹青的转换顺理成章,在清新的色彩上恰如其分。西藏的特殊,游离于主流意识形态之外的生存状态,为陈丹青成功提供了最好的生活蓝本,绝好的颜色支撑。

他很轻松地画出了西藏的脸。

他们的脸色

“我想让人看看在遥远的高原上有着如此强悍粗犷的生命,如果你看见过康巴一代的牧人,你一定会感到那才叫真正的汉子。我每天在街上见到他们成群地站着,交换装饰品或出卖酥油。他们目光炯炯,前额厚实,盘起的发辫和垂挂的佩带走路时晃动着,沉甸甸的步伐英武稳重,真是威风凛凛,让人羡慕。他们浑身上下都是绘画的对象,我找到一种单刀直入的语言;他们站着,这就是一幅画。”

——陈丹青《我的七幅画》

藏族人的脸色,哦,并不只是有高原红,还有那些情绪,浮动在脸上。也许,潜藏在心底。只有你用心的去看了,才能理解一点点。就像拉萨的街,你去用脚步一寸一寸地丈量了,才有资格,说那些水泥地,究竟跟地球其他地方的有什么不一样。

陈丹青追求的其实不是西藏,直到今天,他仍然承认自己不真正懂得“他们”的脸到底是什么样的颜色,也许,根本就一直在变幻。

“我根本不懂西藏,前一次进藏,我当成是‘苏联’,后一次进藏,我干脆当成是‘法国’了。要是没有去西藏的机会,我不知道我会做出别的什么事情。而当时所有认同西藏组画的人,其实认同的既是西藏,又是假想的欧洲绘画。就是这么简单。影响需要衔接,而西藏给了我衔接的可能……”

没觉得陈丹青是伟人,但至少他说的话,让人觉得真实。然后,我相信,当你想要真的去描述西藏的那群人时,单纯的看,单纯的画,单纯的描写不能绘出其中万分之一的精神。可能,唯有像陈丹青一样,用真实的眼睛和内心去速写,才可能有那么一点点真情实感,然后,感动自己和他人。真实,往往是最直接的力量,其他的含义,由人自己去想吧。

一辈子被俘虏

1976年,陈丹青第一次去了西藏,蓝天白云之下,他从没有见过那么高,那么连绵的山……西藏那种辽阔,那种伟大,那种苍凉,让陈丹青震撼,又有些害怕。

“我在月夜的时候,我可以看到最远最远的雪山顶被月亮照亮,那真是传奇。但在底下浓重的阴影当中,也是大荒里头的大静。你可以听到,牦牛脖子上都有铃铛,牦牛在那儿动的时候,铃铛就会动。在那个巨大的空间里面,极安静的情况,铃铛在响。后来我到敦煌也有过类似的静安,就是很失神这样,真的会发呆。”

陈丹青后来画了十几年的西藏,但可惜的是,他觉得自己还是画不出来那种感觉,他自己承认:“可惜我没有画到那个东西,因为我觉得一块画布根本无法容纳那个东西。”

用陈丹青的话说,他是被西藏俘虏了,那里的颜色让他着迷。

西藏,拥有一种极度复杂的视觉环境。“说西藏也好,或者说我画的西藏组画也好,重要的是我们生活在什么视觉环境当中。我们平常看见的是什么,这些决定了西藏会给我们非常不同的视觉经验。我觉得文学的说法,就是前事的记忆,我们的祖先其实是这么生活的。我想汉代、魏、晋、唐可能在中原也有这样的一种,非常强悍,非常饱满的一种视觉经验,我是这样想。问题现在你看不到这样的地方了,只有西藏还有,这就是为什么大家都还喜欢到西藏去,全世界人都要到那儿去,我想这是全世界现代化以后的一个结果。”

有想法的人都喜欢听一千零一夜的故事,但,藏地的故事由无数个一千零一夜组成……西藏那完全不一样的生活和颜色让人迷醉,也许,现在那些东西可以叫做文化——“就有一群人在这么一个地方生活,然后它会改变你一辈子。”——最后,陈丹青也就跟许多人一样,成了藏地一千零一夜的其中一页,心甘情愿,一辈子被西藏俘虏。

太阳照在脸上

“美是有客观标准的”——错!譬如晚霞,只是大气层和日光照耀的化学效果,是人类自作多情,发生感动,又写诗,又画画,弄成所谓“美”……于是,按照陈丹青的理解,当太阳照在脸上的时候,我都不敢说,那是西藏的阳光,让这个人光耀四方,温暖异常……

“一件作品之所以著名,并不全在作品本身,而在这件作品被人一再提及的次数。有幸而不幸,我的七件《西藏组图》至今被一再提及,有如重复戳盖的印记。此次回看《进城之三》,我惊异于自己尚未出国前作画的专注与朴实,后来虽然眼界大开,单是米勒的原作就见到不止百幅,然而再也不能寻回初创作时的纯真。现在我瞧着画中那位女子朝我看来的眼神,不知做何感想:她是我一笔笔画出来的,然而如今我也成了她目中的陌生人。”

陌生人,也许,正是他们追求的目标。陈丹青是著名的画家,嗯,还是写书的“票友”,也是嘴巴大的评论家……他就是一个知青。

那么,当西藏的阳光照在我脸上的时候,你看到的又是什么颜色呢?只想知道,藏地的一千零一夜,有没有我,有没有你。即或没有,如果能够欣赏,也是一件美事。每一个人的陌生人,在这一刻,阳光反射之后,会是什么颜色,会不会像陈丹青的自画像一样,沉默,不知道在想什么世界,哪管在别人眼里,这天边,是什么色彩。(秋虫)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号