西藏曾经被认为是一个神秘的地区,现在早已真切地展现在世界面前。它正经历着从极端落后的中世纪状况到逐步走向现代化的巨变。自本期开始,本版将连续刊登中国藏学研究中心有关专家撰写的系列稿件,为读者展示改革开放30年来,西藏社会在政治、经济与文化方面发展的巨大变迁。

——编者

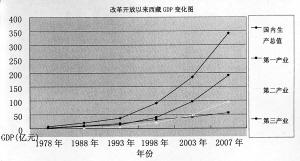

●改革开放30年来,西藏经济持续增长,第一产业的主导地位逐步被第三、第二产业替代,产业结构不断优化。

●国家投入是西藏经济增长的主要推动力。过去5年中,西藏财政每花10元钱就有9元来自中央拨付。

●按照“向农牧民倾斜,向基层倾斜”的原则,中央财政一直以来在西藏实施特殊扶持政策,使西藏农牧民的生活水平逐步提高。

●遵循环境良好型的发展思路,发展对生态环境影响相对较小的特色产业,一直是西藏加快经济发展中的一项重要政策。

加快经济增长的同时注重调整经济结构,发展特色产业

在和平解放最初的20多年中,西藏逐步改变了过去传统单一的产业格局,建立起较为完善的经济体系。曾经几近空白的第二产业和第三产业不仅出现,而且形式与内涵日益丰富。然而农牧业仍在经济中占主导地位,其总产值占国民生产总值的80%以上;以民族手工业为主的第二产业极为落后,第三产业经济总量小、水平低,整体经济结构呈现“V”字形。因此,西藏改革开放以来的一系列经济政策和中央政府对西藏经济工作的指导都将重点放在实现经济总量增长、调整优化经济结构上。

改革开放30年来,西藏产业结构发生了深刻变化,结构类型出现了两次历史性变革。1997年,第三产业比重超过第一产业,产业结构由“一三二”型转变为“三一二”型;2003年,第二产业比重又超过第一产业,产业结构由“三一二”型转变为“三二一”型,第一产业的主导地位逐步被第三、第二产业替代,产业结构不断优化。2006年,西藏提出实施“一产上水平、二产抓重点、三产大发展”的经济发展战略,国民经济总体上保持了平稳、较快运行的良好态势。2007年,西藏第一、二、三产业增加值比重分别为16.2%、28.2%和55.6%。与上年相比,第一产业所占比重下降1.3个百分点,第二产业提高0.7个百分点,第三产业提高0.6个百分点。经历30年的改革开放,西藏经济持续增长,结构逐渐趋于合理。

根据自身特点和比较优势,西藏不断调整行业布局,走特色经济之路。西藏建立起旅游、藏医药、高原特色生物产业和绿色食(饮)品业、农畜产品加工业和民族手工业、矿业、建筑建材业等六大支柱产业,并以此为产业发展的重点和“龙头”,带动着其它行业和产业的发展。具有西藏特色的这些产业的发展打破了行业、地域和所有制界限,充分发挥市场机制作用,促进资本合理流动,形成规模经济。

按照“重点发展中部、放开搞活西部、综合开发东部、藏北牧矿致富”的思路,西藏调整产业布局,重点发展支柱产业、高科技产业,以促进地区经济的合理布局和协调发展。重点建设以拉萨、日喀则两市为中心的经济核心区,把昌都逐步建成新的增长极,对其他地区政府所在地进行重点开发,使之成为带动地区经济发展的增长点。以拉萨、日喀则、山南地区为主的中部地区是西藏社会经济发展较发达的地区,产业发展的重点着眼于旅游、藏医药、矿业、建筑建材业、高新技术产业,大力发展农畜产品加工和民族手工业,使中部地区成为西藏经济发展的主要增长点;将位于西藏西部的阿里和日喀则部分地区作为一个发展区域,重点发展旅游业,开发太阳能资源,合理开发硼镁矿和锂矿资源;林芝和昌都地区是西藏的东大门,发展旅游业、矿业、林产业、水能资源和环保产业,形成生态旅游大景区,促进资源优势转化为产业优势;藏北地区包括那曲地区和拉萨市当雄县和阿里地区的部分县,产业发展的重点在于发展加工业,合理开发贵金属、稀有金属资源和石油资源。

国家投入为西藏经济发展注入强大动力

国家投入是西藏经济增长的主要推动力。西藏固定资产投资的主要来源是国家预算内资金。2007年,在所有到位资金中,国家预算内资金占了59%,这些资金主要用于项目建设。西藏地方财政基础薄弱,1988年才打破零的记录,并逐年增长。因此,中央财政的支持有利地推动了西藏财力的增长,支撑着西藏经济的运行。1952年至2001年,中央财政对西藏的财政补贴累计超过569亿元,建设投资累计为252.58亿元;国家机关和15个对口援藏省市援助西藏的建设项目、物资和资金就达70多亿元。2007年,中央补助西藏283.21亿元,是当年西藏财政支出的102.85%,是全国最高的。过去5年中,中央对西藏的各项补助累计达到950.12亿元,西藏财政每花10元钱就有9元来自中央拨付。

近10年来,西藏经济连年以12%以上的速度增长,高于西部地区经济增长的平均速度,而拉动西藏经济强劲增长的主要源动力就来自国家投资的重点项目。第四次西藏工作座谈会后,国家投入785.26亿元,兴建了一大批能源、交通、通信等基础设施项目;对口援藏省市、中央国家机关和国有大型企业先后支援西藏1698 个项目,投入资金53亿元,在为西藏经济社会快速发展注入强大动力的同时,也极大地改善了西藏的投资环境。据初步测算,西藏经济每增长一个百分点,其中50%以上的贡献力就来自国家投资的项目建设,加上各省市和中央企业的对口援助项目建设,西藏经济的项目带动特点更加突出。

优惠政策保障了西藏经济的持续发展

长期以来,中央一直关心西藏的发展。1980年、1984年、1994年、2001年先后召开了4次西藏工作座谈会,针对西藏实际制定了一系列特殊优惠政策,保障西藏经济持续发展。

中央给予西藏在财税体制、金融、项目建设、民生等方面的优惠政策,为西藏经济社会的发展提供了极为有利的外部环境:(1)在财税政策方面,中央财政对西藏实施了“收入全留、补助递增、专项扶持”的财政政策。同时,中央还不断加大对西藏的转移支付力度,使西藏享受到一般性转移支付、少数民族地区转移支付、专项转移支付等。在税收方面实行“税制一致,适当变通,从轻从简”的政策。从1994年起,除关税和进口环节消费税、增值税外,在西藏征收的其他各项税收全部留给西藏。中央财政还赋予西藏全国唯一的税收管理权。同时在西藏执行比全国低3个百分点的税收优惠政策,对农牧民免收各种税费。(2)金融保险业方面,中央财政对在西藏的金融和保险企业给予补贴,支持执行比全国低两个百分点的优惠贷款利率和低保险费率。(3)对西藏的能源、交通、通信以及综合开发等大中型骨干项目和社会发展项目,由国家给予重点支持。对西藏的固定资产投资项目,国家在资金上给予优先保证。(4)为了保证社会稳定,使人民生活水平有所提高,当国家出台重大调价措施时,都由国家财政给予适当补贴。(5)外贸上实行放宽扩大开放,加快发展政策。(6)帮助西藏逐步建立健全离退休养老保险、社会养老保险、失业保险、医疗保险和工伤保险体系。(7)继续实行两个长期不变的政策,即“土地归户使用,自主经营,长期不变”、“牲畜归户,私有私养,自主经营,长期不变”。(8)分期分批解决国有企业历史包袱问题,优先解决效益好的企业。(9)外汇管理方面,放宽区内企业开立外汇账户的条件;延长区内企业办理进出口核销期限等。在教育、文化卫生等方面中央也制定了一系列扶持政策。

以人为本,经济发展成果为西藏广大农牧民共享

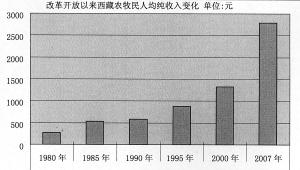

改革开放30年来,西藏的经济社会发展取得了令人瞩目的成就。西藏农牧民在民主改革以前基本没有收入,1978年的人均纯收入为175元,1985年首次跃上500元台阶,1997年突破1000元大关,2005年跃上2000元大关。2006年,西藏农牧民人均现金收入2435元,同比增长达创纪录的 17.2%。2007年,农牧民人均纯收入达到2788元,比1978年增加了2613元,年均增长10%。2007年,农村每百户居民家庭拥有彩色电视机53.9台,电冰箱10台,洗衣机8.5台。农村居民人均居住面积达到21.65平方米。

按照“向农牧民倾斜,向基层倾斜”的原则,中央财政一直以来在西藏实施特殊扶持政策。西藏和平解放以来,农牧民一直享受免费医疗政策。至2008年,西藏237万农牧民的免费医疗标准已达年人均 140元,惠及237万农牧民。惠及每个人和免费是西藏确定的发展义务教育的原则。从1985年开始,西藏在农牧区实行以寄宿制为主的中小学校办学模式,并对义务教育阶段的农牧民子女实行包吃、包住、包学习费用的“三包”政策。至2008年,26.6万名农牧民子女教育“三包”标准已达生年均1200元。

人居环境的改善直接提升了农牧民的生活质量。2006年,西藏开始实施农牧民安居工程,以改善居住条件,实现建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的目标。2006年和2007年两年间,安居工程建设总投资达到70.22亿元,完成11.4万户安居工程建设任务,受益农牧民达59.4万人,占西藏“十一五”建设任务的51.8%;解决了106个乡镇、969个村不通公路的问题,解决了64.1万农牧民的安全饮水问题和32.76万农牧民的用电问题,新建了781个村级组织活动场所。农牧民住房条件从根本上得到逐步改善,农牧区基础设施特别是农牧民最急需的生活基础设施严重滞后的局面得到明显改观。

经过长期的发展,西藏农牧民的生活水平逐步提高,但是仍有一些因各种原因致贫的群众。从1996年开始,西藏制定并实施了《西藏自治区扶贫攻坚计划》。通过开发式扶贫,把发展种养业和改变贫困群众基本生产生活条件作为重点,多渠道争取资金,加大扶贫投入力度,坚持定点帮扶制度,广泛争取社会各界、国际组织的帮助和支持。通过扶贫开发,贫困地区的面貌发生了根本性变化,农牧区基础设施显著改善,农牧业综合生产能力明显提高,西藏18个国定、区定贫困县和全区48万贫困人口,已经解决温饱问题。针对特困农牧民,2007年西藏将农牧区年人均纯收入低于800 元的农牧民,全部纳入农村最低生活保障范围,保障范围达到了23万人。

坚守绿色理念,坚持可持续发展

西藏农业自然条件差,基础设施薄弱,粮食产出水平低,抵御自然灾害的能力差。为此,西藏始终注意土地开发与改善生态相结合。到2001年,西藏农业已经连续14年获得丰收,粮食总产量达到98.25万吨,基本实现了自给。西藏中部农业主产区的土地利用率大幅度提高,土壤侵蚀程度明显下降,支撑农作物生长的自然条件得到改善。

为了尽量减少工业发展对生态环境产生的不利影响,西藏对工业发展始终坚持发展与保护并重的原则。通过调整产业结构、产品结构及技术改造进行工业污染治理,强化环境监督管理,对超标排放污染物的企业进行严格整顿。加强对资源开发、重大基础设施建设项目的生态环境影响评价和管理。对一切新建、改建、扩建项目,一律实行环境影响评价后才能立项的政策,严格执行环境影响评价和“三同时”制度(项目的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用),大中型建设项目的生态环境影响评价执行率达80%以上。

加快实施能源替代战略,在城镇中逐步淘汰柴草、牛粪、燃煤、燃油等居民生活燃料,积极推广使用无污染能源,大力提高民用燃料气化率,改善城镇生态环境。大力开发水能、太阳能、风能等清洁能源,初步形成了以水能为主、多能互补的能源建设利用格局。减少作为燃料的柴薪、草皮的消耗,有效地遏制草场退化,使生态环境得到了保护,大大提高了农牧民的生活质量和水平。

遵循环境良好型的发展思路,发展对生态环境影响相对较小的特色产业,一直是西藏加快经济发展中的一项重要政策。西藏具有独特的自然地理环境和人文环境,优美整洁的环境使西藏确立的支柱产业之一的旅游业具有了巨大的魅力与发展潜力。

经过30年的发展,西藏的经济建设取得了巨大成就。然而,西藏的经济发展还是初步的,发展水平也比较低,面临着各种各样的发展难题,如生产要素分散,市场发育不足,人才匮乏,基础设施建设滞后,经济社会运行成本高等等。西藏的现代化发展与全国发达地区相比还有不小的距离。认真总结经验,坚持走符合自身特点的发展道路,继续将农牧民群众的利益放在经济发展的首位,才能使西藏的发展真正持续下去。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号