在西藏,昌都地区芒康县的盐井乡是一个无论从文化上还是从地理物产上都非常独特的神秘之地。

现在盐井的正式名称是“西藏自治区芒康县盐井纳西民族乡”。它地处西藏自治区东南端,位于横断山区澜沧江东岸芒康县和德钦县之间,平均海拔2400 米左右。东北与四川巴塘相邻,南与云南德钦接壤,西与西藏左贡县扎玉、碧土、门孔等相连,气候相对炎热,盛产青稞、大麦、玉米、小米等农作物,以及苹果、梨子、石榴、核桃、西瓜等水果。

盐井纳西

纳西族的女孩正在着装。

在盐井纳西民族自治乡,纳西族只占全乡人口的三分之一,1200 多人。他们的先人传说是明朝木天王时期从云南境内迁来,在数百年的民族融合过程中,生产生活方式已与当地藏族无异。由于纳西人非常重视教育,新中国成立后,在仅有200 多户的纳西村,先后有500多人学业有成,并在西藏各级政府任职,其中还有好几个研究生,被当地群众誉为“秀才之乡”。现在盐井的纳西人普遍使用藏语,但一些纳西土语还在延用。在传统纳西文化中,只有每年“ 纳帕”的杀猪祭祖节,以及节日时女子的一些装扮还保留了一点纳西特色。

在纳西村村民的家里,可以看到他们的生活方式,饮食习惯,家具摆设完全和当地的藏族人家无异,甚至连起名都是一样。当地纳西族说,他们现在除了民族属性外,一切与藏族一样。此外,纳西族和藏族通婚的家庭也不少。

盐井由于同云南毗邻,这里所需要的生活用品,大部分从云南而来,当地的纳西族虽说和丽江纳西是同一个民族,地域上也联系密切,但当地的纳西族也只能是盐井纳西了。

古老的晒盐业

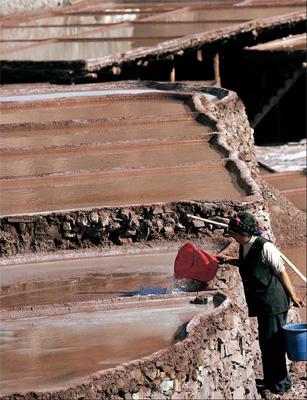

往盐田中注入盐水。

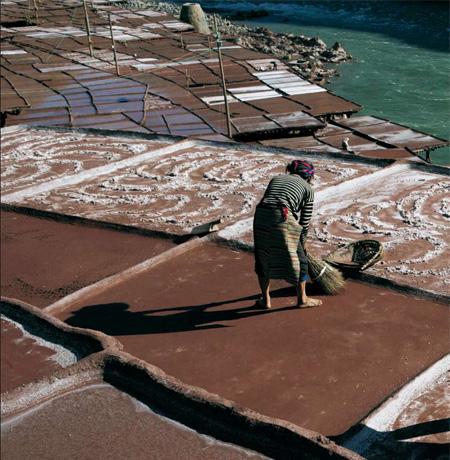

集中已经凝结的盐土。

盐井地处澜沧江边上,山高谷深,沿江两岸三叠纪红色沙砾层出露有盐泉,其盐泉含盐量高达30.7克/升。因此,盐业就成了盐井乡的主要经济来源,井口和盐田几乎全部分布在澜沧江两岸。历史上当地藏族称这里为“察卡洛”,纳西人称“察卡”。不论是“察卡”或“察卡洛”,都是纳西语和藏语的地名称谓。“察”的意思是食盐,“卡”或“卡洛”是“洞眼”的意思,翻成汉语即“盐井”。

妇女是盐田劳作的主力。

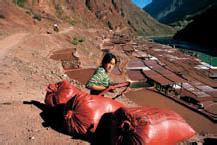

远眺盐井。

当地盐民将江边盐泉的泉口扩大,同时就地势在泉口上修建盐棚,盐棚建筑倚崖而建,高1.8一2米,方形平顶,顶盖为10厘米厚的不透水红黏土层,四周略高,如同盐池,用以晒盐。盐井一带沿澜沧江两岸,层层叠叠、错落有致地建有几千块盐田,每块盐田面积大约在6一8个平方米。

当地的纳西族女子用长圆形木桶从江边的盐泉井内将盐水一桶桶背出,然后爬上来一一倒于盐田之中,然后靠峡谷暴烈的阳光和强风吹拂,两三天后就能在每块盐田上收获结晶盐10来公斤。这些盐即为“藏巴盐”。据统计从事盐业的村民每人每天从这种盐业上所能得到的平均收入为40元左右。

江边晒盐最好的天是当地人所称的“ 桃花月”,即农历三月份百花盛开之时。这时产的头道盐最好,也最白;二道盐中有点土;三道盐则是用来喂牲口的。盐产量多年来变化不大,一般就是年产150万公斤左右,每公斤可卖到1.6 元左右。

下盐井村共有64户从事盐业的专业户。他们的盐主要销到西藏的左贡、芒康、察隅以及云南的德钦、丽江、四川的巴塘、理塘等地。

巴塘、理塘的人常常赶着马帮来此地驮盐,人们经常可以看到一队队骡马穿街而过,赶马人和街上走着的人在大声亲热地打着招呼。据介绍,至今当地人和周围地区的人皆喜欢食这里的盐。人们也习惯用此盐喂养牲畜,能催膘。据说母畜吃了这种盐后还容易发情,有利于牲畜的繁衍。

历史上盐井曾是“茶马古道”上的要冲,因而也是商品集散地,周边18个地方的人都来此地做买卖。此外这里的男人们也负责盐的销售,他们大多以骡帮跋山涉水销往川、滇、藏的巴塘、德钦、昌都一带,换取粮、茶、钱。

天主教堂

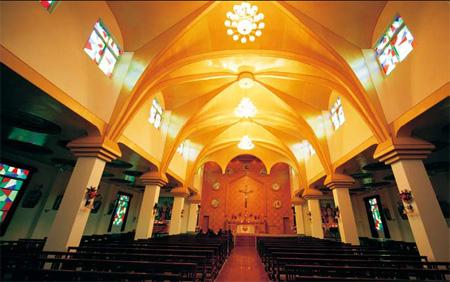

教堂内景。

盐井藏式天主教堂。

在盐井还有一个奇特的文化现象,就是这里除了纳西族、藏族以及其他民族的和睦相处外,东巴教、藏传佛教和天主教也和平共处,成为一个多元文化汇聚而且和谐共存的福地。

盐井分为上下盐井,仅有一条沟相隔,但却存在不同的宗教文化。上盐井信仰天主教,下盐井信仰藏传佛教。盐井的两种宗教和平共处,有的一个家庭不同成员信仰不同宗教,除信仰外,生产生活一切相同,成为当地独特的人文景观。

19世纪以来,西方国家的不少传教士竭力试图在西藏传播天主教,结果都以失败告终,盐井是唯一的例外。

早在1847年,西方传教士罗勒拿第一次装扮商贩进入藏东芒康、昌都地方传教,在昌都被当地官员押回四川。1850年,传教士罗勒拿和潇法日改道云南,从离盐井颇近的云南维西藏区进入当时系属西藏噶厦政府辖区的察瓦博木噶,在此建立了天主教第一个传教点,并招收到极少的信徒。后多次从察瓦博木噶出发,经扎那、门孔、碧土、扎玉等澜沧江与怒江间的察瓦岗诸地由南向北来到芒康、昌都等,但未能达到预期目的,而且清政府和西藏地方对传教士的入藏有所警醒并强烈抵制。1865年9月,察瓦博木噶、门孔等地发动反天主教运动,使法国传教士被迫离开其经营了十几年的察瓦博木噶传教据点,来到盐井地方。他们在盐井购买地盘,修筑教堂,传教,发展教徒,并开办卫生所和学校。此后的许多年,反洋教运动从来没有停息,上个世纪40年代,上盐井天主教与刚达寺之间发生了最后一次冲突。当时任该教堂神父的杜仲贤被刚达寺武装僧人强行驱逐出上盐井教堂,后被刚达寺派去的武装僧人杀死,其遗体被天主教教民埋葬于上盐井旧墓地。自那时候起,外国传教士在盐井的传教历史宣告结束。可是盐井地方的一些天主教教民却难以改变其内心的信仰,默默地虔信着天主教。1951年,天主教教民向昌都人民解放委员会(简称解委会)提出自己的要求,经由解委会主任邦达多吉等的调解,教堂再次成了天主教教民进行宗教活动的场所。

作祷告的盐井人。

自1865年天主教首次传入盐井至1950年盐井解放为止,先后有毕天祥、丁成莫、吕伯恩、彭茂美、蒲德元、穆宗文、叶葱郁、杜仲贤等17人任盐井天主教教堂的神父或传教士。其中大部分来自法国、德国和瑞士,也有的来自四川康定、巴塘,云南维西、德钦等。有几个传教士死于盐井,埋葬在上盐井天主教教民的旧墓地。盐井天主教堂在“文化革命”初期被盐井民办小学占用。从1986年开始,各级政府先后拨款95000元,教民自己集资7000元,在原有的墙基上重新修筑。1992年,21岁的上盐井村的鲁仁弟被送往北京中国天主教神学院学习,1996年在西安天主教教堂晋升为神父后,回到上盐井教堂,任该教堂的第一位藏族神父。现在盐井教堂有一位神父、两位老修女和两位待学修女。当地信徒有70余户,600余人,外地有100余人,合计有740多教民。

上盐井的天主堂约有150年的历史,该堂在“文革”期间被毁。1985年由国家资助和当地教友捐助,修建了一座简单的土房作为教堂,不幸在1999年的一次地震中成了危房。2001年经当地政府部门同意,经过多方努力,终于在2002年4月动工,2004年完工,建成了一座具有藏族风格的教堂。

盐井的天主教堂是与本土文化结合的产物,建筑形式为藏式,室内装饰也吸收了民间和佛教的某些样式,哈达、圣像唐卡等,但内容是天主教的。每年的圣诞节、复活节及每周一次的礼拜聚会,用藏语读《圣经》,用藏语咏唱赞美诗,不定时地忏悔。虽说生产生活方式、风土民情上同佛教信徒没有什么区别,但在孩子起名和丧葬方式上则按天主教方式进行。

在上、下盐井,佛教徒和天主教徒之间通婚十分普遍,婚后各自的宗教信仰依旧,互不干涉。已经75岁的天主教徒永旺,其妻子次珠则信仰藏传佛教。每次到教堂做礼拜,他和妻子次珠一同前往,妻子到村头的佛塔转经,他做完礼拜又和妻子一同回家。

据当地的村民说,这里的教民过圣诞节时,教堂会邀请云南德钦县茨中教堂的教友以及当地藏传佛教刚达寺的寺主、僧人以及村里的信佛群众前来聚会。教民们在教堂里做完弥撒后,所有的教民和被邀请者一起载歌载舞,跳当地人喜欢的弦子舞,常常通宵达旦。而盐井的藏传佛教刚达寺在每年过“跳神节”时,也会邀请神父及其教民去观赏寺庙僧人所跳的藏传佛教的“跳神舞”。

教堂每年自己还自酿一些红葡萄酒,其制作工艺是19世纪时来的法国传教士传下来的,产量不高,每年产量只有300多斤。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号