“书法是艺术的气功。”在他的书法人生中,一双艺术之手在清香的宣纸上舞出飘逸“太极”,如行云流水、凝神静气,尽情抒发自己的情感;法取兰亭气韵,书随时代精神,他用传统的书法作品,歌颂党,歌颂祖国,歌颂社会主义,被称为“歌德派书法家”。他——就是笔者所结识的平淡书法家冯启双。

冯启双,四川射洪人,先后在空军某部服役、拉萨市商务局机关就职,现为西藏民间文艺家协会会员、中国书法家协会会员、拉萨市书法家协会副主席。

从小与书法结缘

射洪,古称潼郡望县,是唐代伟大诗人陈子昂的故乡,也是唐代圣僧目连故里和目连孝道文化的发源地;西汉王莽、东汉刘秀等人物一一划过射洪的历史天空。厚重的历史气息和浓厚的文化氛围,从小就在冯启双的心灵深处印下了深深的烙印。

在小学时,学校开设毛笔写字课,冯启双就开始使用毛笔,但并不知道这就是书法。时间长了,他的毛笔字得到了老师和同学们的认可,这激起了他更大的热情和爱好,开始迷恋上毛笔书法。从小学开始,他一直没停过手中的毛笔。

为了满足自己对书法的迷恋,冯启双常常在放学回家的路上,用树枝在地上书写,一写就很晚;他在上厕所时,也常常在地面上写字,一写就是半个多小时,直到父母叫他才出来。手上、腿上,到处都成为他书写的“纸”;树枝、瓦片、石块,也都成了他书写的工具。

1965年,冯启双应征入伍,分在空军某部服役。部队是一所大学校,给他的书法提供了广阔的发挥空间。由于当时的部队没有书法字帖,战友中谁的字写得好,就向他学习;经常用毛笔书写挑战书、决心书、应战书练习书法,使毛笔有了用武之地;为连队办黑板报,他又用广告颜料进行书写……只要能满足自己的书写需要,他会珍惜每一个机会。如痴如醉地书写爱好和追求,让他的书法技艺日见其长。

上世纪90年代,冯启双由书写爱好转入书法创作。1992年,他在布达拉宫脚下开设的书画装潢社,成为文人墨客的好去处。书法爱好者云集于此,互相切磋,共同提高技艺。冯启双也在与众多文人墨客的交流中,得以提高了自己的创作水平。

冯氏隶书端庄大方

隶书是汉字中常见的一种庄重字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。它起源于秦朝,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。

冯启双创作的隶书作品,看起来给人一种端庄、大方、舒服的感觉,充满金石味。

“人生两大宝,双手与大脑。”谈及对书法的学习之道,冯启双有他自悟的独到见解。中国书法是当今世界上最具有鲜明特色的文化。笔者为冯启双总结“学书不离八字”:善学、悟性、用功、勤奋。从古到今,凡有成就的书法家都离不开这些。首先,兴趣很重要,兴趣是很好的起点,有了兴趣才能督促他天天练习下去。其次就是勤奋,光有兴趣不勤奋不行,“三天打鱼,两天晒网”是不行的。第三是悟性,悟性是至关重要的,一个人要是没有悟性,光有前面两条也不行。一个人脑子很聪明,但是如果没有兴趣和勤奋作保证,有悟性也不行。第四是路径,就是走什么路子,即方向问题。说到临帖,冯启双临帖最多的莫过于诸汉碑,同时遍临古代名家字帖。但他表示,临帖又不能拘泥于其中的技法。他的临帖分两个阶段,一个是形临,一个是意临。形临就是拿一个帖子来临,要一笔一画,一个字一个字地去推敲,临一个字记一个字。所谓“入贴难,出帖更难”,要形成自己的风格,不是一朝一夕的功夫能达到的,要具备一定的文化底蕴,使悟性的积累达到一定程度,把自己思想、理解融入其中,在继承传统的基础上,创造性地写出具有自己风格的书法作品,这就是意临。

2005年,中国书法家协会代表团副团长、中国书法家协会党组成员、副秘书长张旭光一行赴藏,对冯启双所创作的隶书书法作品给予较高的评价。

青年书法家曾玉奇以诗相赠:“拉萨野老,谁道不风骚。墨海畅游情未了,苍桑阅历独到。艺海篆刻古韵,颠张醉素堪豪。人谓野老未老,书坛常砺宝刀。”

翰墨书盛世

一个书法家的创作风格定势成熟难度很大,而冯启双的书法无论放在什么地方都是先声夺人,这是他几十年来殚精竭虑的艰辛探索、不断寻绎修为的结果,由此而磨砺出一种不同于古人、又别于今人的风格特色。

上世纪90年代初期,冯启双创作的“翰墨书盛世”、“惟有牡丹争国色,花开时节动京城”书法作品先后获全国书法大奖。这使他兴趣大增,激起他更高的创作热情。在随后的书法人生中,书随时代精神,歌颂党,歌颂祖国,歌颂社会主义,歌颂社会主义新西藏,就一直是冯启双给自己的创作定位和精神坚守。他也因此被区内书法同仁誉为“歌德派书法家”。

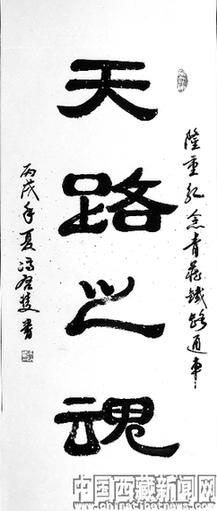

提起冯启双撰写的书法作品,就不得不说中堂“天路之魂”、对联“解放军开山筑路,老西藏架设金桥”。2007年创作完成的“天路之魂”,可谓冯启双的得意之作,集历史智慧与艺术魅力于一体。冯启双笔下的“天路之魂”展现出了豪迈气魄。据了解,这两幅作品一经推出,就引起了巨大的轰动,区内外多家刊物竞相刊用。

谈起“天路之魂”的创作初衷,冯启双深为感慨:青藏铁路建成通车,更加拉近了雪域高原与祖国内地的距离。铁路通车,让我们想起了曾经为修建这条天路而奋斗和流血的人们。为了更好地怀念他们,让更多的后人记住他们为世人创造的丰功伟绩,我们要用艺术的形式记住他们,宣传他们。当时心中就产生了一个念头:创作一幅颂世之作,冠名“天路之魂”。

冯启双的书法作品常在各省(市、区)报刊发表,在国际国内书法大展赛中获高奖。1994年获全国第一届“博士杯”书画大奖赛三等奖,庆祝建国45周年海内外书画大赛银奖;1999年获西藏民主改革40周年书法大赛一等奖,中国文联批准举办的《全国民间工艺美术书法大展》精英奖并荣获“海峡两岸德艺双馨艺术家”称号获1999年首届祖国颂国际书画大赛金奖。2005年被中国书画年度人物评委会授予“中国书画名家”称号,同年被中国文艺家创作协会授予“中华当代杰出功勋艺术家”称号。书法辞条入编《中华当代艺术家大观》、《当代书画作品集》、《博士杯书画礼品历》,中国美协、中国书协主办的首届世界华人书画作品展并入编《世界华人书画作品集》珍藏本等多部典集。书法作品被日本,老子纪念馆、圣泉碑林等处收藏镌刻。

淡泊对人生

在西藏的书法圈里,冯启双在书法上已经取得了不斐的成绩,然而他自己还是感觉不足,谦虚地告诉笔者:“比起那些大家,我还差得很远,比起有作为的书法家还有一段距离,艺术上还需要很长时间才能成熟。我会继续努力来弥补这个不足,有信心也有决心通过实践、通过摸索尽可能缩短这种距离,来接近书法艺术上的桂花之巅。”这就是谦谦君子冯启双的胸怀。数十年来,他正是怀着这样一颗谦卑好学之心,才取得了今天的艺术成就,让晚辈们久生敬仰之情。

他把自己追求的纯朴、生活化的思想融入作品中,吸收传统道家“清”的概念,实现超脱世俗、清净无为,得其妙谛、自有裨益。这就是冯启双学书中“悟”的结果,通过悟,不断提升自己的文化底蕴、艺术修养,从而提高书法技艺,升华精神境界。

书法是一种高深的艺术,可以雅,可以俗,也可以雅俗共赏。无论是雅还是俗,其创作者都必须具有很高的艺术造诣,才能是进步的书法人。用冯启双的话说:“我搞书法创作,不是为赚钱而写,而是为了一种追求,一种精神的满足,是为了强身健体、陶冶情操。”只要有人向他求墨宝,他都会毫不吝惜地挥毫泼墨,有谁向他请教,他也不吝赐教、诲人不倦。

在担任拉萨市书法家协会副主席的一段时间里,在市文联党组的领导下,冯启双经常组织带领书法家们进军营,为官兵书写书法作品;进广场,为群众书写对联。同时,经常组织开展多种形式的军地笔会、书法展览和“书法进万家”活动。2006年,拉萨市书法家协会被中国书法家协会评为“中国书法进万家先进集体”。

2004年,冯启双从拉萨市商务局退休。退休后的他不但没有闲下来,反而更忙碌了。退休后可自由支配时间,让他潜心投入书法创作和研究中。

一个阳光艳丽的冬日,在位于拉萨市商务局的一个普通小院里,我们如家人般亲切交谈,温馨、随和。冯启双和夫人把小院收拾得干净利落,用木板搭建起南瓜架,用塑料布搭起一个小小的菜棚。时值初冬,小院南瓜架上的南瓜早已被摘完,但塑料小棚内的小白菜依然娇嫩。

“且自逍遥无人管,乐观豁达享天年。”书法之余,冯启双种种菜、品品茶,或邀上仨俩挚友,在小院里切磋技艺,交流创作感受,平淡之余生活充实、有滋有味,心情愉悦、活得坦然。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号