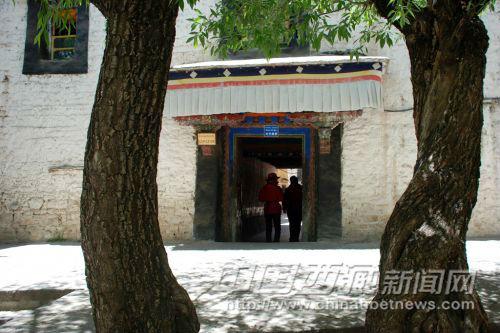

拉萨色拉寺。冯芒洲 摄

《我要去西藏》

佛光穿过无边的苍凉

有一个声音幸福安详

清晨我挥动白云的翅膀

夜晚我匍匐在你的天堂

生灵顺从雅鲁藏布江流淌

时光在布达拉宫越拉越长

无边的草原放开怀抱

我是一只温顺的绵羊

我要去西藏 我要去西藏

仰望雪域两茫茫

风光旖旎草色青青

随处都是我心灵的牧场

我要去西藏 我要去西藏

仰望生死两茫茫

习惯了孤独黑夜漫长

雪莲花盛开在我的心房

……

伴随着这首《我要去西藏》,麦、沧海一笑、糖风阵阵、爱在飘雪时节和我组成的驼峰户外团队,从5月15日乘T27次列车出发,到6月5日乘T28次火车回,历时22天,全程1.1万多千米。其中,西行阿里从5月21日起至5月31日止,历时11天,行程近4000千米。期间,观布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺、色拉寺、罗布林卡,转八廓街,拜三大圣湖,去吉隆沟和珠峰大本营,远望念青唐古拉、希夏邦马、冈仁波齐等雪山,行走藏北草原,探古格王国遗址,钻神秘藏尸洞,跟藏族朋友合影,与藏野驴、藏原羚等远距离对话……

身体在地狱,眼睛在天堂。

长时间里,我们顶风冒雪行走在海拔4000多米的高原上,忍受着失眠、头痛等高原反应及多日洗不上澡、长时间吃不上饭的困难,我们终于按计划走完了“小北线”。

驴友们称我们为“勇士”,我们愧不敢当。但作为第一批自助游走完阿里的人,我们有义务将我们的体会和感悟告诉大家,有责任将我们的经验提供给大家。

此行行程如下:

21日:拉萨(3650米)——冈巴拉山口(4711米)——羊卓雍错(4441米)——卡若拉冰川(5039米)——日喀则。

22日:日喀则——扎什伦布寺——久乌拉山口(5100米)——绒布寺(4900米)——珠峰大本营(5200米)——定日。

23日:定日——马拉山口(5380米)——吉隆(4200米)——吉浦村(2900米)——萨嘎。

24日:萨嘎——仲巴——帕羊——马攸拉山口(5200米)——玛旁雍错和拉昂错——霍尔。

25日:霍尔——冈仁波齐——巴尔兵站——札达。

26日:札达——土林——古格遗址——狮泉河。

27日:狮泉河休整,感受雪中阿里。

28日:狮泉河——改则。

DSC_0822

29日:改则——措勤。

30日:措勤——温泉——桑木拉大板(5600米)——22道班——桑桑——拉孜——日喀则。

31日:日喀则——那根拉山口(5190米)——纳木错(4720米)——拉萨。

西行阿里札记之一

黑草甸子。冯芒洲 摄

黑草甸子

平均海拔4500米以上——这是一片离天最近的土地;

30万平方千米仅生存着6万多人口——这是一片洪荒而又广袤的土地;

气温长年在零度以下,每年7至8级大风占140天以上——这是一片最不适合人类居住的土地。

这就是阿里。

时令还没到6月,枯黄仍旧是这里的主色调,但小草还是从地里顽强地冒出一点点嫩芽,淡淡的绿色已经开始萌生了,生机开始笼罩在这片广袤的土地上。吃了一冬干草的牛羊追逐着青草的气息,开始细细地品尝着大自然吝啬的恩赐,藏族同胞又开始了周而复始的劳作。

因为草情薄,这里的牧民和牛羊都格外珍惜水草丰美的地方。有草的地方被牧民们称为黑草甸,黑草甸连成片,就成了草原。

阿里草原是藏北草原中最美的。

我们的汽车奔驰在颠簸的砂石路上,扬起的沙尘一路追随着我们,如同丢不掉的记忆。

周围的群山光秃秃的,已经被高原的狂风吹得没了棱角,变得浑圆而又无可奈何。蓝天中大朵大朵的白云飘荡在头顶上,似乎伸手可及。两旁的草甸子偶尔散落着几间土坯房,抑或是一两顶帐篷,五彩经幡在风中摇曳,还有用石头随意垒就的羊圈,逐水草而居的牧民随意把家安在这里。远山冰雪融水在草甸子上形成一带弯弯曲曲的小河,像一条泛着银光的哈达。成群的牛羊埋头寻觅着,用舌尖舔舐着那点点绿意。牧人远远注视着自己的牛羊,守候着一年的希望。

好一幅藏北草原风情画!

我曾经不止一次地问自己:我为什么要来到阿里?

从地理书中,我知道了巍峨的青藏高原,知道那里有数不尽的名山大川。但翻遍尘封的记忆,我却不知道何时才开始注意“阿里”这两个字。十几年前,一个伟大的名字孔繁森开始让许多人凝视阿里,许多援藏者最终的目的地让许多人开始关注阿里。

阿里仅仅是环境严酷、条件艰苦的代名词吗?

阿里是宗教信仰之乡。从远古时代起,这里就是众多佛教派别尊为“圣灵之所在”的“世界中心”。

阿里是“世界屋脊的屋脊”“青藏高原的高原”,被称为“万山之祖、百川之源”。有人说,不到阿里等于没有真正到西藏,不到阿里不能成为真正的探险家。阿里是信徒们的圣地,探险家的乐园,登山家的向往,旅行家的天堂。

阿里地处藏北羌塘高原核心地带,是地球上离大海最远的地方。

来自渤海之滨的我们终于行走在了阿里的土地上。

5月28日的一场大雪让我们从狮泉河出发的行程充满变数。车在充满积雪的土路上奔驰,颠簸、起伏,如同冰海中的一条小船。

积雪使阿里草原苍凉而又恢宏。车行了许久也见不到人烟,让我们领略到了“藏北无人区”的神秘,倒是成群的藏原羚、野驴不时映入我们的眼帘。这些藏北高原真正的主人和精灵,在如此恶劣的环境中依然悠然自得。藏原羚大大的眼睛,白白的屁股,一点也不怕人,车停到它们面前,它们只稍稍抬起头看上一眼,便埋头吃草或相互打闹。倒是藏野驴警惕性颇高,我们的车刚一停下,它们便慢慢走开了。

终于看到成群的牦牛了。牧牛人是一个脸上烙满“高原红”的青年,他好奇地看着车里的我们。他显然不懂汉语,而我们也不懂藏语。但真诚的笑容是可以沟通心灵的。送他几枚糖果,他顺手放进怀里,咧嘴一笑露出一口洁白的牙齿。跟他照张像,他没有拒绝,一脸的质朴和憨态让我们感到兄弟般的亲近。

进藏之前,驴友“老西”嘱咐我们:给他在狮泉河大桥附近拍一张杨树林的照片,那里有他亲手种下的杨树,他一直牵挂着它们,如同牵挂着自己的孩子;还要给他带一瓶狮泉河的水,在阿里工作的几年里,那里的山水已经注入了他的灵魂。

我们没有找到想象中的杨树林。老西种植的杨树还只有手指粗细,许多已经死去了,但活着的仍然顽强地矗立在高原刺骨的寒风中。

藏北高原是那样的安详与宁静,是那样的纯净与高贵。一方水土养一方人,严酷造就坚韧,贫瘠产生勤劳,空灵让人感悟。藏族人民在离太阳和天堂最近的地方繁衍生息,成就了虔诚、博大的胸怀。

西行阿里札记之二

吉浦村百姓的青稞田。冯芒洲 摄

吉浦村的孩子们。 冯芒洲 摄

世外桃源吉浦村

刚到拉萨时,当地驴友阿兵告诉我们:一定要去一个叫“吉隆沟”的地方,那里从海拔4200多米到2900多米,从高原寒带到温带、亚热带山地季风气候,可以看到多种植被。这里涧水奔腾,云雾缭绕,宛若人间仙境。他自己也没去过,听说那里要开发成景点了。

我们决定,去一趟这个行程中原本没有的地方。

吃过早饭,我们的车出发了。出了吉隆县城,我门的车开始走入一条大峡谷,两旁的山如同沙砾堆成的,草木不生,透着一股肃杀与冷漠。几只岩羊悠然的在岩壁上寻觅着什么,它们是高原的精灵,只有它们能在如此严酷的环境中繁衍生息。

车沿着峡谷旁的砂石路往下走,山也越来越高,越来越有棱角了,绿色也越来越浓了,满眼青翠。一带溪水在峡谷中穿行,咆哮着向下游奔去。大团的云朵笼罩着两旁的山峦,增添了许多神秘感,让人产生不尽的遐想和向往。

车过一个拐弯处,左侧山体突然出现一个瀑布,如同一条洁白的哈达。一位牧人赶着十几头牦牛从瀑布下走过,与大自然是那么的和谐。

腕表海拔高度显示,我们已经下降1000米了。峡谷激流已然不见踪影,眼前出现一片开阔地,右面是大片的青稞地,青稞绿油油的,正在扬花灌浆。左侧是一片草地,牧人的帐篷散落在草地上,成群的牛羊在埋头吃着草。不远处的一座村庄家家门前都飘扬着一面五星红旗,俨然一个“红旗村”。

在珠穆朗玛峰附近居然有如此美丽的大峡谷,我们直说“不虚此行”。

车继续前行,路旁一个广告牌吸引了我们。等看完上面的文字,我们才恍然大悟:原来我们正行走在一条“千年古道”上!

传说在公元8世纪后期,赤松德赞从印度迎请莲花生大师入藏时,大师一行途经吉隆沟,曾在此住了一宿。大师见此地山清水秀,风景明媚,不胜感概,又见溪谷中的河水洁白如乳,溪底的卵石光润如玉,更是赞叹不已。于是,在翌日临行之前,欣然命名此地为“吉隆”,即“舒适、快乐”之意,以表达其无限赞誉之情。据传,这段古道留下了莲花生大师的脚印和佛法身影,以及大师在此驱除蛇怪时留下的清晰可见的蛇形图案;在这里,留下了吐蕃赞普松赞干布迎接远嫁而来的尼泊尔赤尊公主的美丽传说;唐朝官员王玄策曾途径此道出使印度。

难道我们走到了峡谷的尽头?问路人才知,我们要去的“大峡谷”还在前面好远的地方。

车又走了许久,我们来到一个镇子,从路旁海关的标牌可以看出,我们已经到了中尼边境,这里便是吉隆镇了。问几个小伙子,前面还有什么所在,他们说前面数里远的地方有一个大峡谷,车可以直接开到那里。

难道我们还没有到阿兵所说的“大峡谷”?

穿过镇子,来到一处山口,沟口大石头上“吉浦风景区”几个红色大字告诉我们,此行真正的目的地到了。

一阵激流的咆哮声传过来,这便是吉浦大峡谷了。因为深藏山中,所以鲜为人知。峡谷深数百米,站在峡谷边向下看去,深不见底。前行不远出现一座飘扬着经幡的吊桥,站在摇摇晃晃的桥上向下看去,令人头晕目眩、胆战心惊。吊桥跨度60米,宽度1.45米,桥面至水面垂直落差达250米。穿过吊桥,出现一条石砌小径。旁有一巨石,中间裂开,仿佛斧劈的一般。前行数十步,两块大石头踞守小径两侧,如同一扇天然的石门。过此石门,眼前豁然开朗,一个小山村进入我们的眼帘。但见阡陌纵横,成片的青稞已经黄梢了。青稞地里多巨石,如虎踞龙盘一般。周围的群山笼罩在一片云雾当中,如同梦幻仙境。见有人来,在田间劳作的人们停下手中的活计,远远打量着我们。

好一个世外桃源。

村里人告诉我们:吉浦村与尼泊尔相邻,一座热索桥将中尼两国的人民紧紧相连。据说,赤尊公主当年就是在这里与送亲队伍告别的,村中至今尚存当年修建的庙宇。

南望故园却不见,北上拉萨皆陌生。赤尊公主那时的心情肯定是伤感而复杂的。然而,这一段跨国婚姻结下了中国西藏与尼泊尔万古长青的友谊。

正是在这种友好的环境中,中国与尼泊尔的经贸往来日趋活跃,成就了吉隆沟的“商道”之名。

西行阿里札记之三

珠峰远景。冯芒洲 摄

野生藏原羚。冯芒洲 摄

珠峰大本营

珠穆朗玛峰是户外运动爱好者心中的圣地。因为专业性极强加之高风险,登顶珠峰成了许多登山爱好者终生追求的梦想。于是,到西藏去,到海拔5200米的珠峰大本营去,感受近在咫尺的“世界第三极”,零距离接触登山爱好者便成了很多户外人的夙愿。

尽管已经在拉萨适应了三天,但一想到要去珠峰大本营,心里还是有些敬畏和忐忑。

公路前方出现一座满是经幡的“大门”,门上“您已进入珠穆朗玛峰国家级自然保护区”的横幅提醒我们:此行的目的地快到了。车开始行驶在砂石路上,周围的群山一掠而过。

这里的山裸露的表面布满砂粒,被凄厉的高原风吹的没了棱角,更像是一座座沙丘,抑或是一座座丘陵。严格地讲,应当叫“高海拔的丘陵”。天很蓝,纯净的一尘不染。大朵大朵的白云就漂浮在头顶,似乎伸手可及。没完没了的盘山路一眼看不到头,颇有“大路通天”的感觉。司机告诉我们,通往珠峰大本营的路是传递奥运圣火前新修的。为了保护这里的环境,路面没有使用沥青和水泥。

在青藏高原,似乎每一个山口都有经幡在飘扬。当又一个飘扬着经幡的山口出现在我们面前时,观赏、拍摄珠峰的第一个地点——海拔5200米的久乌拉山口到了。就要远观珠峰了!一丝激动开始在心中激荡。

波澜壮阔的群山就在眼前,如同山的海洋,远处一带雪山就是喜马拉雅山脉。尽管头顶的天很蓝,远处的雪山却被白色的云团笼罩着,难见其倚天宝剑般的冰峰奇观,倒像是白云中一条蜿蜒蜷伏着的银蛇。我们尽力判断着珠峰的轮廓,期盼着天公开眼。

神话中珠穆朗玛峰是长寿五天女所居住的宫室,因而珠峰也被称作“女神之峰”。最新测量结果显示,它的高度为8844.43米。受地理板块运动的影响,珠峰还在以每年3.7厘米的速度增长着。

车开始下山了。司机突然问我们:要不要走一走原来的老路?听完我们肯定的答复,他一打方向,车突然驶出路外,左摇右摆的向山下冲去。弯路多、坡度大,车成了惊涛骇浪中的一条小船。于是,车在路上跳,人在车中跳,心在胸腔里跳。感受着过去登山者前往珠峰大本营的艰辛,我们大呼“过瘾”!

车过绒布寺,停到一个由帐篷围成的空地上,周围沙砾遍地,乱石横生,像是一个工地,又像是一个采石场。帐篷前颇有现代气味的招牌写着旅馆、商店等字样。司机告诉我们,车只能停到这里,要换乘这里的电瓶环保车去珠峰大本营。

电瓶车在路上飞驰,扬起一片黄土。路旁没有一点绿意的山坡上,几只岩羊不慌不忙的走过。它们只生活在高海拔的无林山地,以苔藓及草、小灌木为生,它们是“冰雪之乡”的真正主人。

珠峰大本营到了。下了车,左面有一块石碑,上面用藏、英、汉等文字写着:珠穆朗玛峰大本营,海拔5200米。对面是一个堆土而成的小山包,经幡飘扬处就是登高望珠峰的所在了。

我们边想象着攀登珠峰的感受,边慢慢的向山顶爬去。有资料显示,自1921到2006年间共有212人在攀登时丧生,其中192例死亡事件发生在大本营,总体死亡率为1.3%,死亡原因多为高原脑水肿和雪崩、落冰等。4天前,12名业余登山者成功登顶,而江苏山友吴文洪次日下撤至8750米处时不幸罹难。

高原反应的“威力”此时才真正显现出来,也就十几米的小山包,此时俨然成了难以逾越的高山。只带着相机的我们好像背负着沉重的背囊,双腿如同灌了铅,心好像要从身体里蹦出来一样。胸闷、气短、一步三喘,我们走几步歇一会儿,终于登上了山顶。刺骨的狂风夹杂着沙粒、雪粒扑面而来,吹得人难以立足。放眼望去,一片开阔地上支着不少的帐篷,这才是真正的珠峰大本营,也就是正式登峰之前登山者最后的宿营地。不远处的珠峰如剑指苍天,被浓云包裹着,如同美女脸严严实实蒙着围巾。我们期盼着风停云散,为的是近距离看一眼尊贵、圣洁的神女之峰。但风声依旧,浓云依旧,看来我们注定要遗憾此行了。

车行驶在返回的盘山路上,我们边走边看着珠峰方向,但见浓云逐渐消散,天空越来越蓝,云越来越白。我们一阵惊喜!

又回到了久乌拉山口,司机没用我们多说,径直将车开到了山顶,只见许多摄影爱好者已架起“长枪短炮”了。视野到处,起伏群山的尽头,形似金字塔的珠峰已经露出了山尖,山腰处一条带状白云如同美女围着的丝巾。渐渐的,右面的云团慢慢消散,只有左面的白云如一面旗帜在飘扬——这应当是难得一见的旗云奇观了。

雄伟、巍峨的珠穆朗玛峰,立足于梦幻般的雪域高原,置身在纯净的蓝天白云下。即使罗列各种词汇,也无法尽述对她庄严华贵的赞美。在千百年来数不清的赞叹与崇敬中,珠穆朗玛峰延续着一个不朽的地理传说。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号