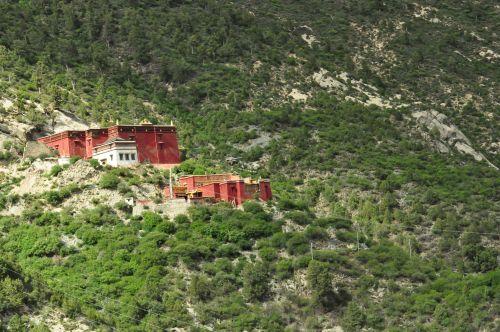

丹萨替寺远眺。

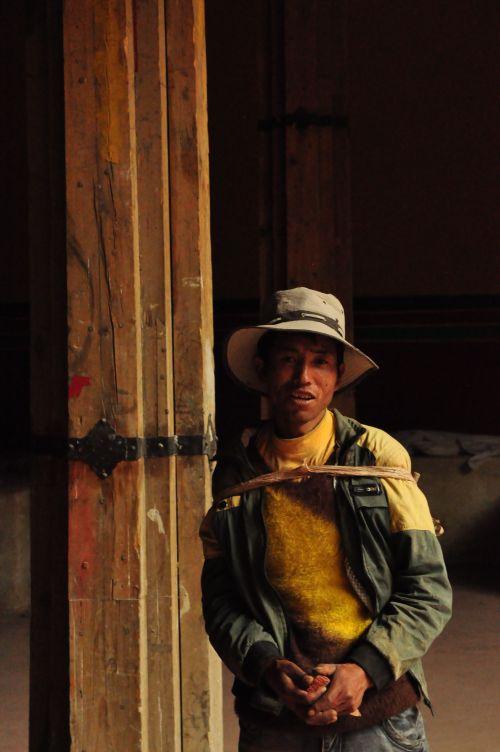

修大殿的工人。

帕木竹巴灵塔。

山南桑日县似乎没有什么著名的景观,桑日的意思是“铜色山”,一个佛教世界观中的常见词汇,据说这座心脏形的铜色山上时刻喷吐火焰,比起邻县曲松(三河交汇)、加查(汉盐)都要壮观许多,但在景致上,曲松有威崖上的拉加里王宫,加查更有神湖拉姆拉错,桑日没有。

走访了曾经壁垒森严的桑日恰嘎曲德,看到了精美的班丹拉姆画像;也走访了可能为吐蕃晚期佛殿建筑的巴郎曲康高瘦地凌驾于民居之上。依然觉得桑日应当不止于此。好在我并不失望,那著名的,又不为人知的丹萨替寺,就在桑日县的“铜色山”之中。

丹萨替寺,一个鲜活的,仿佛能跳跃的名字,频繁活跃于明代的西藏历史中;继萨迦派之后兴起于山南,操控西藏政局二百多年(从元顺帝一直到明万历年间)的帕竹政权龙兴之地;帕木竹巴政权(其教派被称为帕竹噶举派)就得名于寺庙之下雅鲁藏布江边渡口帕竹。

在我的想象里,这应当是一个王朝的背影,其规模应当可以和日喀则萨迦县的萨迦寺相比拟。同样有萨迦寺那宏大的堡垒、城墙,复杂宏伟的敌楼、马面、护城河和女墙;和萨迦寺一样,有布扎护法和萨迦魔女护佑着寺庙。即便没有这样万马奔腾的气势,也应当有雍布拉康或者江孜宗山那样君临平原,万夫莫开,襟山带河的格局。

情况并非如此。桑日县城大桥向西18公里,从渡口向上,就可看到深红色的寺庙院墙,如同草地上的一颗小草莓,其道路之遥远崎岖,简直是刻意要和尘世拉开距离。我们不得不拆掉汽车马达的滤网,增加进气量,还时不时下来推车,才能把“五菱”小面包车推到寺庙跟前。

丹萨替寺所在的山坳有一个颇为平缓的冲击面,水流相对平缓,而不是从山涧一路直下,才能够在海拔4500米的高度上孕育出一小片森林和灌木丛,让岩羊和马鸡生活在其间。这里的小气候比海拔更低的泽当或桑日更为湿润,像是一处空中花园或者幽深洞府。

岩壁脚下是闭关洞的遗迹,时代并不久远;更往上,岩壁上则有整齐挖出的深槽口,类似栈道遗迹;据说之前寺庙和僧舍建筑的遗迹,丹萨替的僧人颇为自豪地说,丹萨替以前可是万户,寺庙的规模远比今天大。

这里海拔4500米,足以俯瞰脚下数十公里的雅鲁藏布江。当年的帕竹渡口已经没了村庄或渡口的痕迹,山脚下是一大片太阳能发电板,江的对面是一个颇具规模的水泥厂。站在丹萨替寺边看去,视角惊人的狭窄,左右张开不到三十度,只能看到一段浑浊的雅江、对面的水泥厂以及屏风般的群山,这和我所设想的俯瞰天下的气势相差太远,却因此更有隐修院的风格,丹萨替敛起大袖,向山而坐。

灵塔殿内两座大塔比邻,只留下不足一米的空间让人侧身而过;正殿内在维修,只有一尊佛像,柱头的彩绘墨水味刺鼻,大殿的一侧有趣地重造了一座圆顶的茅草屋,形似一座蒙古包,内有一柱直通殿顶。后来打听僧人,说是寺庙的创始人帕木竹巴·多吉杰布(1110~1170)最初在此结庐修道,正是在这样的一座茅庐内说法,那是后来的帕竹万户之发源。

经堂内供的像是创教人帕木竹巴,还有噶举派祖师那若巴、玛尔巴、米拉日巴;护法神是马哈嘎啦(大黑天)和著名的直贡阿琦,也就是贡梯寺的护法;丹萨替如今的堪布也由直贡梯派来,经堂内设有直贡法王的法座,可见两寺如今渊源之深。尽管史书上也记载着数百年前两寺干戈相见的往事。

在经堂内设草庐,这是我在藏传佛教寺庙中所见的唯一一例。寺庙的右前方还保留着帕木竹巴·多吉杰布的修行洞,修行洞上方壁立千仞,却有一条Z字形小道缓缓地爬在绝壁上。我们惊叹是什么样的僧人能够在绝壁上踩出路来。

“那个是山羊踩的”,寺庙里一位年轻僧人说,“修炼,就像是磨嘛,是铜还是金子,慢慢地,就磨得出来。”他总是垂着眼。

正殿四周都是刀切一般的山崖,如同和殿墙互相挤压,墙体第一层为古建原物,石块之间的泥土上密布指痕,有一处还有四个指洞。据说院墙曾经要倒,一位僧人经过时,以手支墙,手深入石,至今保留。

整个桑日县都在停电,包括丹萨替,经堂内越发阴暗。殿外也早已一片昏暗,天色如浑浊的银镜。工人们已经卸下肩头的最后一块砖,回到屋里去。殿基下的缓坡隐约都是错落的山石,可能是大群建筑的遗迹,又或许不过是自然堆积,彼此都在暮色中流转,一行行经文一般地写下去。

正殿对面,以深谷为界的帕木竹巴灵塔殿,凌驾万丈虚空之上,却并不面对着山谷,而是转过头来面对正殿,如同维摩诘居士与文殊菩萨面对而坐。

我尝试着和那位僧人聊聊我对帕竹噶举派少得可怜的认识,我想说说丹萨替寺那位大名鼎鼎的座主:大司徒·绛曲坚赞的那本《朗氏家族史》,他听懂了这名字,却听不懂这本书的汉语名字;我也无法用藏语说出来,在尴尬的无法理解之中,天色更暗。昏暗中,仿佛看到朗氏家族的先祖张开双臂欢迎从天而降的仙女门尊玛。“天传人种有三代:一代住持僧法统,作为众生之导师;一代成为藏官长,作为全蕃之人主;一代将成英雄种。”[1]

丹萨替寺一共有12名僧人,如今包括堪布在内的三四人来到天台上闲坐,直到夜色席卷而来,也稳稳地坐着。只有水泥厂灯火通明,对面山头上,丹萨替寺沉沉睡着。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号