1. 一座规模曾经超过大昭寺的吐蕃古刹,如今究竟在何方?

今天内地人所熟知的藏地名刹大寺,多数属于明末清初崛起的格鲁派(俗称“黄教”)寺庙,因其在有清一代,影响较大。但真正有历史意涵的寺庙,却是那些内地人几乎不了解、甚至不少藏地人都没怎么听说的幽院小寺。它们在藏地历史上如流星一样闪耀过、却很快湮没于历史的天空之中。只有熟悉藏地历史,才能还原其曾经有过的辉煌,这也正是身在藏地工作、生活的码字人的“职责”。噶琼寺就是这样一座寺庙,它在吐蕃历史上的规模与影响,一度盖过大昭寺。但直到近代,才被藏地历史大家“更敦群培”发掘出来,被更多的人们所知晓。

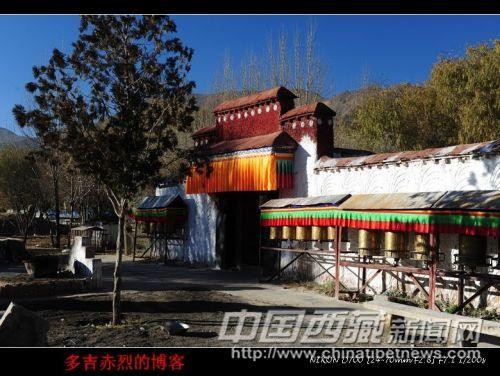

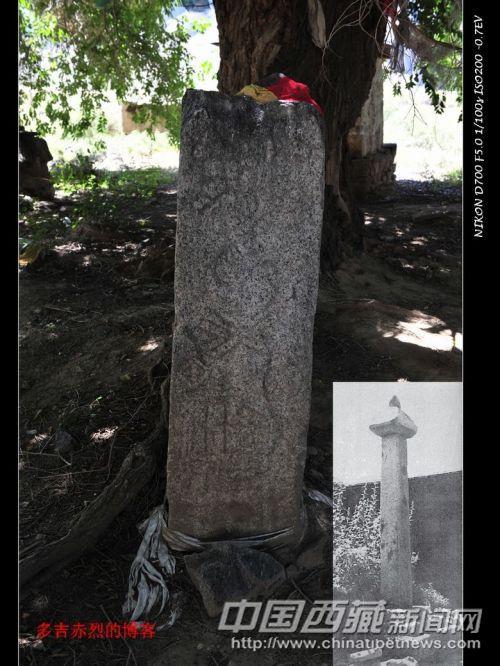

图为今日噶琼寺,其寺门前的“噶琼寺碑”,第一次出现了“拉萨”二字

来藏地的有心人,一般都会提前做点“功课”:简单的就上网查查资料,正经八百的会买上几本旅游指南。这些旅游指南,多数介绍的是名景点、大寺庙,对于到藏地走马观花看看逛逛的人来说,也算够用。而对于长时间工作、生活在藏地的人来说,就不应满足于个别重要寺院和交通沿线的旅游热门景点了,那太辜负了在藏时光。闲来无事,应多到一些外来游客不方便去、或没有听说过的地方,寻寻访访。尤其是我们这些做码字工作的,更有义务多踅摸点不为人知的“宝贝”。看过了,为自己补充一点新知识;写出来,为藏地增加一些新看点。

到藏六年,自己业余时间的最大乐趣,就是像挖“伏藏”[1]的“得顿”一样,到处挖这些“宝贝”。一般的程序是,看藏地史书,发现中间提到的一些很有意思的地方,就要想方设法找到它今天的所在。有的容易找,有的因年代过于久远,名称与地点都有变化,以至于当地人也不知道所指为何物、地处于何方,待历尽曲折,终于寻到“真主”,个中极乐,不足为外人道也,——有点类似于更敦群培大师见到巴曹大译师的古寺时所说:“未曾详细研究藏族历史的人,只知如此著名的古寺在卫藏地区,但并不知究竟在何处。今天突然出现在眼前,一种无法形容的悲喜之情,油然而生。”

寻找噶琼寺,就经历了这样一个过程。起初在有关史料上看到,吐蕃王朝第七位赞普、赤松德赞之子“赤德松赞”(798年-815年在位),为弘扬佛教,仿照先辈松赞干布、赤松德赞等,建造了一座名字是“噶琼”(藏文意为“小星星”)、实则规模宏大的寺庙。据说精致度可与大昭寺媲美,规模超过以往历任赞普所建寺庙。寺庙建成后,还树立了一座“兴佛盟誓碑”,亦称“噶琼寺碑”,碑文中第一次出现了保存至今的“拉萨”二字。近代更敦群培大师曾亲临该地考察,确认了该碑的存在。

这样一个有趣的地方,今天在什么地方呢?史料中只提到噶琼寺“位于拉萨河对岸”,还有更具体一点的是说在“热玛冈”。“热玛冈”这个名字,以前倒是看到过。有史籍记载,1959年十四世达赖出逃时,就是从热玛冈渡口过拉萨河、向山南逃窜的,但那一著作也没有标明它是今天的什么地方,只说在“罗布林卡以南”。问了身边不少“老西藏”,他们也都没听说过这么个地方。从地图上看,罗布林卡所对着的拉萨河以南,是堆龙德庆县境,大概属今柳梧乡地界,但查《堆龙德庆县志》,根本没有提到过“热玛冈”,甚至县志中的“交通”一项,居然没有任何有关渡口的内容。

只好托一位“拉萨通”向柳梧乡政府打听,很快就有了结果:“热玛冈”确实就是柳梧乡的柳梧村,但噶琼寺的具体位置,他们也不知道。既然村子都确定了,相信村里人必然会知道位于该村的寺庙到底在哪里。不过,在寻访当天,我们又犯了一个想当然的错误:既然是柳梧村,那必然是在柳梧乡所在地喽!驱车过了拉萨河大桥,穿过道路纵横的火车站地区,跑了半天路,才到了柳梧乡政府门口。去得太早,乡政府里还没有人上班,在清晨的袅袅炊烟中,好不容易看到了一位早起的村里人,一打听,敢情柳梧乡政府所在地这里是桑达村,而柳梧村,就在我们一路穿过、视而不见的拉萨火车站那里!

掉头回返,直奔我们熟悉已久的拉萨火车站。在行人稀少的车站各条路上找来找去,同时通过熟人给村里的书记打电话,最后才明白,原来以往去火车站时经常看到的一座树木掩映中的“无名小寺”,就是历史上大名鼎鼎的噶琼寺!不知还有多少粗心人像我一样,经常来往火车站,居然忽视了这座历史名寺的存在。

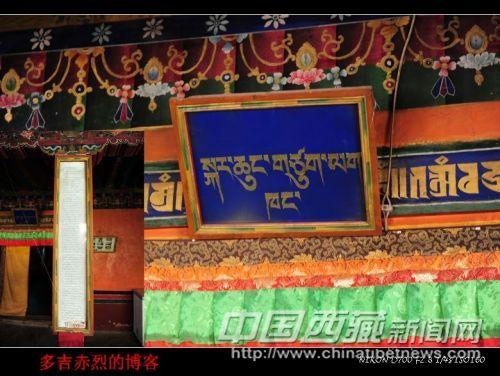

噶琼寺名

2. “我要建一座小星星般大的寺院,”赤德松赞如是说,于是就有了“噶琼寺”

到了寺庙旁边,才明白为什么它不太容易引人注目:今天的噶琼寺,只有一层佛殿,围在一个小院中,与柳梧村的普通民居差不多。在周围的柳梧新区,鳞次栉比的高楼大厦如雨后春笋般拔地而起,噶琼寺如僻居明亮星空一角的一颗不惹眼的小星星,完全看不出曾经是吐蕃名寺的辉煌风采。

然而在历史上,这却的确是一座有着传奇色彩的著名寺庙。要介绍这座寺庙的来历,首先得说说兴建这座寺庙的一位“奇人”——赞普赤德松赞。赤德松赞是吐蕃王朝最鼎盛时期的赞普“赤松德赞”最小的儿子。按说他没有机会继承王位,但是种种阴差阳错,他最后坐上了赞普宝座。

赤德松赞本来有同母兄弟四个,都是母后蔡邦氏所生。大哥牟赤松波早年夭折,二哥牟尼赞普继承了王位,但是因为他过于宠爱父亲赤松德赞托付给他的一位王妃(相传赤松德赞相信她是自己母亲金城公主转世),被早已心怀嫉恨的母后蔡邦氏下毒害死。三哥牟迪赞普经历更曲折:赤松德赞晚年信佛,想把王位提前传给儿子牟尼,就找来大相、外戚“杰参拉囊”[4]商量,大相之子乌仁在殿外守候。这情形被王妃梅准看到了,怀疑赞普要把大权交给那囊氏(即大相所在的外戚氏族),于是就告诉了牟迪(其母后属外戚蔡邦氏)。牟迪要进殿劝阻父亲,却被乌仁拦住了,王子一怒之下,拨剑将乌仁杀死。这就是吐蕃王朝史上有名的“乌仁事件”。由于杰参拉囊独揽吐蕃大权近20年,赞普也得让他几分,所以只好按所谓“三喜法”(让三方都喜欢的法律)处理:将牟迪流放;赏给大相家族一日路方圆的土地;让牟尼继位。

如此,在牟尼被突然毒死后,牟迪还在流放地,有人就提议由赤松德赞的幼子继位。但当时朝中掌权者形成了观点不同的两派,一派以世俗大臣为主,认为王子太小,应把权力委托给大臣,也就是由他们掌权;然而以小王子的僧侣老师“娘·定埃增”等为首的高级僧侣,回忆起赤松德赞年幼时,由大臣摄政,那些崇苯反佛的大臣公布“小法”(即大臣制定的法),迫害佛教徒,故很是惧怕,极力主张把政权直接交付给小王子。两派僵持不下,最后议定试一试这位年仅4岁的小王子能否治理国政。众臣为他戴上赞普所需的头饰,放在国王宝座之上,据说因头饰太重,压得他脖子有点歪,然而却很有威仪,故人们称他为“赛纳勒景云”——“赛纳勒”意为“试而佳”;“景云”意为“歪脖”(一说他天生脖子就歪,另一说是因他年岁太小、听政时间太长,故免不了有时歪着脑袋打瞌睡)。

从小学习佛教知识、又被僧侣们扶上王位,赤德松赞自然对僧侣非常倚重和尊敬,对振兴佛教兴趣浓厚。那时候,尽管没有出现赤松德赞幼年时的大规模灭佛现象,但反佛力量还是很强大的。史料记载,当时,“桑耶寺僧人断粮,僧人只剩下说法的气力。寺院仓库被毁,祖拉康(大昭寺)墙基堆满了鼠粪,所有僧舍房门被盗走,失去了寺院模样”(《贤者喜宴》)。有康区的僧人请求王后帮忙修缮桑耶寺,王后却认为:“僧人崇信并重振佛法,想法很好,但会招至灾祸,将修复之事搁置为好。”可能正是由于王室中也有人担心兴佛引来灾祸(这可能是苯教徒造的谣言,此事在噶琼寺碑文中有记载),所以人们都不敢为寺庙提供物质支持,况且那时候佛教在民间还未盛行,寺院及僧人主要靠王室和贵族支持,王室态度不积极,许多寺庙就出现了破败景象。

赤松德赞成年后,首先修复了桑耶寺,并恢复了对僧人的供养。他还增修了大昭寺的小回廊——大昭寺最初只是像一个倒扣的升子(量粮食的器具,四面呈梯形)一样的建筑,这时有了四周的回廊,规模稍有扩大(也有史料记载是建筑了围墙)。

维修先辈们所建的寺庙只是第一步。当时的吐蕃王朝还算盛世,有一定的势力,同时也可能是为了进一步壮大佛教的地盘,崇佛的赤德松赞有一个雄心和梦想:要修建一座规模超过以往各位先辈们所建寺庙的大寺。传说他与众臣商议:“瞻部洲中,以王为最大;吐蕃王之中,以我最大。我要建一座大如太阳的寺院!”这可把众臣吓坏了,说:“太阳有50由旬(古印度指帝王一日所行之程,约26里)大,吐蕃没有这么大的平地可以放得下。”他又问:“那月亮有多大?”有人回答:“吐蕃也没有那么大的平地能容纳下月亮。”他说:“那就修一座巨星般大小的寺庙吧!北方牧场宽阔,平地多,就建在那里。”众臣禀道:“大星球的面积也不小,而且如果在北方建寺,离君臣们太远,恐怕会冷清而空荒。”最后君臣商定,就建一座小星星般大的寺院,地点则选在拉萨附近的热玛冈——据说当年修大昭寺用来驮土的山羊,就来自于此。藏语“热玛”的意思是“母山羊”;“冈”指“小丘、山地”。

随后工程就开工了。据说那些参加兴建噶琼寺的工匠们都很争强好胜,泥瓦匠说:“如果没有我泥瓦匠,什么也做不成,所以,我最重要。”木匠说:“如果没有我木匠,无论做什么也没用,所以,数我最重要!”雕塑匠说:“如果没有我雕塑匠来雕塑佛像,那就什么意义也没有,所以,还是我最重要!”最后,经协商,首先请雕塑匠煮皮、雕塑各种佛像;然后在周围立起柱子——这可能是木匠的活,然后由泥瓦匠盖上殿顶,在外围砌了墙,噶琼寺就建成了。

这一传说,与眼睛、鼻子、嘴巴争论谁最重要等类似童话或寓言故事很相像,其寓意似乎反映出噶琼寺最重要的部分,是其各具特点的佛像。不过也可能反映了当时建造噶琼寺的匠人们,来自不同地方,所以才有谁高谁低的争论——如果比照赤德松赞之子热巴巾建造类似于噶琼寺的“温江多寺”时,参与的能工巧匠分别来自印度、汉地、于阗(今新疆和田)、克什米尔、尼泊尔、吐蕃等,就不难得出建造噶琼寺的工匠定非来自一地一域的结论,说明噶琼寺是一座融合了不同地域建筑及雕塑风格的殊胜寺庙。确有史料描述该寺当时高达九层,第一层是藏式风格,第二三层是于阗风格,第四五六层是来自“白曲”的汉地工匠按汉地风格所修,第七八九层是印度工匠按印度建筑风格修建。金铜制屋顶,四周佛塔环绕,极为堂皇壮美。

一方面兴建佛教寺庙,另一方面佛教僧侣的地位也得到空前提高。在赤松德赞时期,曾将藏地首批出家的“七觉士”之一的“拔·塞囊”(法名益西旺布,接任寂护成为桑耶寺第二任堪布),封为“世尊宗师”,主持桑耶寺,主管藏地佛教事务,但僧人并未被正式授权参与政事。在赤松德赞之子、赤德松赞之兄牟尼赞普时期,僧人才初步有了参政权。而赤德松赞幼年的僧师“娘·定埃增”等能与众大臣相持不下、最后力排众议将赤德松赞拥立上台,说明吐蕃政权中僧人力量的上升。赤德松赞继位赞普后,当然会投桃报李,他先是为他的僧师娘·定埃增所建的“夏拉康”寺庙竖立石碑,旌表他的功劳。后又封高僧“贝吉云丹”为“政教宰相”(平章政事),共同参加御前会议。

正式授权僧人参与政事这一做法,现存史料最早见于一处石刻文字:“昌都丹玛摩崖石刻”(在今察雅县香堆镇仁达村)。很有意思的是,在吐蕃王朝历任赞普中,赤德松赞留下的石刻碑文最多。据统计,在藏地发现的吐蕃王朝时期的石刻,共有21件,赤德松赞就独占9件。看来这是一位喜欢留下文字记录的赞普,他也是藏文三次厘定中“第二次厘定”的发起者,主要对佛经中的译文进行了规范,制订了翻译原则,建立了翻译理论,对后世的翻译工作产生了重大影响。

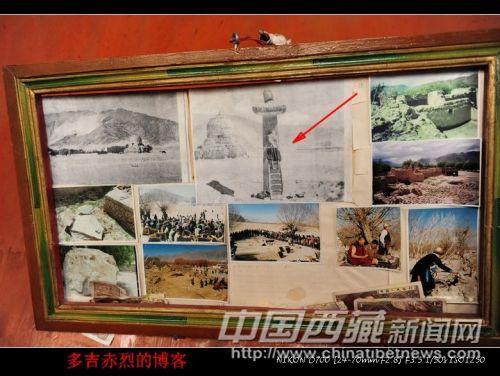

噶琼寺碑,据说是上个世纪30年代一个外国人所拍,当时古碑完好

3.在噶琼寺的石碑上,第一次出现了“拉萨”的名字

在赤德松赞所留下的石刻文字中,最为重要的,要算寺庙建好后、树立在噶琼寺东门的“兴佛盟誓碑”了。这一碑文,等于是把吐蕃王朝自松赞干布引入佛教以来的历史,作了一次系统总结,并对如何在藏地弘传佛教,做出了明确规定:

“圣神赞普赤松赞(即松赞干布)之世,始行圆觉正法,建拉萨显幻(即大昭寺)等诸神殿,立三宝所依处;祖赤都松[8]之世,于林之赤孜诸处建神殿,立三宝所依处;祖赤德祖赞[9]之世,于扎玛建噶曲寺,于青浦[10]建神殿等,立三宝之所依处;父王赤松德赞之世,于扎玛建桑耶等寺庙,中央及四境遍建神殿,立三宝之所依处;圣神赞普赤德松赞之时,亦建噶琼神殿等,立三宝之所依处……”(以上列举了历代赞普信奉佛教的事实,从中也可看出噶琼寺地位之重要,堪与大昭寺、桑耶寺等并列)“至父王升天后,复有以卦及梦兆为由,于我王臣之间屡进谗言,谓‘信奉佛法对赞普圣体及国政会产生危难,故不可信奉之”(这是赤德松赞继位初期佛教衰落的原因)“(故)再严申盟誓:‘对祖上所遗誓书盟文中各项记载(指赤松德赞的兴佛盟誓等),无论何时一定遵行。’我如此盟誓,内外大小诸臣亦发誓愿遵行……除王臣众人如此立誓外,赞普子孙后裔亦须如此立誓。今后凡新娶王妃,新委大臣,均应如此立誓。凡有未如此立誓者,定使其照此立誓,方能迎娶委派之。”最后列举了立誓者详细名单,即“王妃立誓者”“小邦王子立誓者”“大小参与国政之大臣立誓者”等等。

盟誓是吐蕃人极为看重和敬畏的,因此其内容绝对严谨审慎;石刻又是不可更改的第一手资料,可信度极高。所以从这一通碑文中,可以发掘的信息极多。比如,吐蕃王朝的赞普世系,以往藏地史书记载比较混乱,这里则脉络清晰。又比如,当时佛苯斗争很激烈,而反佛的重要手段就是利用卦及梦兆等制造谣言。再比如,立誓者的名称及排列顺序,王妃、小邦王子、钵阐布、大伦、囊伦等,为研究吐蕃王朝的政权构成、官职名称与地拉等,提供了珍贵资料。不过,能让今天一般人更感兴趣的或许是这一点:在现存的吐蕃史文字资料中,这里第一次出现了“拉萨”二字!

很有趣的是,尽管在噶琼寺碑文中明确了赞普子孙甚至包括新娶的王妃,都要立誓兴佛,但这一盟誓“签名档”中,却不见他的三个儿子(赤德松赞五子中有两人早夭)的名字。或许是因为他们尚不算“参政”者?他的大儿子热巴巾倒是严格遵守了誓言,而且仿照他的父亲,建造了与噶琼寺类似的九层佛殿“温江多寺”。后因崇佛过于狂热,而被崇苯大臣在酒后扭颈杀死。他的二儿子藏玛则因噶琼寺碑文中要求的“赞普王室之子孙,自年幼者起到执掌朝政者止,都必须在僧人中选委善知识,尽量多地教以佛法”,自幼出家,成为赞普世系中第一位出家的王子,后被崇苯大臣买通卜卦者,扬言他留在赞普身边对赞普身体及国政不利,将他流放到门域(藏南地区)。——这种用卦象造谣的手法,正是噶琼寺碑文中早已揭示过的,但仍管用。他的小儿子朗达玛被崇苯大臣推上王位,继而开始了灭佛行动,被佛教僧人所刺杀,时在噶琼寺建成(约在806年)的30多年后(842年)。吐蕃王朝很快崩溃。

让噶琼寺回到使人关注的根敦群培

4. 吐蕃帝国灭亡后,噶琼寺也陷入大乱,九层佛阁只剩下残碑,直到根敦群培的发现。

噶琼寺在朗达玛灭佛以及吐蕃王朝崩溃时的命运,藏地史籍语焉不详,或者说是几乎没有记载。只在后弘期的《第吾贤者宗教源流》(约成书于12世纪)中提到:“祖制废弃,正法湮没,拉萨被水冲,噶琼寺被火焚,桑耶寺被沙毁而成兽穴……”这里的“拉萨被水冲”,或是指大昭寺的佛像、经书等被投入水中(实际上佛像是被藏起来了)的事情;桑耶寺本就建在雅鲁藏布江边的沙滩上,如果没有人管护,自然会“被沙毁而成兽穴”。值得注意的是,藏地史料表明,在朗达玛灭佛中,大昭寺、桑耶寺等大寺都只是被封门,并没有被毁掉,为什么朗达玛父亲所建的噶琼寺就惨遭火焚?如果噶琼寺被焚这一说法属实,我想与以前博文中说过的有九层之高的帕邦喀“玛荣宫”在灭佛行动中被毁的原因相似:有九层之高的不简单是佛殿,更像是碉楼,可供人据险抵抗,于是才难免被烈火焚毁的厄运。

尽管遭火焚、噶琼寺却肯定不是被有意彻底损毁的另一证据,是寺前的“兴佛盟誓碑”被完整保存下来了,而这正是灭佛者最应齑为粉末的对象。成书于1564年的《贤者喜宴》,全文收录了碑文的内容,极有可能是抄录的碑文而非得自纸质史料。噶琼寺惨被火焚以后,从此似乎就湮没无闻了。在藏传佛教后弘期,大昭寺等拉萨周边寺庙都得到了一定的修缮,但噶琼寺基本上被人们遗忘了。据说后来因距噶举派“四大八小”之一的竹巴噶举派主寺较近,这里成了竹巴噶举派的尼姑寺。造成噶琼寺这种状况的原因之一,可能是其地处拉萨河南岸,水灾频繁,又没有一个强大稳定的统治政治作支撑,来兴修水利,只能任其随淹再修,毁毁建建。好在有赤德松赞时期的大规模建设做基础,噶琼寺没有彻底变为平地,寺庙生命在延续,当年树立的石碑仍得到保存,只是那块石碑上的古藏文,能读懂的人不多。

迟至1946年,更敦群培为了写《白史》准备资料,与跟他学习英语的贵族霍康·索朗边巴(我在甲玛沟一文中写过他)一起,到噶琼寺挖“宝贝”,当时看到这块石碑和碑文都完好无损。他看到以后高兴地说:“用噶琼这个碑文,可以纠正过去史书上的一些错讹。”正是由于他的这一举动,才让不少人开始关注这一被遗忘在拉萨河南岸小寺中的珍贵“宝物”。

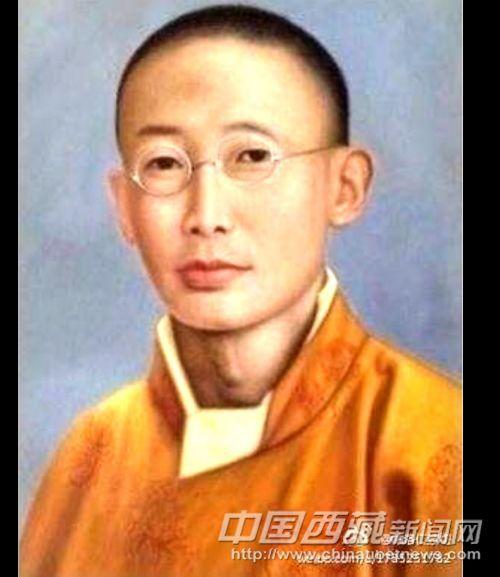

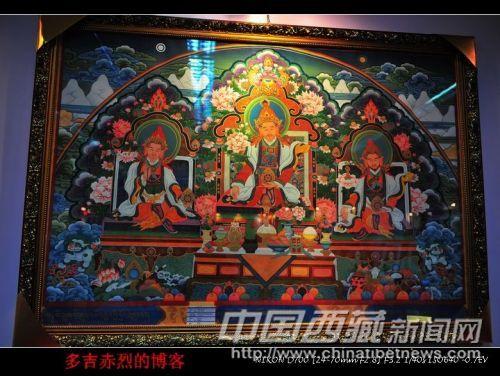

祖孙三法王图,赤德松赞的父亲及儿子都在其中。

相关链接一:被忽视的赤德松赞

噶琼寺的创建,正处在吐蕃王朝的由盛转衰时期。赞普赤松德赞时期,吐蕃王朝最为鼎盛,吐蕃军队甚至一度攻占了唐都长安。赤松德赞更为有名的,是他请来莲花生大师,这是藏地引入佛教密宗之始,开辟了独具特色的“藏传佛教”。他兴建了藏地第一座佛法僧三宝俱全的寺庙“桑耶寺”,让“七觉士”成为藏地首批出家者。但他去世以后,吐蕃王朝很快走向衰落和动荡:他的次子牟尼赞普继位后“三均贫富”,激化了社会矛盾,不久被母后毒死;他的孙子热巴巾因狂热崇佛,被崇苯大臣害死;另一个孙子朗达玛继位后,毁寺灭佛,被佛教僧人刺死,吐蕃王朝崩溃。在这一连串的变乱中,唯一不过激、且得善终的,就是赤松德赞最小的儿子赤德松赞。他继续了父亲的兴佛事业,但却比他的哥哥及他的儿子们稳当些:在计划兴建一座规模超过前人的寺庙时,能够与臣下妥协,最后兴建了一座“小星星”般大的寺庙;在寺前立碑盟誓,重新确立了父亲的兴佛事业;同时不动声色地将僧相提繁升到了比一般大臣高的地位,创造了吐蕃的“僧相制”。然而在历史评价中,他的父亲赤松德赞与儿子热巴巾均跻身于“祖孙三法王”行列,他却很少被人提起——历史人物的地位,也有个“人气”问题,并不总是与实在的业绩划等号。图为唐卡上的“祖孙三法王”像,是藏地人对吐蕃王朝时期兴佛有功的三位赞普的称呼,在许多寺庙中常可见到)

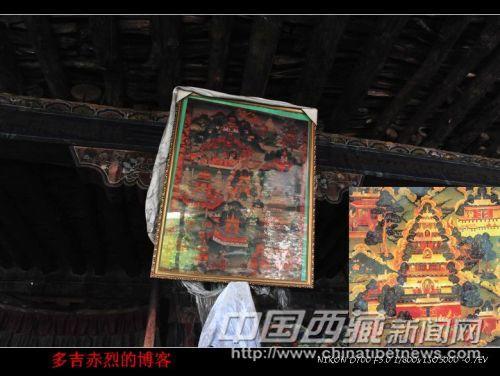

温江多寺挂图

温江多寺残碑

相关链接二:和噶琼寺比肩的温江多寺

温江多寺在拉萨河以东的今曲水县才纳乡,以往是吐蕃王朝著名王后“赤玛伦”的宫殿,赤德松赞之子热巴巾继位后,在此兴建了据说规模超过以往任何一座寺庙的“温江多寺”,并也像自己的父亲一样,在寺内外树立了石碑。然而由于热巴巾不久就被崇苯大臣害死,他所树立的石碑上只画了一些吉祥图案,很让后人不解。更敦群培大师来此考察后,很快推断出因热巴巾在位时间短、来不及刻上碑文的结论。传说温江多寺为九层佛塔,如今早已损毁势。在如今温江多寺门廊中有一幅描绘寺庙初建时景象的唐卡,图拍于曲水县才纳乡才纳村庞古组。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号