李俊琛

西藏,对于很多人来说,也许只是旅游、探险、猎奇诸如此类的字眼。然而对于新中国第一批进藏女兵李俊琛来说,西藏就是她的第二故乡,这里承载了她太多的情感与故事。当年,李俊琛以一支反映军民鱼水情的舞剧《洗衣歌》红遍中国的大江南北,她将那些在西藏的日日夜夜,那些情感与故事,用亲切的语言传达给世人。

通往世界屋脊的天路

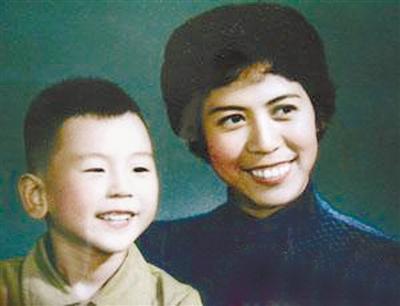

李俊琛和她的儿子。

1949年,13岁的李俊琛加入西北野战军战斗剧社,成为一名文艺女兵。1951年,中国人民解放军开始进入西藏。李俊琛所在的十八军辗转来到四川,肩负起抢修川藏公路的任务。15岁从四川出发,边走边修,到西藏的时候,李俊琛已经19岁了,这条通往青藏高原的路,李俊琛走了整整四年。

“那时艰苦的环境是现在不敢想象的。当时没有先进的设备,主要装备就是铁锤、钢钎、十字镐。整个过程全用人力,用手抬、用肩挑,整条川藏公路全是用解放军的一双双手修起来的。有一次修到雀儿山的时候,这座山海拔差不多5300米,几乎全是板岩和冻土,当地有个‘爬上雀儿山,鞭子打着天’的说法,战士们只能用十字镐刨,刨下去的都是白茬、白印。无论怎么拼命刨也很难刨开坚硬无比的冻土。后来,有人想了个办法,从山下找来树枝,在冻土上生起火堆,融化一块刨一片,融化一块再刨一片,路就这样一点一点刨出来了”。

李俊琛当时在部队里个头最小,总是排在队伍最前面。战友们给她取了个绰号“李头”。年龄虽小,但她从没有拖过队伍的后腿。因为是文艺兵,所以在行军时,除了和战友一起修路外,李俊琛还要背着几十公斤重的道具;休息时,要为战友们表演节目。在海拔那么高的地方,走路都很困难,更别说是唱歌跳舞了。李俊琛回忆道:“我们爬山的时候那真是手脚并用啊,大口喘气的声音就像拉风箱一样。等到了山顶,嘴皮都裂开了。因为肺出血,咳出的痰都是红色的。有一次战士们为了慰劳我们文艺兵,烧了一锅开水,给每人盛了一碗。因为太渴了,我就端起来喝了一口,但抬头的时候,发现其他人都没喝,大家又把水倒了回去。当时真是舍不得喝啊,在那么高的地方,水太宝贵了,是用来救命的。我喝了那口,心里特别内疚,觉得自己怎么就那么不自觉。战士们也口渴啊,就这样,大家都把水留给最需要的人。”

“从四川到西藏那段路,因为地质脆弱,泥石流、塌方随处可见。夏天,有时候刚修好的一段路,山洪来了就冲得一塌糊涂,只能重修;冬天,零下四十几度,海拔高,帐篷不够,很多人只能挤在一顶帐篷里相互取暖,即使这样,还是被冻得整夜睡不着觉。因为高原气压低,吃的全是夹生饭。几乎每一公里我们都会有一位战士牺牲。”说起当时的事情,李俊琛说那些画面历历在目,就像放电影一样,估计这一辈子都忘不了了。

就这样经过四年的风餐露宿、摸爬滚打,李俊琛终于来到了西藏。当年的小姑娘已经成长为坚强的战士。到达拉萨的时候,李俊琛以为自己到了天边,心里琢磨着走了这么久,这么远,一定回不去了;干脆把心一横,准备与西藏“长相厮守”。

舞台上的西藏情

李俊琛表演时的照片。

1959年,西藏开始民主改革,李俊琛和文工团的战友们到藏族群众中去体验生活。回来后,文工团举办了一场汇报表演,战士们用文艺节目的形式汇报了对生活的感悟。正是在此次晚会上,李俊琛创作了自己舞台生涯的第一部舞剧,也是西藏的第一部舞剧--《格桑旺姆》。

“当时到藏民中间,农奴的诉苦、生活的感悟,让我激动万分。有位藏族阿妈向我讲了这么一个故事:因为欠了奴隶主的债,女儿被抢去做了奴隶。几年后,在泉边,女儿认出了前来背水的母亲,但不敢上前相认。私自与亲生父母见面,是奴隶主不允许的。如被发现,轻则施以鞭刑,重则后果不堪设想。女儿偷偷地望着妈妈,等旁边的人走了,才敢轻声唤着‘阿妈,阿妈,我是您的女儿啊’。母亲怕女儿受苦不敢回应,只好含着泪花悄悄相约下次再一起来背水”。

这样的故事,李俊琛听到、见到的都太多太多。回到文工团要创作舞剧的时候,这些故事如同穿珠子一样一颗颗呈现在李俊琛面前。怎样才能在舞台上将农奴的那些苦难准确、生动的表现出来呢?李俊琛没日没夜地写了改、改了写,顾不上睡觉吃饭,当年才23岁的她已经冒出了好多白头发。她说:“一天到晚,脑袋里面没有别的,只有农奴受到的那些苦啊、痛啊,怎么提炼故事,如何展现主题,怎样布局、结构。想到后来,觉也不能睡了,得了神经衰弱”。最终李俊琛决定以那位藏族阿妈与她女儿的故事为原型,创作两幕舞剧。一幕展现母女分离的痛苦生活,一幕描述解放军解救女儿,最终一家团圆的场景。舞剧名就取剧中女儿的名字《格桑旺姆》。令李俊琛万万没想到的是,她的第一部舞剧一经演出,就大获成功。

“当时我们在一座寺庙里排练。因为是排练,没有灯光、没有服装、也没有音乐,什么都没有,只有剧情。好多老百姓都趴在窗户边偷偷看,虽然不懂我们的语言,但是很多人都一边看一边哭,全看明白了,那是他们真实的生活啊!”李俊琛说,“那次汇报演出,那么多的节目最后就定了《格桑旺姆》为保留剧目”。

这部表现农奴悲惨生活的舞剧《格桑旺姆》,不仅为李俊琛带来“五好战士”、“先进工作者”这样的头衔,也让时任西藏军区文化部部长朱流记住了这个年轻的创作者。

《洗衣歌》里的“鱼水情”

《洗衣歌》的宣传照。

1964年,为了参加第三次全军文艺汇演,朱流要求李俊琛排练一支表现军民鱼水情的舞剧。接到这个任务,李俊琛进藏十几年来的记忆一下子浮现在眼前。

正如李俊琛后来在《洗衣歌》歌词中所写的那样,“是谁帮咱们翻了身,是谁帮咱们得解放,是谁帮咱们修公路,是谁帮咱们架桥梁”,解放军帮助西藏老百姓做了太多太多的事情,而老百姓对解放军的感恩与回报更是让李俊琛动容万分。

李俊琛说了两个感人的故事:“有一次从前线回来,我们的车陷入了冰河里,几个藏族小伙看见了,二话不说,把衣服脱了就往里跳帮我们挂铁链,上来后浑身都冻紫了。还有一次,也是从前线回来,冰天雪地,暴风雪把路也封了,什么都淹没了。车停下来后,我们听见一阵响动,原来是几个藏族阿妈在旁边架起锅,煮清茶请我们喝下暖和身子。这群阿妈从老远的地方,背着水、背着锅、背着柴,专门在路上等我们,这是种什么样的感情啊,不是亲人胜似亲人。”

李俊琛将自己亲身感受深情融进舞剧中,1964年创作了闻名遐迩的《洗衣歌》。

《洗衣歌》讲述的是一群藏族小姑娘帮助解放军战士洗衣服的故事。舞剧动人的剧情、轻快的节奏、反转的表现方式使其在第三次全军文艺汇演上获得好评。演出结束后,在观众的强烈要求下又返场一次,这样的情况在当时并不多见。周恩来总理后来接见《洗衣歌》表演者时,对李俊琛高度赞扬:“艺术品总是来源于生活,你要是没有西藏的生活,怎么能创作出《洗衣歌》呢?”

演出后的第二天,上百人排着队来向李俊琛学《洗衣歌》。从此,《洗衣歌》在全国流传开来。从中央单位到地方单位,从城镇到农村,从专业的演员到业余的爱好者,到处都传演着。甚至在时隔四十多年的今天,《洗衣歌》依然常演不衰。

如今的李俊琛,已经离开西藏三十多年了。说起在西藏的岁月,仍是情难自禁。老人说:“我忘不了西藏,忘不了一起出生入死的战友,我们在那片土地上付出了我们的青春。”李俊琛与西藏的情结或许可以归结为曾经付出的青春年华;亦或许,还有因为西藏而收获得浓浓的战友情。

说起在西藏一起走过来的老战友,李俊琛动情地说:“那是比亲兄弟姐妹还要亲。我们是同甘苦共患难。比如我们一起去出差,要是遇到土匪,那就一起死;要是这个雪山崩山,车翻下去了,这一车人就得一起死;同住一个帐篷,常年在一个锅里吃饭;哪怕只有一口汤,一人一口,你喝一口他喝一口;有一根烟卷,你抽一口他抽一口。从来没有你我之分,也没有各自的家,大家都是一起长大,这几十年一块过来的。”也许,这份情同手足、这种生死与共,正是那片美丽高原回馈给李俊琛最好的礼物。

李俊琛与西藏,几十年来,沉淀了说不完的情愫。晚年的李俊琛,不顾年迈的身体,一次又一次回到那片高原,看看那些改变了的、留下来的关于西藏的一切。借用汪曾祺曾经形容沈从文的一句话:李俊琛在一片120万平方公里的高原生活了一辈子。40岁之前的她生活在那片土地上;40岁之后的她活在对那片土地的印象中。(本版图文均来自网络)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号