从交通的角度理解萨嘎作为阿里南大门的地位是显而易见的,无论是经219国道还是318国道中尼公路段进入,萨嘎都是不可或缺的中转站。事实上,在1962年仲巴县划归日喀则地区管辖以前,萨嘎也确实是毗邻阿里的最后一个县份。如果再往前推,西藏噶厦地方政府时期,阿里的实际管辖范围甚至还曾南推到过昂仁县的桑桑附近。然而,萨嘎成其为阿里南大门最有说服力的理由应该来自地貌所呈现出的变化。“苍凉、雄奇、寥阔”等等,但凡与想象中之阿里的特性相吻合的词汇,都可以用以说明甚至强化这种观感。一出萨嘎,有高原之高原美称的阿里气息,便无可阻挡地扑面而来。

拉孜县查务乡边检站分路口是一道“坎”。仿佛往西翻嘉措拉山口就只是到珠峰和出樟木,往北经森格隆峡谷过桑桑才是上阿里的正途。总之我们一过拉孜县雅鲁藏布江大桥,看见迎面而来的越野车拖起了长长的尾尘时,就突然有了踏上阿里路的感觉。而与此相比,日喀则至拉孜那一段全在雅鲁藏布江中游宽谷农区中的黑色油路,只能算是前奏。

地处雅鲁藏布江小支流拔嘎浦曲河谷的森格隆路段并不长,但却破碎异常,尤其是森格隆寺至朗错一段临时的河床石滩路,甚至颠断了我们的后轮轴。拉孜到桑桑短短110公里的路程,几乎都是在这种破碎而逼仄的峡谷及筑路工地中蹒跚前行,视野和心思都因极受限制而迫切地期待着宽阔草场的出现。惟有经过朗错和昂仁金错时,这种情绪能稍得缓和。昂仁县城位于昂仁金错那片蓝色的南头,距离湖边219国道上的卡嘎镇不到6公里,远远望去整洁而宁静,甚至依稀可见这座高原县城在湖中颇有些诱惑的倒影。

昂仁至桑桑间番巴村的扎桑寺,修建在路北侧一座600米的山顶和腰部,远看非常雄峻险要。昂仁县文物志中说,扎桑寺是早期宁玛派四大主寺之一,建于16世纪中期,创始人仁增·贡觉顿珠是宁到派著名大师阿里班钦·白玛旺杰的弟弟,也是开掘宁藏派北方伏藏经卷的名僧。扎桑寺历史上曾获明王朝所授予的可独立行使政教的权力,1717年蒙古准噶尔部入侵时该寺毁于兵灾。如今这个寺庙的主持已经传承了19代。

桑桑这个极易让人记往的地名在藏语里是“水好草美”的意思,这里盛产的优质酥油曾是供奉班禅喇嘛的贡品。另外,九月牧草尚丰将枯之际的桑桑割草节也颇有牧区特色。但桑桑最出名的还是因为它正当交通大道,早在元朝和之后的噶厦地方政府时期,桑桑就是拉萨通往阿里的26个驿站之一。南下拉孜可达日喀则和拉萨,北上萨嘎可达阿里,同时在桑桑以北10公里处可分路往藏北那曲的尼玛,再北110公里处的22道班又可分路往阿里措勤,这两条分线即习惯上所称的大小北线。

优越的交通位置,加上地处农牧区南北交汇地带,令桑桑很早以来就成为过往商旅的重要食宿点。不过随着新藏公路全线油路改建工程的逐年推进,桑桑作为住宿点的传统已经淡化,多数车辆只是选择在这里午餐而已。我们因返拉孜换轮轴耽误了4个多小时,抵达牧区桑桑镇时天已泛黑,以至于这个著名的公路小镇的风貌我们全无领略。

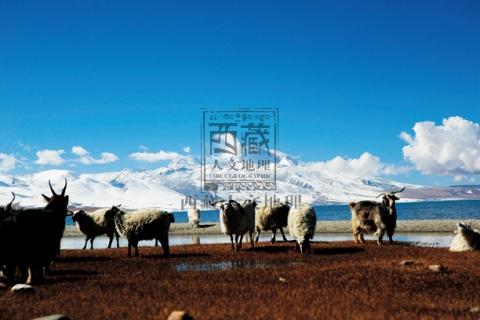

喜悦在于:敞阔的草场与黄沙间,满是网状的晶亮水系,远处的喜玛拉雅和岗底斯两大山脉的雪峰绵延相合,天地为之一宽。从仲巴开始,无尽的阿里路,实际上都是在这样一级一级升高的宽广河谷牧场中穿行和爬升。在这有“野牦牛之地”美称的仲巴盆地里,运气好会遇见野牦牛。

距离萨嘎县城加加镇26公里的达吉岭乡在1972年以前曾是县府所在地,现在是一色的牧民定居点新建住房。再往西15公里即是昔日达吉岭寺。建在小山嘴顶部上的昔日达吉岭寺距离219国道仅2、3公里,汽车可以直接开到寺门。据寺里的老僧有限的介绍得知:“昔日达吉岭”中的“昔日”是寺庙正式的名字,“达吉岭”是这一带的山名。寺庙创建于1729年,属格鲁派,很长一段时间里都是拉萨小昭寺的属寺,包括3年一换的寺庙主持也是由小昭寺直接委派。达吉岭寺西侧山坡上有大片旧寺遗址及可观的佛塔群,与219国道相连的小路上还有几座佛塔相连。从建筑外观上看这座寺庙很在点宫堡的感觉,虽不及桑桑镇扎桑寺那般雄峻,但这里视野更为开阔,尤其是向南远看到雅鲁藏布江宽谷时,确有些天风浩荡中遗世独立的感觉。

达吉岭寺往突击拉山口间80公里的路段,经过风雪中大片的牧群及牧人,一两处颇显气势的遗址残墙(达吉岭东20公里处和西10公里处各有一处。东面的遗址估计是以前萨噶头人的城堡。),以及突击拉山口以东20公里左右直贯疏黄一色草原的红色土石路。地图上显示突击拉山口北侧有岗底斯山脉的最高峰冷不岗日(也有地图标记为罗波康日或罗波峰,海拔709米),但那一路显然是睡过去了,没能看到。过突击拉山口即进入仲巴县境,眺望之下的仲巴是这一路前所未见的大草原,喜马拉雅和岗底斯两大山脉雪峰环围,雅鲁藏布江河网纵贯其间的景象,在这里体现得最为充分,这和老印象中仲巴县城如何因沙化而三迁其址的荒芜感有明显不同。

由转山道西面的起点拉曲沟的“恰蔡岗(磕头山峦)而进,经过佛塔所形成的神山之门、色尔雄大经幡柱、红色巨石天葬台遗址(转山道四大佛足印即在此),再下到拉曲峡谷谷底过桥,但可爬升至依山腰峭壁而建的海拔4830米左右的曲古寺。曲古寺最初是由一位来自聂波地区的大成就者所建,所以最早也叫聂波日宗寺。曲古寺得名于寺内供奉的一尊相传是天然生存的佛像。据说这尊佛像最初是由一位大成就者自湖中取出,并敬献给古格王国初期著名的君王泽德赞(1076年著名的阿里火龙年传昭大法会即由他组办)。泽德赞又将之供奉在当时古格的一所名寺里。岗仁波齐曾化身为7名印度苦修僧前往此寺化缘未果,于是生气之后的他便用法力隔空强抢了这尊佛像到现在的曲古寺。此后泽德王为抢回佛像曾发动了一场战争,但佛像终究还是留在了神山。在这个过程中,佛像为了回到主供之位,曾开口请一位老人背他回去,所以这尊佛也被称着“会说话的佛”。曲古寺长期隶属于南竹巴噶举派(即不丹噶举)。曲古寺的下方有传说中的莲花生大师修行洞。

继续延拉曲峡谷的岩石小道缓升,在整个转山道的西北角处,即能看到三座分别以无量寿佛、顶髻尊胜佛母、白度母命名的“长寿三尊峰”处(第二个佛足印在此附近),再经过白龙和仲龙两条小溪后,2小时左右即可抵达5050米座北朝南的哲日普寺。这所寺庙源于12世纪时竹巴噶举派名僧古仓巴。古仓巴是岗仁波齐转山道的开创者,也是神山进入藏传佛教后弘期以来,第一个在神山开创道场并拥有神山之主称呼的高僧。据说他转山至这所寺庙所在地时,受一只由神明(狮面空行母)变化成的野牦牛的指引,寻找到了一处隐修洞穴,洞穴之名得自于“野牦牛隐没于此,但尚余角迹的山洞”,藏语称之为“哲日普”。哲日普洞自此以后成为竹巴噶举历代高僧的修行洞。哲日普由洞扩建变寺始于顶钦·顿珠彤美。该寺周围有众多神山圣迹,寺后的高峰被认为是贤劫千宫,寺后的峡谷往北可通往狮泉的源头区域,斯文·赫定所谓五次翻越岗底斯山,就从这个位置出发过。寺前为三怙主(以金刚手、观世音和文殊菩萨命名的三座5800米左右的山峰),寺东一块巨石是所谓的乌鸦宫殿,再往东北3公里的高处有乱石群,是阿里最著名的清凉寒林天葬台,海拔5400米,天葬台下又有据说是米拉日巴大战那若本琼时留下的三块叠垒的巨石。哲日普寺是多数人结束第一天转山路程并住宿的地方。

天葬台位于哲日普寺与卓玛拉山口的中间,大约3公里多一点,再往前经过罪恶石,即可一路上达5660米的卓玛拉山口。这个山口的得名也源于古仓巴。传说他快到山口时因总不见顶及寒冷危险等而心生畏惧,这时,由21个度母所变化的青狼为其引路,并最终消失在这个山口处的一块度母石刻里。所以以卓玛(藏语“度母”之意)命名。卓玛拉山口以下的坡路较陡急,且多为碎石路面。不远处的小湖叫慈悲湖,据说是散财童子洗手之处。自此可一直下到与门曲相汇的地方(第三个佛足印在此附近的大石上)。自此以下的第二个沟口(从岗仁波齐峰方向流出),是岗仁波齐峰东北面的观景点,这条山沟据说可通往天葬台的下面,被称着“空行母之路”,并也有一小湖,但是,没有大能耐的人是不会选择它的。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号