其实藏王寻茶是有史料记载的,第三十六代赞普都松莽布支在位时(公元676-704年)将茶引入了西藏,并进行了推广。由于高原上的人常年吃肉喝酥油茶这样高脂肪的食物,所以很快就喜欢上了茶叶,并形成了全民饮茶的习惯。

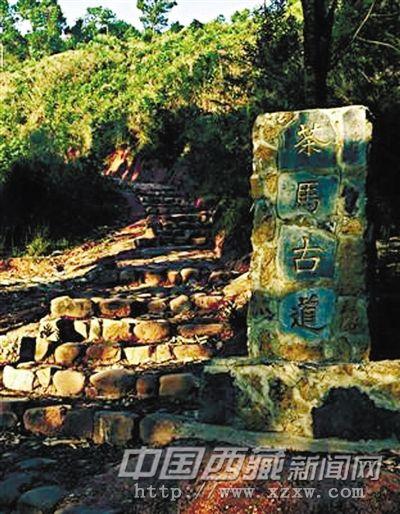

这里曾经有无数马帮经过,现在沉寂了

藏王寻茶的故事

茶马古道的形成源于“茶马互市”,而关于“茶马互市”之源,民间一直流传着一个“藏王寻茶”的故事。传说藏王都松莽布支在位时,曾得了一场怪病,多日不见好,医生未见过此病症,不敢乱开药。后来一天,藏王躺着晒太阳,见屋檐上飞来了一只鸟,口衔树枝。此后连续七天,鸟儿日日衔树枝来此。出于好奇,藏王看了看鸟儿衔来的树枝。他惊奇地发现,此地并没有这样的树。他摘下树叶尝了尝,瞬间觉得神清气爽,病情也见好了。藏王于是派众使者四处去寻找这种树。藏王身边最忠实的大臣决定找到这种树。大臣走了很远,来到一条河边,本以为河很深不敢涉足,此时一条鱼游了过来,大臣得知水并不深,顺利渡过了河。过河后,大臣找到了这种树,正想多摘些树叶回去,这时一只母鹿从身边经过,他便用母鹿驮了不少的树叶回去。

这种树叶就是茶叶。至今人们还会在茶杯上刻绘藏王寻茶的故事,一等茶杯刻口衔树枝的鸟儿,二等茶杯上刻河中鱼戏水,三等茶杯上刻母鹿吃草。

其实藏王寻茶是有史料记载的,第三十六代赞普都松莽布支在位时(公元676-704年)将茶引入了西藏,并进行了推广。由于高原上的人常年吃肉喝酥油茶这样高脂肪的食物,所以很快就喜欢上了茶叶,并形成了全民饮茶的习惯。宁可三日无食,不可一日无茶。藏区不产茶,但是安多和康区却出产优良的种马,当时民间需要许多马作为战马,由此便有了“茶马互市”的贸易往来,往来之通道,也就成了“茶马古道”。

穿过这样的路,马帮还可能有更长的路要走。

茶马互市与马帮

鲁迅先生说世上本无路,走得人多了也就成了路,茶马古道是无数马帮走出来的。藏王将茶引入藏区后,茶很快受到了藏区人们的喜爱。喝茶须有茶具,所以“茶马互市”不光只是茶与马交换,还有其他物品,比如茶具等。春天的茶好,马帮常常趁早赶着骡马从藏区出发,带上青稞、糌粑和良马穿过横断山脉,走得快的,二十多天就能到达目的地。总之,他们要赶在4月份采茶季前到达川、滇的产茶区,用种马、青稞、糌粑等交换茶叶。

茶马交换能为商人带来丰厚的利润,明朝洪武年间,一匹好马能换到120斤茶叶。“茶马互市”的利益促进茶马古道的繁荣。汤显祖的《茶马》讲:“黑茶一何美,羌马一何殊”,可见当时茶马互市之盛。互市的兴盛反过来又促进了茶马古道的延伸。最盛时,以洱海为中心延伸出东南西北五条茶马大道,最有名的有川藏和滇藏两条。川藏线从雅安出发,途经打箭炉(今康定)、拉萨、不丹、尼泊尔,一直延伸到印度。滇藏线从云南的洱海出发,经丽江、中甸(今香格里拉)、德钦、芒康、昌都到卫藏地区。在这种情况下,茶马古道上马帮也逐渐多了起来,据记载,到了近代,云南不少地方一个县能拥有几百匹甚至几千匹马,每年将上万担的滇茶运往西藏。

负责托运的多数是骡而不是马。

马帮的“马” 马帮的“帮”

“行船走马三分命”,马帮长年累月风餐露宿,不仅要走过艰险的路途,还有可能会遭遇各种不测风云。因此,马帮内部有严格的组织结构。

对于一个马帮来说,一般九匹马是一群,三群为一伙,总共加在一起就是“帮”,马帮的人数不一定,看帮的大小而定。帮的组成有三种,家族式的马帮、组合式马帮,还有临时搭伴儿的马帮。这种马帮的骡马都是自家所有,赶马人也都是家中的男丁;组合式马帮是同村或者是邻村人一起赶马,从中选出一个首领负责带队,将货物送到目的地;临时搭伴儿的马帮只是因为同路或者有同宗业务,为了抵御艰险,结伴而行。

马帮内部有马锅头、二锅头、三锅头,还有马脚子、岐头、伙头、哨头等。马锅头是马帮的首领,负责马帮所有的买卖事宜和吃饭分菜等,由于很多马锅头和兄弟们吃一锅饭,所以被称为马锅头。二锅头是马帮的二当家,负责管账。马脚子是赶马的人,经过努力可以拥有自己的马帮,做上马锅头甚至老板。岐头是医生,伙头管伙食和奖惩事宜,哨头负责安全。

人有人的规矩,马有马的规矩。头骡就是骡马中的王,穿戴不同于平常的马,总是打扮得华丽异常,《赶马调》中有“头骡打扮玻璃镜,千珠穿满马笼头,一朵红缨遮吃口,脑门儿心上扎绣球”。二骡马驮的是药品,三骡马则是专门供马锅头或者是病号乘骑的。在这样的规制下,马帮要严格按照“编制”走,要是出点差错,还有可能会引起马儿之间的不和。

驿站和赶马人的歌

兴之所至,则歌之咏之。就像我们熟知的劳动号子一样,马帮里面也有很多自己的歌。出行了,告别家人和朋友,赶马人一边吆喝着马儿,一边唱:“三月里来三月三,赶着骡马进茶山,普洱茶好人人爱,驮起茶叶到远方。”长年累月行走在路上,赶马的汉子不免会有思乡之情:“叮咚的马铃声响遍山坳,我唱着思乡的歌喂马料,嘶鸣的马儿也像是在思念旧槽。”要是走到一处驿站歇歇脚必定是令人欣喜的:“进入大马店温暖的围院,小二吆喝着抬来肥美的草料,马锅头卸下行装,点上一斗草烟。”数十天的路程艰辛异常,常常要克服恶劣的自然环境,累了赶马人就会唱:“正二三,雪封山,四五六,淋得哭,七八九,稍好走,十冬腊,学狗爬。”马帮生活的寂寞和孤苦,可见一斑。

如今,现代汽车取代了马帮,汽车的马达声取代了脖铃声,马帮已经成了一段渐行渐远的回忆。我们只知道,马帮所经之处带去了茶叶留下了繁华。过去,茶马古道的重要驿站,如打箭炉(康定)、丽江、昌都、拉萨等,如今已经没有了马帮的影子,但当年的繁华还在。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号