什么是藏银

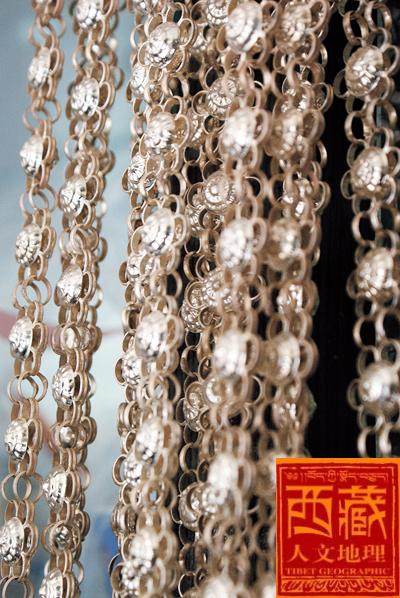

无论是在内地,还是拉萨八廓街,贩卖藏饰的人都会说,眼前漂亮但略显粗糙的白色金属制品是“藏银”制作的。很多游客也相信“藏银”这一说法,并为拥有这样的饰品感到高兴。但是,也有很多游客反复询问,到底什么是“藏银”?藏银和银子又有何区别?而这些大规模流通的白色金属藏饰品,到底是不是银子做的?

我们首先访问了位于八廓南街的一家古董店,店主旺堆是熟人,他告诉我们这些白色金属制品“很多不是银子的,‘藏银’是银,但有很多是仿冒的,是白铜。”我们在拉萨古建队也得到了相近的回答,古建队“金银铜匠组作坊”的雕刻手与银匠师傅也告诉我们,很多所谓的藏银不过是白铜,“如果是银子,怎么能卖到那么低廉的价格!”可以肯定的是,我们在市面上和小商贩那里买到的“藏银”饰品,很多并非银子制作,而是白铜掺以其他金属打造而成,其中不含任何银的成分,只是一种廉价的旅游工艺品。

但“藏银”一词也绝非如此简单。除了旅游产品开发商巧妙的借代了这个词而外,“藏银”却的的确确存在。在收藏界与学术研究刊物上,我们经常看到“藏银”一词,尤其是在研究清代货币的学术文章或专著中。换而言之,藏银不但存在,而且它一直就是在西藏被用于钱币与工艺品铸造的白银的简称,并且在藏族的日常生活与宗教生活中扮演了十分重要的角色。自白银成为贵重金属以来,它就扮演了这样的角色,藏民族也不例外。据王海燕先生的著作《西藏货币史》,在经济领域,西藏地区是我国历史上最早制造银币的地区,这一话题也逐渐成为一个人们关注的热点。

藏银仍在继续流通

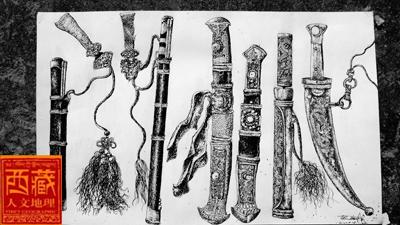

这里所说的“流通”,并非以货币形式,而是指日常生活中的普遍运用。与内地稍有不同,藏族是一个十分喜爱白银的民族。当然如果问普通藏族百姓民,喜欢黄金还是白银,回答肯定会是黄金。但白银的流通却比黄金更为广泛一些,普通家庭就有购买白银的能力,家中使用银器也为家庭增色,所以在黄金和白铜之间,选择了白银。这也是古建队的工匠们为我们道出的一个理由。白银在西藏的日常运用是多方面的,小到耳环、汤匙、银筷、木碗包银、酥油茶杯、过年过节用的酒桶,大到几米高的佛像,都使用白银。

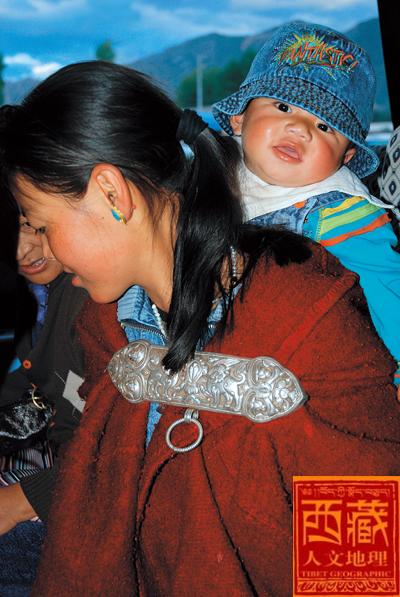

在拉鲁湿地一户藏民家里,当我们去作客时,热情好客的主人会请我们品尝家里自产的新鲜酸奶。为我们倒酸奶的碗就包着银子。家里的橱窗里,也陈列着一套豪华的银器,这是过年时候使用的,遇到盛大的节日也会取出来用。吃肉的时候,用来割肉的刀十分漂亮,手柄和刀鞘也用白银镶嵌饰纹。家里有一匹赛马,马脖子的环佩装饰着白银物和绿松石。主人的媳妇有个刚出生不久的女儿,名叫央宗卓玛,当她母亲用氆氇背起她的时候,我们看到她胸前的银饰,孩子的母亲说这也是纯银打制的。家里佛龛上摆设的佛像除了镀银之外,也有的是纯银制成。这样的景况在西藏自治区随处可见,如同一幅值得深入探讨的人类学图景。问题是,藏银的年使用量到底有多大?原银又来自哪里?于是我们不得不再去三个地方:拉萨古建队、太阳岛大理银匠商铺与作坊区,日喀则――全西藏最有名的出银匠的地方。

世代银匠

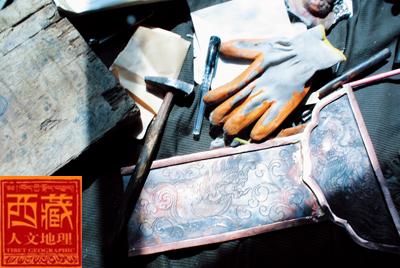

在古建队,为我们作介绍的便是两名来自日喀则的银匠,其中一个祖籍在日喀则,到父亲这一代迁居拉萨。他们的家族,都世代从事银匠行业。拥有这样一门手艺,不仅需要长期刻苦训练,也有不传之秘的家族技法,并且各自拥有自己的声誉和客户源。但是随着上世纪八十年代以来,经济体制上的开放和大理银匠的大批量涌入,单独的作坊开始崩散,工匠们开始了联合作业。一间作坊里,七八个匠人正在同时打造器具,金属碰撞出的火花和各种声音不绝于耳,这其中不仅有雕刻师,还有金匠、银匠、铜匠以及铁器浇铸师。“在以前,这是不可想象的,”来自日喀则的首席银匠扎西说。现在,他们不仅在同一个屋子里工作,而且银匠也不单单只是制作银器了,还参与制作金器铜器,“总之,能做的都做”,扎西说。由于在一起相互交流,彼此技艺也得到了提高。

对于继承祖业的扎西来说,这一行业并不是他的最初选择。曾经在学徒时期,他作了几年便放弃了,同朋友去外地打工,但由于在打工期间所做的事与自己的专长不靠边,所以也没有挣到钱。于是,又回过头来重操旧业。此后再经过几年刻苦的训练,从练习素描,再到浅浮雕、镂刻和浇铸,迄今扎西几乎熟悉了这个行业的所有技法。现在,他已经成为这里最好的银匠之一。他觉得,自己没有辱没自己父辈的名声。扎西的祖父,是业内非名望赫赫的工艺设计师。这种心路历程史他变得更加热爱自己的职业,他已经意识和理解到:“所有这些工艺作品,都是藏文化传统文化里的一部分,而且是非常精美的那部分。”

古建队目前主要承接宗教制品如佛像的铸造、雕刻等。当我们进入古建队时,正遇上他们眼下正在进行的工程:十三世达赖喇嘛灵塔的金顶从布达拉宫拆卸下来,放在库房里,准备重新镀上金银。镀金作品必须要先镀银,然后再镀金,但是,“这里需要区分一下,镀银用的是水银,即汞,外加硝酸”,扎西说。通常,这些东西扎西在藏药店就可以买到。对于纯银,他们则从银商那里购买,这些银商来自云南、北京、以及青海等地。

古建队的银匠们向我们坦承,“我们同太阳岛大理银匠接触较少,这里面的确也存在着竞争关系。”不过,西藏本地银匠接的都是大宗活,而太阳岛大理银匠接下的都是小件,基本上平分了生意。不仅仅只在太阳岛,大理银匠也分布到了全藏各个地区,以拉萨太阳岛为总的大后方。对银器大规模的使用,从事制作和销售白银工艺品是近一二十来年的事情。在过去,只有贵族才更多的使用得上银器。对于旧银品质好坏的看法,也各说不一,有的银匠说旧银好塑造,因为比较纯。也有人说新银更好使用。

大理银匠族群

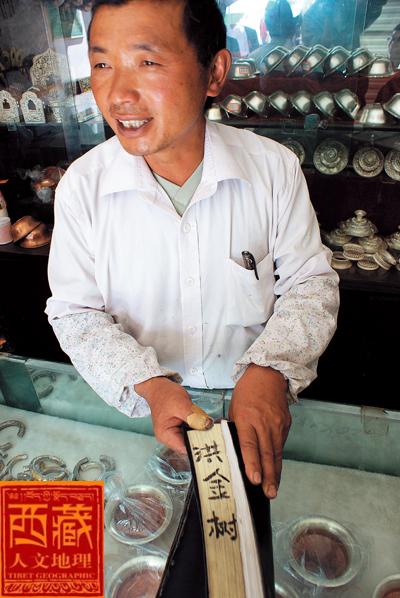

太阳岛金融大道的东侧一片密集的平房是金属加工区,而大理银匠占据了这里的绝大部分店面。这里几经变化,只有大理银匠们的商铺全部还在营业。在“彩云银饰”的门面前,一位银匠正坐在马凳上专注的打制银器,旁边有一个高大的炉子,一把铁钳放在地上。他没有与我们交谈,这时老银匠洪金树笑嘻嘻地从外面进来,与我们高兴地交谈。我们得知门口工作的人是他的女婿。洪金树的女儿也在附近经营着一间自己的银器铺子。洪金树的弟弟洪金峰,则在日喀则经营自己的银器作坊。

洪金树是一位典型的白族银匠,也是世代祖传。当我们问他,为什么选择到西藏来,他说,“凡是有少数民族的地方,就有需要银匠的地方。我自己是白族,我当然知道啦。像广西啊,贵州啊,这些地方都需要银匠。”他一边说,一边豪爽地大笑。洪金树来拉萨已经二十年,一直做银匠。他为自己是银匠感到十分高兴。首先,他认为这是祖传的技艺,自己得以继承,而自己的弟弟、儿子女儿女婿也都是银匠,他们的家庭仍然是银匠之家;其次,他认为这并不是一件重活,“敲敲打打就可以了”,他说,另外重要的原因还是银匠是一件“无本万利的行业”,他说,“不会亏本的”。

为什么“不会亏本”,对此我们十分好奇。洪金树说,“因为我们卖的是手艺嘛”。而白银原料有时是他们自己向银商购买,也有时是主顾自己拿旧的银制品来,以旧换新。刚说到这里,正好有一位外地来的藏族老阿妈进门,拿着一支袋子打开给洪金树看,里面是一件马鞍上的饰物,镶有一块很大的包银,还有一只旧的银碗。一番交涉后的结果是,老阿妈要用鞍子上的银饰换些新的银具,而那个碗要换一个新的银酥油茶杯子,因为她要在雪顿节晒佛时,去哲蚌寺作供奉。

有时顾客不愿意以旧换新,洪金树就收购他们带来的旧银。价钱则根据银色而定,不同的银色有不同的价格。“西藏有很多旧银,那些古银钱币、碎银、还有一些饰品等等”,洪金树说。它们的成色也不一样。“如果顾客不相信我们的判断”,洪金树说,“我就征得他们的同意后,在炉子上化给他们看,化完之后再秤量。这是实实在在的,做不了假的。”

说完他回屋把他那头盔一样的的坩锅拎出来,放进门口那个高炉里面,生起火,拉开风箱。洪金树兴致勃勃的,把熔化银子的过程简单演示给我们看。

对于白银的成色洪金树凭借自己多年经验,认为越好的白银手感越软。在他的印象中,尽管碰到过的好银有很多,比如香港的、瑞士的,他都在拉萨碰到过。但尤其对瑞士白银印象深刻。“我从上海的银交所购买白银,需要多少,他们给我发多少货过来。”然后,他掏出手机,说,“他们每天都会给我发来银价信息,白银的价钱跟股票是一样的,每分钟都在变。这段时间银价在下跌,和股票一样。”

洪金树引以骄傲的一件事情是,电视剧《茶马古道》里银器道具——服饰、餐具、藏刀、马具银饰、头饰等,绝大部分都是上海电影制片厂和中央电视台在他这里订做的。由于这部电视剧的影响,大理白族银匠们的名气也跟着水涨船高。洪金树的店铺虽然不算大,但是满屋子整整齐齐的都摆满了闪亮的银器。在太阳岛,这样的店铺不在少数。尽管不一定都是来自大理,但拉萨人都统称他们为大理银匠。银匠们在这里形成了一个居住、工作和生活的片区,偶尔也夹杂有一两家青海藏族银匠的店铺——这些青海藏族银匠同古建队一样,也只接纳大宗的佛教造像。

当我们问到一个看来是敏感的问题、即大理银匠与拉萨本地银匠之间的竞争关系时,洪金树说,“啊呀,藏族银匠里面可是有很多厉害的高手!他们也是从小就开始干这个的,他们做得好的东西,我们还赶不上。”这话里面有一种对同行的真诚尊敬和赞美。洪金树的拉萨朋友中就有不少藏族银匠,“我常去拜访他们。刚开始不熟,不让进屋(工作作坊),后来熟悉了就成了好朋友,一坐就是大半天,他们来我这里也是一样。”

藏银并非产自藏区,除了旧银,大部分是内地输送过来的,也有的来自尼泊尔。西藏产银吗?从走访中,我们始终感觉到,日喀则是银匠们共同“敬畏”的地方。给人的感觉是那里银匠众多、高手众多,还拥有全西藏最著名的传统金银制作民间组织――“扎西吉彩”;并且,人们说那里有自己的银源。但不论是古建队的师傅们还是大理银匠,他们对日喀则是否产银,都很难说得清楚,尽管他们中有的人就来自日喀则。

在日喀则

拉萨到日喀则之间270公里的路程,因为限速,高速大巴需要六个小时才能到达。“扎西吉彩”,现在有另一个名字是“日喀则金银铜器厂”,是日喀则闻名中外的金银铜器加工厂,当记者找到时,觉得其所在地略显冷僻。九月中旬,已是收青稞的季节,厂里的大多数工匠都回家抢收去了。厂里只留有四个人,厂长,出售与管理银器和库房的管理员,以及两名日喀则市里的银匠:一老一少。

“扎西吉彩”是日喀则最古老的金银铜器加工制作的民间组织。“乾隆时候就有了”,厂长告诉记者。厂长本人也是银匠出身。“扎西吉彩”的旧址已经成为公路,现在的厂址是新搬迁过来的,一片平房,金、银、铜作坊划分清晰。在厂长引荐下,记者认识了厂里年纪最老的银匠,也叫扎西,和太阳岛大理老银匠洪金树一般年纪,留着一部胡子,穿一件休闲西装,进入作坊后便换了工作服,并且很配合地接受记者的拍摄。在老扎西那间低矮的作坊里,阳光从落地窗透进来,照着他的炉子,他一边工作,一边为客人展示他那个黝黑的工具箱(旁边则堆放着不少啤酒瓶),一一介绍工具的名称和用途,有刻纹路用的、有塑形用的、以及各种各样古怪的锤子,就像介绍自己的老伙计。这些东西记者在拉萨古建队时也看到过一些,但是没有像现在这么仔细的看过。

老扎西的炉子上有一只小坩锅,像一个黑乎乎的小茶杯。这是老扎西自己制作的,也是银厂特制的一种坩锅,他们叫它“罗锅”。为了让记者相信他的说法,老扎西从外面来拿进来一个坩锅土胚,土胚刚做好,现在正置于太阳下暴晒。老扎西说,材料很简单,是产自本地的一种叫“亚里”的暗红色黏土,以及一种叫“格亚”的藏青色石头,石头要碾碎成粉末,与黏土粉末掺水混合,做成杯状,放在太阳下晒干水分,再高温烧制就成了。这种坩锅很好用,“也不吃银”,老扎西说。随即他带记者去库房看“亚里”和“格亚”这两种材料,装了好几麻袋。关于坩锅吃银的问题,据拉萨太阳岛的老银匠洪金树说,铁坩锅比较吃银,除非不得已不用铁锅,他认为混合钢坩锅、以及尼泊尔生产的一种石棉坩锅都好,一点也不吃银。也许,他不知道还有这样一种坩锅也不吃银。

关于银源,老扎西尽管一面说“这是厂长管的事情”,一面告诉记者,日喀则目前不产银。银子都是外面买回来的。厂长的回答也同老扎西一样,这令记者稍微感到有些失望,这之前,记者想象着能看到日喀则原产的白银。厂长打开柜子,搬出一块银子,其几十斤重的分量使记者觉得,这是这辈子看到过的最大的白银。这块银子厂长是在拉萨买的,并且,厂里的银子也都是从拉萨购买。当记者问及拉萨银商的白银来自哪里,他回答说:“是内地”。傍晚,扎西老银匠带领我去造访当地年岁最高的银匠,但是不巧的是不在家,去拉萨过雪顿节去了。而他本人不使用手机,最终无法取得联系。

回到拉萨之后,记者采访了拥有四个金矿的矿商扎西次仁,后者说:“银矿是混合型矿,没有单独开采的。现在国家管制,民间不可能独自开采银矿。”因为这两个因素,记者对寻找银矿开采地的计划似乎得暂时放弃了。而历史上西藏本地是否有过自己的银矿开采,也不再作为本文追索的方向。而“藏银”这种称呼,是在研究“宝藏银币”时开始的现代称呼,主要文献是王海燕先生的《西藏货币史》与曹刚先生的《中国西藏地方货币》两本专著。

作为白银铸造的货币,乾隆宝藏银币是中国境内最早流通的正式银币,它最早也在西藏实现流通。

藏银的另一副面孔:宝藏银币

在布达拉宫下、雪城东南角,有一幢不算太大的两层藏式建筑,建筑面积670平米,这就是曾经的旧西藏宝藏局—雪造币厂。当布达拉宫成为世界文化遗产之后,聚集在此的人们迁移到了现在的雪新村,而坐落在雪城中的这座往日的雪造币厂,也显得更加孤寂了。现在它已经成为展现西藏货币制造史的博物展览馆,这里不但展示了宝藏银币的铸造流程,还让我们看到以它为线索的历史。十八世纪末,为抵制英、印、尼泊尔等国外币入侵,清朝中央政府下令在西藏设立宝藏局,下设雪造币厂。当时的情况较为复杂,英国欲侵入西藏,但被乾隆派出的大将军福康安逐出边界。而后,不甘失败的英国利用被其掌控的印度、尼泊尔银币大肆侵入藏区,企图破坏西藏金融秩序的稳定。在这种情况下,清政府颁布了《钦定藏内善后章程》,在西藏成立宝藏局。

1793年,也就是乾隆五十八年,宝藏局开始铸造出第一批宝藏银币,即乾隆宝藏银币。该银币的铸造发行具有里程碑的意义,因为,它是中国境内最早流通的属于本国制造的正式银币,接下来的嘉庆宝藏银币、道光宝藏银币、直到宣统宝藏银币的官币都是依此惯例而颁行,前后流通有一百多年。钱币收藏界称此为宝藏币。宝藏币使用库平银制,这种制度对以后的西藏货币制度深远的影响,长达二百年多年。需要说明的是,这种西藏地方铸造银币横制和平色虽为中央库平,但不一定和中央完全一致。《有泰驻藏日记》(光绪三十年三月二十九日,即1907年3月29日)记载:“番银四两合内地银二两四钱”。据此,藏银每两只和内地银约6钱。

早期宝藏银币的形态,保持了中国古代铜钱外圆内方的样式,但方孔已经明显缩小。银币正反两面,汉藏两种文字合铸,正面为汉文,背面为藏文。到鸦片战争前后,宝藏币的形态发生了一些改变。清朝政府为驱逐英国印度的卢比,改革了乾隆以来的宝藏银币,铸行了一种新银币,该银币主要针对泛滥成灾的卢比,所以在形态上恰似卢比,无论是图案――光绪皇帝的侧面头像,大小,轻重都与卢比近似,纯白银制造,有大中小三种,这种银币称之为“藏元”,实际上是在成都铸造、而广泛流通于西藏的一种银币。宣统二年(1910年),宣统宝藏银币铸行,这是大清帝国的最后一批宝藏银币,银币背面中心的位置铸上了龙的图案,这时的银币形态与全国流通的银币已经大致相似了。

在宝藏银币的制作方法上,雪造币厂采用的是锤击钱模冲压的方式。整个工序大致如下:铸币师先在炉子上将银子熔化,然后将银水倒入模型盒子当中,得到银薄片。这一步很重要,因为把银薄片放在铁砧上,一人手护钱模,一人举锤击打钱模,在银薄片上打击冲压出银币的正面和反面。一块薄片上可以击打冲压出多块银币胚子(如图:宝藏银币铸行流程)。工匠再进行剪切,修边,打磨。这样就算完成了一枚银币的制造。但是还有一道关卡,因为这是货币,其成色与横制必须符合规定。所以,制造出来的银币必须过秤。只有过完秤的银币才能装箱,入市流通。

具体的历史过程比这要复杂得多。宝藏银币的设计与铸造,体现了藏族人民在这方面具有的开拓精神,表现出藏族人民的智慧。它也一度成为驱逐和抵制外来侵略,维护中华民族统一的功勋卓越的功臣。这就是白银,西藏的白银。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号