藏历四月萨嘎达瓦节的清晨,从八廓街东面拐进一条幽静小巷,推开木如宁巴沉重的木门,映着入口处铜质玛尼转经筒表面泛起的微光望去,仿佛将你拉回若干年前的世界:满院晃动的转经筒,悬挂在回廊栏杆上的大音箱传送出经堂内领经喇嘛沉稳的喉音,挤满了经堂、庭院甚至回廊过道的自发而来诵经的佛教信众,还有那为信众服务的灶膛混合着浓浓的酥油茶及桑烟的味道。这就是木如宁巴予我的印象。

木如宁巴,位于大昭寺的正东方,与大昭寺仅一墙之隔。相传最早建于吐蕃赞普赤·热巴巾时期,据《西藏王统记》记载,赤·热巴巾崇信佛法,大兴伽蓝。他的受养僧、时任大钵阐布的娘·丁增桑布于公元820年在大昭寺四周修建了六座佛殿,东面为木如,即今之木如宁巴。五世达赖喇嘛在17世纪对寺院有过扩建活动,并将其作为乃穷寺神巫在拉萨城内的一个落脚点,每年传召大法会期间,乃穷寺的僧众就聚集在这里举行典礼。

宁巴,意为古老的,这是相对于新的木如寺而言。十三世达赖时期,木如寺又进行了大规模的修葺扩建,与此同时,乃穷神巫释迦亚培在小昭寺东南、大昭寺东北修建了一新木如寺。由此大昭寺东的木如寺称作木如宁巴,即旧木如寺。

格鲁派中小型寺院的经典布局

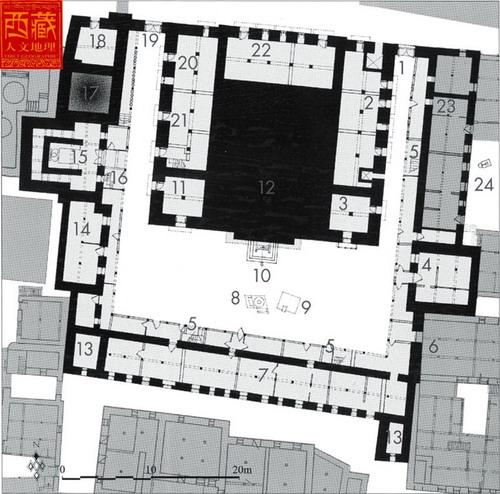

由于经历多次的扩建维修,木如宁巴的早期全貌今已难以得知。总体说来,其现有布局是流行于19世纪前期(十三世达赖土登加措时期)的格鲁派中小型寺院的经典布局,现尚多见。

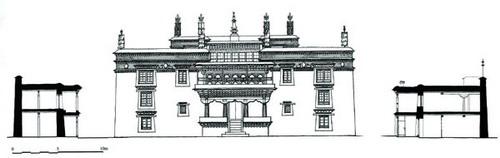

该寺座北朝南,由后部正中三层高的大殿建筑和环绕大殿三面的两层僧舍及庭院组成,类似山南乃东县的格鲁派寺院曲德贡寺。寺院大门原位于南侧,穿过僧舍进入庭院,后改辟于北侧,从大殿与两侧僧舍形成的狭长庭院中穿出。

大殿平面略呈方形,正中突出一部石头阶梯及矗立阶梯之上的雄壮的木构门廊作为大殿空间的前导。门廊部分主要由四棵大柱及其上的梁架组成,构件雕饰繁丽,构造严合,是整个寺院建筑艺术的精华所在。柱体硕大,收分明显,截面呈十六角亚字形,也是佛经中曼陀罗形式的一种表现。柱斗及柱头位置雕饰莲花、缨络。柱身装点有铜雕柱带,既可装饰美化又可加固柱身的构造,因为这样粗大的柱身往往是在方形木料的四周附加矩形边料拼装而成的。柱上的雀替部分装饰更是穷工尽巧,追求强烈的装饰效果。雀替在藏式传统建筑里分上下两层,位于下层的短而厚的称托木,装饰较简洁;位于上层的长而轮廓变化丰富的称弓木,常见有各种祥云、花瓣造型。除了轮廓变化外,还在表面雕刻各种图案并加以各色渲染,形成一种富丽堂皇的效果也成为人们视觉的焦点。

穿过门廊,进入到一个稍显昏暗的16柱空间——五进五间的经堂。这是喇嘛诵经举行佛事仪轨的地方,经堂四壁满绘壁画,但年代较近。经堂后部四柱高高升起,承托上部天窗,借以从二层天井庭院采光。暖暖的阳光从上飘洒而下,映在地面油润的阿嘎地面上,映在诵经喇嘛的紫红僧袍,更激发出每个信众的虔诚礼佛之心。在这里建筑空间俘获了人心。

经堂后部有高起经堂地面约1米的佛殿,佛殿前门为五扇屏风式,装饰精巧秀美。正中为二进三间的主供佛殿,主供五世达赖主持雕塑的金刚佛,这是整个寺院的核心,由几步台阶与经堂连接,从高度上就显现了佛教徒对佛的虔诚膜拜。主供佛殿两侧为库房及一楼梯间。

从门廊右侧的石质楼梯可以抵达大殿二层的天井庭院,该庭院呈凹字形,庭院南侧与门廊上部的两柱房间相连,从大殿入口处就可以看见其构造精巧的转角落地阳光窗。这里阳光充足,是上层僧人接待会晤的地方。庭院北侧即为下部经堂的采光天窗,窗楣及窗框窗棂也是装饰的重点。而在东西两侧的庭院里则有藏式木扶梯上到三层平台及矗立在整座寺院最高处的佛殿。

边玛墙及屋顶装饰

藏传佛教寺院的建筑艺术不仅仅体现在平面布局,还深刻地反映在诸如边玛墙及屋顶装饰上,在寺院入口处仰望,藏红色的边玛墙与金光闪耀的屋顶装饰将建筑与蓝天洗云融合在一起,又正是它才将寺院与四周的世俗建筑截然分开并与大昭寺辉染相应。

边玛墙采用柽柳枝条制作,故又称柽柳墙,其外观有一种天鹅绒的质感,只限用于具备佛、法、僧三宝的寺院或有宗教特权的达赖喇嘛、大呼图克图等的住所及庄园,俨然成为建筑等级的象征。关于边玛墙的起源,存在一种解释——源于早期垒砌在墙头的荆棘堆,以防小偷越墙而入,今日仍可从民居建筑的墙头柴禾隐见其形。其后来逐渐被渲染上宗教色彩,而变成藏红色的宗教权力的象征物。随着建筑等级之高低,边玛墙也分层而筑,等级高者如布达拉宫,可达三至四层。木如宁巴之边玛墙分为两层,中间用一道细细的石板檐口分别开来,在墙上还点缀铜质镏金的“边坚”——一种藏传佛教的墙上宗教饰物,常见有吉祥八瑞、七宝图、天王像、双鹿听经等题材。在木如宁巴北面边玛墙上尚能看见骷髅头样“边坚”,这种外形凶猛的题材用于寺院的护法神殿。

经幢、宝瓶也是寺院建筑重要的饰物,木如宁巴之经幢主要分布在主殿四角,在最上层佛殿顶上矗立一具宝瓶,在蓝天的映衬之下,宝瓶生辉,经幢直指天穹和着一缕桑烟具备了一股向上的动势。

保留8世纪佛殿样式的藏巴拉康

在底层回廊的西部,尚有一处据说可追溯至建寺之初的拉康——藏巴拉康(即藏巴拉小经堂),拉康意为佛殿、佛堂,供奉相对于大殿主供佛等级低一些的佛、菩萨等。藏巴拉康又相当于当地的财神庙,据说早年有人在此闭关静修财神法,终得成就,从藏巴拉塑像的肚子里涌出许多黄金,所以时至今日,藏巴拉财神在人们心中仍颇灵验。

藏巴拉康建筑已非原物,但其平面形制还大致保留了公元8世纪左右的佛殿古制——在低矮的双层厚墙中间环绕一个狭窄的内部礼拜道。佛殿正中供奉藏巴拉塑像,后壁礼拜道墙面满绘红底黑描的释迦牟尼千佛像,在黑暗中映出红光,仿佛注视引导着缓步绕佛的信徒。

庭院三翼的回廊建筑原为僧舍,现已改作公房,为数不多的喇嘛已搬至主殿二层。人们为获取更多的居住空间,在回廊明柱之间加上墙体,破坏了原有形制,却也成为了世俗与宗教和谐共处的一种人文景观。

文:毛中华 摄影:晓东

(手绘图由西藏文化发展公益基金会提供)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号