米堆的魅力究竟是什么?这个村庄的未来将会是什么样?这里并不具备才召村开发手工业的条件,由于地理位置,或许也不能像扎西岗村一样,让游客变成村民的数倍。

但这或许正是米堆的幸运,能够让旅游和传统的村落共存,保持着世外桃源般的宁静。

特色:被誉为“中国最美冰川”的米堆冰川,古老的木结构建筑。

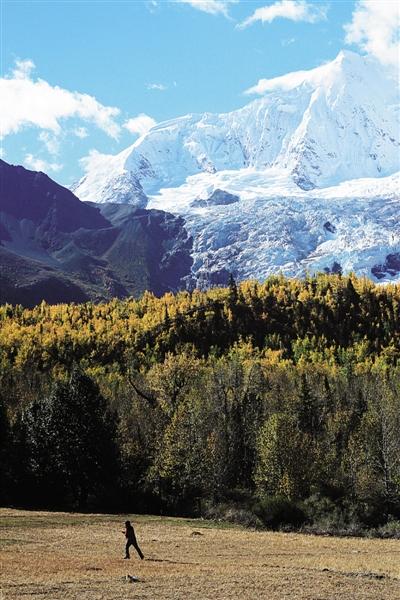

冰川与森林构成一幅意境悠远的图画

找到了桃花源

许多旅游者或许有这样的感受:来到一个景区游览时,纯粹是为了来而来。他们从大巴上鱼贯而下,伸个懒腰,习惯性地举起照相机,拉几个刚认识的或者是老朋友在景区大门口合影。感叹一下景色的壮观,或者是为了显示自己的旅游经验丰富,对某些景点嗤之以鼻。他们匆匆地走了,正如他们匆匆地来,不带走一片云彩。

按照社会学的理论,旅游其实是一种仪式,那么这些走马观花的旅游者,已经在无意中积极地扮演和重现这个仪式。而这个仪式的意义,是在心理上证明:我已经来过了。

以这样的方式接近米堆村,简直可以用暴殄天物来形容。

我曾两次造访过米堆,第一次是历时一个下午,第二次是三天,第一次走马观花,第二次住得不想走。这是我见过最有世外桃源风格的村庄。

第一次来到米堆,是在2007年夏天。当时的米堆村,旅游业尚处在萌芽之中,我去的时候已到秋季,一进入村口,就没有了手机信号,从318国道进入米堆村的道路颠簸漫长,正是这5公里左右的山路,保证了米堆的宁静。

米堆村的房屋多为木质,低矮古老,仿佛和大地浑然一体。米堆有狗,但没有凶猛的长毛狗,而是懒洋洋地卧着;有藏香猪,硕大肥壮,躺在古树下睡觉;有巨大的古树,三四人都无法合抱,坚硬得连钢斧也砍不动,民居只有给大树让路;有青稞,小块的金色;当然最重要的还是有冰川,冰川和村庄之间,又隔着一片幽深的落叶林。

我一路下行,走了一个小时,冰川就在眼前,却走不到,直到来到小湖边,感觉寒气逼人。眼前黑色的山麓上突然剥落一块石头,露出里面晶莹的蓝色,原来这已经是冰川最前端的冰舌了。

米堆村民居

无法描述的安宁

第二次来到米堆是2011年,同样是深秋。

时隔4年,米堆村发生了一些变化,村里新开了几家家庭旅馆,并且在这一段有了路灯。手机已经能够打通,进村的小路上时常驶过旅游者的越野车,停车场上居然还有了饭店。旅行者手中的相机也从最初的卡片机变成了如今的单反大炮。

所幸的是,在这个幽深的山谷里,冰川依然壮美,米堆村的安宁依然未变。

只需要离开主干道几步,就可以走入巨木和刺篱后的小天地。若是想看书,可以找一根被雷火击毁的巨木残骸,靠着看书或是睡觉,除了鸟鸣和风声,听不到任何声音。如果你想去和人聊天,大可以走进一栋烟熏火燎的木民居里,阿妈会给你倒一杯茶,你们坐在火炉边,彼此无话可说,也不需要说话。

猪和光同尘,躺在屋檐下和土堆里;狗依然懒洋洋地不咬人,连猫也歪倒在青稞穗上。万物浑然不知自我,古树如同顽石,青稞如同飞尘,沟渠里流淌宝石,米堆的美,是在一片喧嚣中,依然保持着这份浑然不觉、漫不经心。

有一位老人在念经,他的墙上挂着汤东杰布的像,这是藏医药的祖师。午后的念经声如同古老的熏香飘摇直上,太阳下两只猫互相舔舐,难分彼此,它们已经融化在念经声中,浑朴不可分了。你想说话,可是发现所有的话一旦说出口,就丧失了意义。

你不妨抱着茶碗,喝也好,不喝也好,混沌地享受着米堆村带来的不可言说的安宁。

老阿妈口对口给小牛犊喂食

游客最想看到什么

米堆有这份安宁,一来是由于其地理上的幽深闭塞,二来也是由于这里壮观的自然景观——被誉为“中国最美冰川”的米堆冰川。正如西藏自治区住房和城乡建设厅城乡建设与管理处主任科员平措所说,米堆村较好地保持了其村庄的原有风貌。米堆村没有明显的中心,古老的木结构建筑散落在森林边缘,纵横的地表沟渠,或者是以原木掏空形成的水渠构成了古老的灌溉体系。以树木和灌木形成的树篱标志着地块的分界。米堆村如同英国的巨石阵一般,排列成稀疏的环形。或许唯一能体现出其方向性的,是从冰川向低矮处奔流的小溪。这些不起眼儿的小溪是决定米堆村如今面貌的最关键因素。

米堆的木结构建筑也体现出鲜明的特色:下层低矮,用于做牛马圈,上层宽大,采光良好,屋顶也为木板砌成,且有晾晒青稞的木架。整栋房屋不加雕饰,却天然精美。如今的米堆,旅游业和古老的生活节奏并存,展现出改变中的风情。家庭旅馆中一个漂亮的米堆少女,你初见她时,她还坐在木栏上,好奇地看着游客,并用流利的汉语介绍她自己的家庭旅馆。过了半个小时,你又在路上巧遇了她,她却骑着一匹骏马奔上山坡,去接自己的客人。

米堆的魅力究竟是什么?这个村庄的未来将会是什么样?这里并不具备才召村开发手工业的条件,由于地理位置,或许也不能像扎西岗村一样,让游客变成村民的数倍。

但这或许正是米堆的幸运,能够让旅游和传统的村落共存,保持着世外桃源般的宁静。

第二次到米堆时,我走过小桥,来到能够俯瞰米堆村的山坡上,这里也有一个小村,但是游客罕至,更加宁静。我走进一家人的大门,语言不通,跟随着大妈来到楼下的牛棚里。不知为什么,这里有两三只小牛,却没有母牛。

大妈抱起小牛的头,她满满地喝了一口奶水,小牛乖巧地张开嘴等待,人与牛,口对口地喂奶,就像喂养自己的小孙子。她浑然忘我,小牛也喝得极欢,全然忘记了还有我的镜头。

或许这才是游客们来到米堆最想看到的场面。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号