2012年7月,土登曲培和同事们正式奔赴昌都地区芒康县纳西民族乡,进行关于上盐井村申请中国传统村落的调研。由于中国传统村落是以行政村为单位,申请成功的是上盐井村。而在他看来,广义的盐井传统村落实际上包括了至少3个行政村——上盐井村、下盐井村、加达村。

特色:西藏唯一的天主教堂,茶马古道要道,千年古盐田。

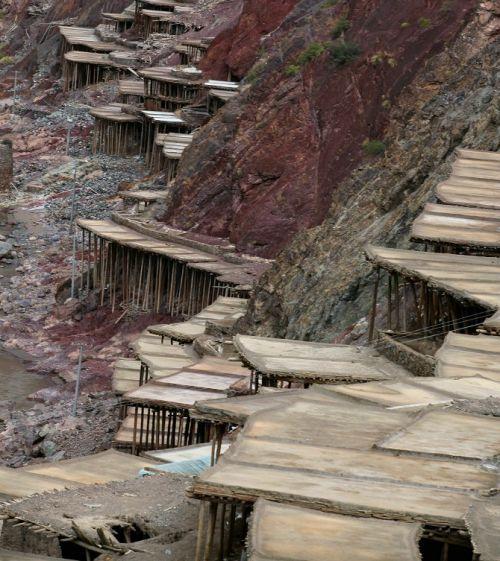

上盐井村的盐田

茶马古道上的产盐地

在同类的22个村庄中,上盐井村之所以能成为西藏自治区5个入选中国传统村落名录的村庄之一,自然有着非常明显的特色。

历史上,这里是吐蕃通往南诏的要道,也是滇茶运往西藏的必经之路,即著名的“茶马古道”。那时候的盐井以产盐而闻名于整条古道,现在的古盐田景观,也是茶马古道上唯一存活的人工原始晒盐风景线,就更不用提位于上盐井村的西藏唯一的天主教堂了。

茶马古道源于古代西南边疆的茶马互市,兴于唐宋,盛于明清,盐井的盐在以前,是比黄金更加贵重的商品,茶马互市只是生活必需,而盐则是大西南各族人民的生命必需,作为井盐主产地的盐井,自然很早就成为茶马古道上的要地之一。据土登曲培介绍,上盐井村的盐田位于下盐井村,在建的古盐田博物馆也在这里,人们正力图将这人类唯一古老的制盐景象完整地保留下来。

从上盐井村往澜沧江河谷行走,2公里不到,就可以远远地看见一块块盐田如同一片一片的镜子,反射着天光,这古朴而宏大的“玻璃幕墙”镶满澜沧江峡谷两边。

上盐井村出产的白盐

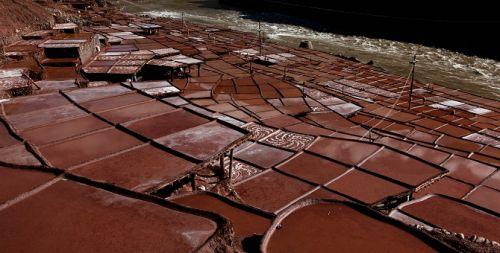

澜沧江西岸的红盐田

古老的制盐方法

上、下盐井村的对岸是加达村,海拔只有3000多米,江边,巨大的石头横亘在江滩上,中间有水洼,水清澈见底,石头是赤红色的,可能是铁矿石,里面有一群小鱼欢快而活泼地游来游去。再往前走,可看见布满裂纹的石头质感十足,拿回内地可直接摆上柜台当成艺术品拍卖,裂纹的缝隙处可见白色的盐渍,偶尔会有一颗大的白色晶体镶嵌其中。我去上盐井村是去年5月,正值晒盐黄金季节,一块块的盐田是用木头架子支撑起来的,下面挂满了白色结晶体。盐田与盐田之间也是由木制的栈道相连,边上牵着密密麻麻的电线,不时有机器轰鸣声传来。晒盐的妇女正弯着腰在收盐,旁边的汉子把一袋袋装好的盐搬到驴背上驼着。

汉子叫扎西,家里有15块盐田,没有耕地。每年他家的盐田能产出近5000公斤的盐来。这些盐卖到昌都各县,还有四川和云南,销路广阔。现今虽然食用的加碘盐已经取代了古老的井盐,但是牧民们仍然喜欢盐井的盐,都说牲口吃了这里的盐长得格外结实,你不要妄想用科学道理来解释,这似乎已经变成了类似信仰的存在。正是这种古老相传的对盐井的盐的依赖与信仰,才让这最古老的制盐手段一直生存至今。

扎西说,制盐是一项非常繁重的体力活,每天很早就要起床,背上桦树皮做的水桶去卤井背卤水,因为据说每天早上的卤水质量最好,出的盐最多,所以都是很早就开始背卤水,卤水井有的深几米,有的深十几米。有时候,村民们也会为争抢好的卤水而发生纠纷。卤水背到盐田里之后,剩下的活就轻松了,等着收盐。高原强烈的日照慢慢将水分炙烤干,留下白花花的晶体盐,然后扫起来打包销售出去,每块盐田能产盐约10几斤,3至5天扫一次,天气不好的时候15天左右扫一次。所以用村民们的话来说,这一行,第一靠老天爷赏脸,第二要勤奋。以前卖盐主要靠马帮来收,以物换物,得来各种生活必需品。现在交通方便了,茶马古道很多地方都变成了宽阔的公路,而且卤水也不用背了,直接用水泵抽到盐田里面,所以背卤水的热闹场景也不复再现。

盐井是个好地方,澜沧江总长2000多公里,却只有盐井这一小段有如此规模的井盐资源。扎西说盐井所产之盐还有些独特之处,澜沧江两岸,西岸地势低缓,盐田较宽,所产的盐为淡红色,因采盐高峰期多在每年的3—5月,俗称“桃花盐”,又名红盐;江东地势较窄,盐田不成块,但产的盐却是纯白色,称为白盐。一水之隔,盐分两色,我追问这神奇景象的由来,他们说红盐和白盐的颜色与土质有关。红盐产量高,但价格低;白盐多在江东高地筑田晒盐,量少,但价格较贵。世代采盐的盐井人最怕阴雨连天,日照不足,出盐极慢且少,还容易出现水患冲毁盐田。洪水季节,卤井会被淹没掩埋,现在,昌都地区已经开始修建“盐井盐田博物馆”,力图将这人类唯一古老的制盐景象完整地保留下来。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号