近几年来,西藏文化逐渐受到社会各界乃至世界的关注,同时西藏文化也主动展示自己,并走向世界,经常与外界进行交流。可是,在西藏文化走向繁荣的同时,有些传统的工艺技术因为时代的变迁和经济的发展逐渐被边缘化了,西藏的手工制陶就是其中之一。

随着时间的推移和现代化技术的发展,很多传统的手艺逐渐消失,藏文化中的很多传统技艺也无法逃脱时间和现代化的冲击。尤其是西藏传统手工制品,如皮革、陶器等,因为在人们生活中的功能逐渐被取代,慢慢地淡出了人们的视野。

但是,随着人们经济能力提高,对生活品质和精神文化的追求也日新月异。西藏手工制作的陶器以手工艺品的身份再次出现在人们的生活中,西藏手工制陶也重新得到各界的关注,使得这种被时间淹没的艺术得到应有的认可和重视。

悠久的西藏制陶

西藏民间制陶约有5000年历史。据资料显示,在新石器时代,藏地居民与世界上其他地方的先民们几乎同时发现了早期的制陶技术。当时的制陶技术是将泥土涂在以枝条编织的胚胎上然后用火烧烤,或者以泥条捏制成想象的器物经火烤制即古老的制陶盘筑法。虽然制成的陶瓷不是十分精美,但是足以提高先民们的生活质量。他们发现,烧制而成的陶器可以用来盛水、煮食物,使他们的生活产生了质的飞跃。很多学者认为陶器是人类文明进程中最伟大的发明创造之一。它影响着人类文明的发展进程,推动了人类社会迅速跨入更加文明的时代。

在上个世纪70年代的西藏考古工作中,考古工作者在昌都县卡若村发现新石器遗址,发掘出一大批极有价值的文物,其中最具代表性的就是单口双腹连体陶罐。经研究发现,这个陶罐为手工捏制而成,外饰几何纹饰,造型奇特美观,显然不是用于日常生活的器皿,而是通过长期积累的制陶经验而制作的成熟的工艺品。单口双腹连体陶罐的制成时间约在4500年至5000年左右,历史久远,制作精美,承载者西藏制陶文化丰富的艺术内涵,现在已被西藏博物馆作为镇馆之宝,并根据其造型设计了西藏博物馆的馆标徽志。

神奇的烧陶工艺

西藏手工制陶有着悠久的历史,经过时间的沉淀,已经形成了一种技术模式。西藏很多地方存在着大大小小的烧陶村,其中最具有代表性的是拉萨墨竹工卡县塔巴镇的塔巴村。塔巴村继承了古老的烧陶方法,从不建窑烧陶,而是就地堆烧。烧陶者从村外山坡上挖取红粘土,用石锤砸碎过筛,掺入一定亮的石英粗砂或云母矿砂制成陶泥,堆放两天以上便可以用于陶器的制作。将陶泥置于自制的手动轮盘上,以盘筑法进行捏制拍打,或以陶制器具为内模以轮制拍打成型,然后脱模镶底,粘接圈足,然后用软皮布条湿水抹光,用木条刻画图案,制成陶器的泥胚,经阴凉晒干,便可烧制。

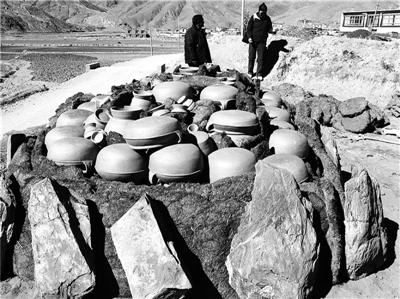

西藏制陶多为农村,远离林区,缺少木柴作为燃料。制陶人从村野河边或草地挖取多年生草皮,晒干以备烧陶使用。在烧陶时,制陶人先在平地上铺一层草皮牛粪,将泥胚放在上面,大件套小件,合理放置,并在空隙间填塞草皮或牛粪,上面再覆盖一层草皮和干牛粪,四周以石板围护以保证火温。然后用干草秸秆和牛粪引火点燃,依靠自然风吹助燃,经过十多个小时的燃烧,泥胚烧结变陶。至此,烧制过程结束,冷却几小时即可拨开烧土取出陶器。陶胚通过烧制由土黄色变成红褐色,体积略有收缩,成为具有实用功能的工艺品。

但是,制陶村的陶器制作是以生态环境为代价的。大片挖走草皮致使生态环境遭到破坏,当地泥沙暴露,十几年甚至几十年草不复生。近年来,政府推出生态环境保护政策,制陶人也看到了破坏生态环境带来的危害,一部分人因无法挖取草皮作为燃料而放弃制陶。

陶器的光彩回归

上世纪五六十年代之后,随着钢铝制品、塑料制品的大量出现,轻便耐用的现代器皿取代笨重易碎的陶器成为必然趋势。现代生活用品来势凶猛,凭借着品种多样,做工精致的优点,毫不客气地取代了陶器在生活中的价值,陶器也逐渐淡出了藏族人的生活。

但是,人们在习惯了塑料等现代器皿的同时也饱受其扰。这时,人们才回想起被遗忘许久的陶制品。陶器相对于塑料等制品来说,没有化学品污染,没有致病物残留,还能保持食品的原汁原味,还具有保温隔热、节约能源和减少环境污染等优点。很多人在经过衡量之后,选择了“复古”,重新开始选用陶制品,而这种“复古”则是一种高品质的回归。与此同时,陶制工艺品也成为中外收藏者的新宠,以全新的姿态走入人们的视野。

本文根据资料整理,相关资料由西藏民间文艺家协会提供

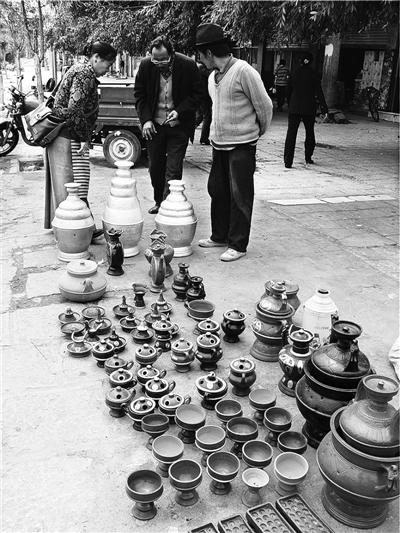

拉萨街边的陶器销售地摊儿,深受市民欢迎,价格低廉是主要原因。

被誉为西藏博物馆“镇馆之宝”的单口双腹连体陶罐。

堆砌待烧的陶胚。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号