三十年的面具情结

加央益西永远无法忘记那一刻。1983年,加央益西任职于西藏自治区歌舞团做舞台美术。当时,出于舞蹈需要,导演命加央益西制作两个面具。一个是尸陀林主面具,一个是鹿面具。那是他第一次尝试做面具。“我是学舞台美术专业的,所以做面具对于我来说,并不是一件很难的事情。”加央益西缓缓地说道。之后,他像着了魔一样深爱着西藏面具艺术。他发现,制作面具的本身,就是一次历险。就像爬山,你必须对道路的情况了如指掌,才能顺利抵达山峰。而制作面具,看似一种手工艺的技术活儿,事实上它要求一个手工艺人必须对西藏宗教、戏剧、歌舞、民间祭祀有所了解和涉猎。不然,无法绘制出一个匠心独运的面具。

加央益西无意中与面具艺术结下不解之缘。三十年来,他制作了几百个各式各样的面具。“每一个面具都代表着它独特的角色、情感和命运。我只是一个面具制作者。但我相信每一个经过手工而制作出的面具,都独具生命力。这是机械无法完成的部分。机械可以生产出大量的面具,但无法生产情感。西藏的艺术讲究情感表达,唯有手工制作才能贴近灵魂的诉求。这是一种人性的温度。”加央益西拿起一个藏戏面具,戴在脸上,咿咿呀呀地唱了几句。每一个音符都化作一个沉重的铅字,镶嵌在古老的岁月里。墙上挂满了各式各样的面具,仿佛让人走进一个充满神话和传奇的非现实异域。

1990年亚运会时,加央益西带着自己制作的80多个面具去北京展览中心展销面具。“我没有想到,西藏面具竟然两天就卖完了,买面具的大多是外国运动员,一下子就卖了9万多元人民币,那时可是个不小的数目。”加央益西回忆道。

从1996年开始,加央益西带着西藏面具走访了捷克、罗马尼亚、新西兰、奥地利等等国家。其中,捷克斯洛伐克博物馆还收藏着加央益西亲手制作的28个面具。“西藏对于很多人来说,是神秘的香巴拉,是尘世里最后一片净土。事实上,这些臆想都说明了很多人根本不了解西藏。我带着西藏的面具出国,向众人介绍西藏文化。特别是面具里的西藏,那是一个超越了人们想象和经验的世界。我希望他们能从面具里,了解藏民族文化的深邃和多样性,理解并敬畏藏族文化。”

事实上,西藏面具已不仅仅只是人物或宗教符号,而是西藏文化的具象化。在西藏面具里,你能看到的,不仅仅是眼前的西藏,而是一个拥有3千年历史深度和让人无法企及的地域高度的西藏。

西藏面具制作工艺

“以前制作西藏面具,先用泥巴做一个模具,然后贴上布和纸,制成面具白坯后,将泥巴做的模具用锤子敲烂,再在成型的白坯上进行开脸、雕刻、打磨、刮灰、上色、描脸谱、上油等繁琐的工序。”加央益西接着说:“每个模具只能制作一个面具,既浪费材料也浪费时间,制作出来的每个面具都不一样。”即使是同一个类型的面具,由于是全手工制作,制作出来的面具都深深地烙下了个人和当时的印记。

加央益西介绍道:“面具从制作上讲大概可分硬塑型与软塑型两大类。宗教面具多为硬塑型;民间面具以软塑型为普遍。硬塑型面具为立体或半立体,在事先塑好的泥胎上用纸浆或布糨糊成硬壳,然后绘制而成。”

立体硬塑面具,一般是泥塑或者泥塑脱出纸壳或漆布壳绘制而成,用于藏戏中的魔怪角色和神舞角色。这种立体硬塑面具,是由跳神面具或悬挂供奉面具直接借鉴发展而来。哈江魔妃面具与萨迦巴嫫面具,在左颊的下眼皮上都有一颗大黑痣。但各地民间藏戏在塑制时,与宗教面具严格的程式和规定完全相反,没有严格的程式,完全以表演者、制作者的主观意识而变化。

软塑面具,一般由山羊皮革或呢料、绒布制作而成。从最为简单的一张皮革上挖出三个洞当作两眼和嘴,再在两眼间挂一个胡萝卜形、片状鼻子的白面具,到造型十分夸张、装饰格外美观、绘制特别精巧、色彩尤为绚烂的蓝面具,发展出了一套系列式的平板软塑面具。

立志创办一个西藏面具博物馆

让更多人在各式各样的面具里读懂西藏,创办西藏面具博物馆。这是加央益西平生最大的愿望。他说:“我离退休不远了,意味着我有更多的时间,完成人生最后一个夙愿。”

时间稍纵即逝。加央益西与面具结缘已经整整三十年。但他浑然没有察觉到时间的飞逝。或许,这是因为我们与他的时间观有所不同。我们在一个单向性的平面世界里经历着自己的人生,而加央益西则在一个个不同的面具角色里,偷渡时间的秘诀。“比起面具里的角色,我的生命不过是一瞬。就像如同藏族谚语里所说,时间就像猫打了一个哈欠。”

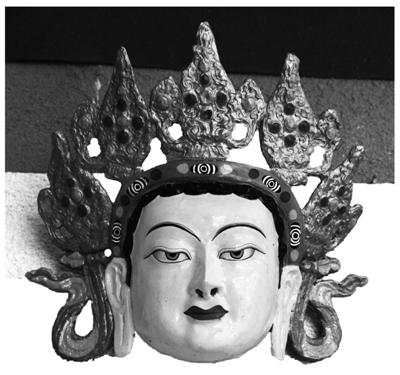

宗教面具。

宗教跳神面具及其着装。

各式各样的藏戏面具。

加央益西在制作面具。

图由西藏自治区群众艺术馆提供

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号