《漂》 2010年录像作品。

《香格里拉》 1号摄影作品。

《西藏组画》 陈丹青作品。

采访次旺扎西之前,我们只知道他是一位油画家,同时也是西藏大学艺术系的教授,十年画一头牦牛的故事似乎成了他的标志;通过采访,我们才知道,除了绘画,次旺扎西一直在试图用各种艺术表现形式表达他所感受到的西藏,比如摄影、录像等。不同的艺术媒介,给观者带来的视觉享受和心灵震撼各有千秋。对于艺术创作,次旺老师持着一种开放和包容的心态。他说:“我现在不会称自己是油画家,因为我还会运用一些其他的媒介来展现西藏的当代艺术,比如摄影。”

“父亲是我的艺术启蒙者”

回忆起自己的艺术之路,次旺扎西由衷地感谢父亲对自己的影响与栽培。次旺扎西的父亲非常喜欢艺术,会弹琴,会画画。“小时候受父亲影响,我对画画很感兴趣,就跟父亲一起画,画动物,画房子,画风景。”次旺扎西笑着回忆道。后来,父亲发现了次旺扎西对画画的兴趣和天赋,就带他去见安多强巴,希望他能拜安多强巴为师,专门学习画画。但当时安多强巴也不公开画画,所以也没得到学习机会。不过,父亲对次旺扎西的着意栽培并没有停止,“早期出

版的伦勃朗的素描、米开朗基罗的雕塑、罗丹艺术论,以及一些世界顶级画家的作品集等,这些书全是父亲给我买的。”次旺扎西说。对于十几岁的次旺扎西来说,这些书给他打开了一扇艺术大门,同时也让他萌生了一个念头:以后要做一名画家。

巧的是,次旺扎西读中学时,李知宝老师正好是那所中学的美术老师。李知宝老师组织了一个美术业余班,爱好画画的次旺扎西当然报名参加。“李知宝老师让我们画石膏,有时候带我们去拉萨周边写生。”而次旺扎西第一次亲眼看到画油画,是在文革时期。“我们当时住在河坝林社区,居委会开会全部在清真寺里面,当时我见过阿布老师在那里画毛主席肖像,是油画,我站在旁边悄悄地不敢说话,看着他在那么大的画布上,用尺子画线打方格放大毛主席像,然后过几天巨大的毛主席像就在那里了,像真的一样!”那时阿布老师已经很有名了,对于爱画画的次旺扎西来说,眼前画画的人就如偶像一般。

陶醉于绘画世界里的次旺扎西,当然一心想学画画,但是当时西藏物资紧缺,画素描用的纸和笔都不容易买到,但父亲托亲戚在北京给次旺扎西买回画素描的笔,找来画素描用的纸,给次旺扎西创造学画画的条件。

“回到西藏,寻找纯粹的西藏”

1980年5月份,中央民族学院艺术系派老师到西藏招生,次旺扎西考上了中央民族学院的油画专业。初来北京的次旺扎西,立刻被周围的艺术氛围所包围。当时中国刚刚开放,兴起了一股文化热,各种艺术潮流如百花绽放般涌现,北京举办了很多国外艺术作品展览,“当时几乎每个周末都去看画展、听讲座,像法国250年展览、美国的、挪威的、拉美和其他亚洲国家的画展。”次旺扎西说那个时代有一种对文化的狂热。学校组织学生们去山西晋祠、云冈、永乐宫和洛阳龙门石窟这些佛教艺术遗迹参观,到山东沿海、海南岛等地写生。

当时,还有很多关于西藏文化、历史、宗教的著作出版。从小在拉萨长大的次旺扎西开始找书看,西藏的历史、杜齐的考古和另外一些国外藏学家的译著,突然发现西藏有那么多未知的东西,历史悠久而丰富灿烂的文化艺术。“我们有一种渴望,就是寻根的情结。”次旺扎西说。而那时,陈丹青的《西藏组画》给次旺扎西另一种冲击,那种大场面的写生,表现西藏日常生活片段的画作,真实而自然,是以往西藏题材作品里从未见过的。“那时候我就想回到西藏,去寻找一种纯粹的地道的西藏。”次旺扎西说。

当时已经留校任教的次旺扎西,趁着暑假跟一个家在安多的学生到青海果洛去考察和写生,他第一次来到牧区,跟着这个学生的舅舅骑着马来到夏季牧场,住在帐篷里。他看到帐篷里放着沙发,90多岁的老太太坐在帐篷里的沙发上;他看到年轻的男男女女都喜欢流行歌曲,还会打台球喝啤酒看录像……这些富有现代元素的画面,跟次旺扎西想要寻找的纯粹意义上的西藏不一样,跟他想象中的西藏也不一样,跟陈丹青《西藏组画》中的西藏更不一样。虽然当时生活节奏慢一些,但生活的变化还是无孔不入,悄悄地在进行着,这种不同文化的交融和渗透甚至在最偏僻的村子里也在发生。“人的生活在变化,但周围的风景还是西藏最纯粹的,于是我把画笔对准了这些从未改变过的风景。”在次旺扎西早期的绘画作品中,西藏风景画是他最主要的作品,虽然摆脱了受早期学院教育的风俗画法,但画风写实。“我父亲非常喜欢我这个时期创作的油画作品,对后期我进行的一些现当代艺术的尝试和突破,他不太理解。”次旺扎西笑着说。

后来次旺扎西去挪威学习,开始尝试画藏族人物肖像,“但我画的人物肖像,已经不是传统意义上戴着很多的饰品、穿着精美藏装的藏族人。他们都是我的学生、邻居和亲戚的小孩,他们活在当下,可能没有穿藏装,但却是现代藏族人最真实的模样。”在这些人物肖像作品中,次旺扎西原本可以体现地道西藏的东西,已经被舍弃,而更加强调现实和人文的意义。

“艺术的表现应该多种多样”

在北京读书工作时,次旺扎西看过很多展览,但对他触动较大的是美国当代著名艺术家劳生伯的作品,这些作品在北京和拉萨都展出过,展览中几乎没有他手绘的作品,大部分是拼贴还有在铜版上丝网印刷的,和一些把轮胎、灯箱等拼凑起来的装置作品。“以前没接触过这种艺术,突然一下看到这样的艺术,和原来的概念不一样,我难以理解,但还是很震撼。原来艺术还可以这样表现。”这应该是次旺扎西最早对于当代艺术的启蒙,也是他尝试用各种艺术形式表达现代西藏的开始。

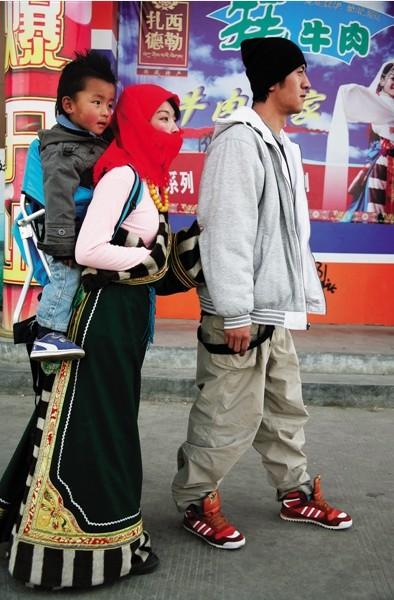

陈丹青的《西藏组画》可以说是西藏题材中具有划时代意义的作品,“但这些作品过了20多年,如今西藏的模样已经不是画里的那样,我想用他的构图,换一种角度,去表现当代西藏人的生活和文化状态。”基于这种想法,次旺扎西的《香格里拉》系列作品诞生了。这是一组摄影作品,借鉴了《西藏组画》的构图,却在内容上作了调整,比如《西藏组画》有一幅是《进城》,原作中是一对穿着宽大藏装的年轻夫妻背着孩子进城去,而在次旺扎西的作品中,则把这对年轻人放在了现代化的拉萨,呈现了真实的西藏:穿着传统藏装的妇女和小孩,漫步在拉萨一条有着显眼广告牌的街上,陪伴她们的是一个穿着嘻哈风格宽大衣服的男青年。对此,次旺扎西解释道:如今的西藏不是孤立存在的,是在全球化渗透影响下的西藏,这就是当下的现代的文化。

除此之外,次旺扎西也在做录像的尝试,他找了两艘牛皮船,一艘坐着他的女儿和夫人(职业电视导演)作为摄影、摄像人员,另一艘他亲自划船,邀请了几个年轻的藏族女孩,职业都是啤酒推销员,穿着各自啤酒品牌的服装,沿着拉萨河顺流而下。他给这个作品取名叫《漂》:“这些啤酒推销员象征着全球化影响下的西藏,而命运就像这艘船,每个人的命运都在改变,被全球化的大潮裹挟着往前走,这正是我们生命历程的写照。”

在艺术媒介上,次旺扎西已经不局限于绘画,“我觉得当代艺术已经没有局限了,甚至不叫画家了而称艺术家,也正是说明艺术家拥有更广阔的创作空间。”次旺扎西说。

次旺扎西简历

次旺扎西出生于1963年5月4日,西藏拉萨人。现任西藏大学艺术学院美术系副教授。

美术作品《雅隆山村》获“西藏第一届青年美术、摄影、书法展”一等奖;美术作品《希夏邦玛》获“第二届少数民族画展”铜奖;获首届圣地文学艺术特殊贡献奖;论文“二十世纪西藏美术”获“第十八届西藏大学学术研讨会”一等奖;美术作品荣获“2006年度123soho网上国际艺术展佳作奖” 。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号