对吉隆的偏爱,源于其丰肺的历史血脉及宗教人文。隐藏于喜马拉雅腹地的吉隆,曾为大唐通往天竺的主要驿道“唐尼”古道最重要的路段,王玄策从这里数次出使印度。而莲花生、赤尊公主、阿底峡等人均从吉隆入藏,开启了恢弘灿烂的佛陀之路。米拉日巴也在此地出生。所以,可以说西藏的藏传佛教,是从吉隆开始的。

源于其瑰丽绚烂的故国文明,曾叱咤风云、显赫一时的贡塘王朝,作为阿里“下部三德”,从后吐蕃时代开始与上部阿里的古格等王朝一样曾巍然屹立于藏西的广阔天地。此外,清时廓尔喀人三次入侵西藏,吉隆均是主战场。“千余年间的历史风云在此漫卷,西藏历史中诸多重大的事件在此发生,其政治和宗教的历史人物在此风云际会。其史迹的辉煌和命运的陨落令人稀奇并感叹。”

青山不老吉隆沟

脱离国道,当离开318公路,汽车向西驶上去吉隆的路途,西下的夕阳在柏油铺就的崭新高原公路上,投上浓重厚重的阴影,带有古铜色金属的质感。开着白色花穗的牧草被阳光勾勒出细碎闪亮的轮廓。虽已四月底五月初,但在海拔4600米的地方,风还有些许凛冽,稀稀落落的枯草被风扯动,细微的沙尘在地面上形成波浪状的纹路。佩枯错出现在视野前方的原野上,其碧蓝的水体在苍黄的地面主色调中,显得十分明显,如一枚叶片,在天与地间的悬浮中,自从上而下的飘落。

在佩枯错北面的小马拉山山谷,柏油公路沿右手方向通向孔塘拉山口,这也是历史上从唐至清时都经过的翻山的古道。左手方向是通往马拉山口的土质公路,西藏民主改革后由解放军部队帮助修建,正是这条路才结束了吉隆县不通公路的历史。如今,通往吉隆的崭新公路又改从了孔塘拉山通过,吉隆人称,还是老祖宗们厉害,他们走的千年古道到最后我们现代人还是无法超越。

车过孔塘拉山口,已是初夏时节的车道两旁,积雪仍深达数米,厚厚的“雪墙”透露着某种狰狞以及刺骨的寒意,让人吃惊、畏惧不已,这是2012年春季一场持续的暴雪留下的“杰作”,为此,当时吉隆县与外界交通中断了42天。

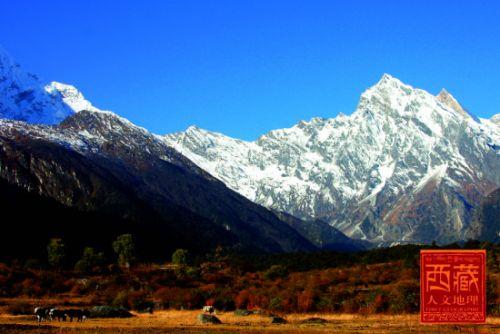

对吉隆来说,雪灾封山已是平常不过的事情,如今政府和百姓都已有了应急的措施和方案,但这样的状况还是仿如给“西藏最后的秘境”作了小小的注脚。孔塘拉山口以下,陡峭的山坡上,曲折的公路不知道弯转盘旋过多少道湾后,一直延伸到山脚下,通向群山环抱的宗嘎盆地,县城宗嘎镇就位于盆地之上,远处的雪峰巍峨挺立,直插云霄,强拉、乔古拉、日吾班巴、佩枯岗日等雪山依次排列,这些雪山从自然地貌上将吉隆县分割为南狭北阔、南低北高的两部分。

从孔塘拉山口往下看,群山中的吉隆沟如同一条模糊的影线,在山体中折皱蜿蜒。这里海拔并不算特别突出。但如果没有这座山以及马拉山弥补喜马拉雅中段一系列主峰间的缺口,喜马拉雅南北两面很可能会被彻底贯通。

不老的青山及河谷

从吉隆县城沿着崎岖不平的山路和吉隆藏布向南继续行驶70公里,是吉隆沟的核心区吉隆镇。吉隆,藏语意为“幸福之乡”、“欢乐之乡”。吉隆的得名,传说是在公元8世纪时赤松德赞从印度迎请莲花生入藏时,大师途经吉隆,对吉隆的风光赞叹不已,便欣然命名此地为“吉隆”,“吉隆”之名遂流传至今。当时所说的吉隆,便是指现今吉隆镇政府所在地的吉隆村。其实,远在莲花生大师进藏前一百多年的时间里,吉隆村就以其为古丝绸路的“唐尼”和“蕃尼”古道上重要的节点而闻名于世。

如今的吉隆村随着小镇面貌的日渐繁荣,已颇有几分“现代”气息。站立在小镇的中心帕巴寺广场上,首先映入眼帘的是不远方围绕一周的皑皑雪峰:东面是拉朵拉,北边是美朵当杰,西北边是著名的火炬峰日吾班巴,西面是曲姆古拉。而雪峰之下,遍布着苍劲浓密的森林。在吉林省第三批援藏工作组编撰的《西藏最后的秘境》一书中,编者们是这样描述吉隆镇自然风貌的:

“周围雪岭连绵、冰峰高耸,雪线下危崖峭立、葱郁满坡,平坝上绿草如织、繁花似锦,沟谷中幽涧飞瀑、气势恢弘。神奇的吉隆风光,恰如一处自上而下、立体分布的浓缩盆景,仿佛把不同季节、不同纬度的景观集于一身,层次分明地展现在世人面前。”雪岭冰峰,天光浮云,宛如藏民族传说中的香巴拉。

而眼前的吉隆镇,三纵三横的街道宽敞整洁。一座座藏式风格、尼泊尔风格的楼房整齐有序。具有尼泊尔建筑风格的千年古刹帕巴寺坐落在镇子的中央。垂柳轻拂的巨大树荫下,经幡猎猎、香烟缭绕,虔诚的村民们早晚都会来这里转经诵佛。新建的帕巴寺广场和步行街,更是为村民们提供了休闲娱乐场所,每逢重要节日,这里都会有村民们自娱自乐的歌舞表演。

乃村,天堂的色彩以及其他

在喜马拉雅多年的行走,我进入过许多仿如天堂的梦幻之地,但都没有一个地方能如乃村这般与天堂无限接近。“乃”在藏语中有“座位”之意,意即“神灵开光过的圣地”,在藏语里,这不是一般村庄可以随便叫的名字。乃村从地势上看很像是一个如意宝座,相传阿底峡受邀入藏时,先从印度来到尼泊尔,再从热索入境来到吉隆,在乃村住过一年,并开光加持了此地。故事是这样讲述的:当时阿底峡从山上往下面看,一眼看到乃村根本不是人间,就是天堂。这虽只是传说,却也不无说明乃村的风光绝非寻常。

乃村位于吉隆镇正北方高耸的山顶上。这里是人们看雪山、观晨云、赏落日,领略吉隆民俗风情的最佳选择。从姆拉山脚下的大草坝开始,盘山去乃村的“之”字形公路,经过连续性的11道拐弯,便直通向云雾掩映的山顶。这条公路于2008年建成,在这之前,村民们上下山要走大山两侧蜿蜒在沟谷、丛林里的小路,运送货物要靠人背牛驮,有几户村民买了农用拖拉机也要先拆成零件运上山再组装。沿这些小路上下山,是徒步乃村的佳线路,上山须费时两三小时,下山轻松,一小时足够。曾有介绍说村中现还有年轻人挂绳索于南部悬崖,借以抄近路上下山,惊险刺激,我们没有能够找到,也不曾尝试。

沿盘山公路一路来到山顶,视觉豁然开朗,一块方圆十多平方公里的大平地展现在眼前,颇为原生态的两处村落,分列东西两侧,一律有着蓝绿或红白色的彩钢屋顶,醒目而自然有序地延展在这平地之上,和远方的雪山及森林十分融洽。这两个村落分别是东乃村和西乃村,也称为上乃村和下乃村,合为乃村一个行政村,全村共有68户人家,近400位村民。

在乃村两处村庄的周围,是绿茵茵的种植了青稞和小麦的田地,简易的公路从两个村落之间的农田里蜿蜒穿过。田地外围的草场上,五颜六色的野花轮番绽放,野蜂彩蝶飞舞流连。平坝西南的草地上,常有村中的儿童在此嬉戏玩耍。这是一片绿意的田园世界,世外桃源之地。村落和田地中,牧场分布其中,牛羊闲散地点缀着天地白云间的画面。你在这里欣赏周边的田园风光之余,纯朴好客的村民们,还会盛情邀约你去他们家中做客,他们会将酥油茶、烙饼、自制的雪(酸奶)和羌(青稞酒)等食品饮品无私奉上,甚至让你感觉到接应不遐,还不肯收取分文。

扎村,田园交响诗及魅力拉朵山

从乃村往东南方向看,矗立于尼泊尔乃村和安纳普尔纳雪山之间的一道绵延平台状小山脉,也被冰雪覆盖,俊秀婀娜。这便是拉朵山,藏语“拉朵”有“融合”之意。拉朵山脚台地上的村庄,便是扎村。扎村和乃村都坐落在大山顶上,只是隔着一条宽阔的深谷。从乃村遥望扎村,一栋栋民居就像一个个火柴盒,错落有致地摆放在对面平坦的山梁上。从扎村眺望乃村,感觉和在乃村眺望扎村时颇多相似,两村都古朴自然,仿如浪漫仙境。

如果从乃村徒步去扎村,可经山中的小路穿行。若驱车前往,则须下到即将回到吉隆镇的山下,翻过姆拉山口,沿沟谷里的简易公路北行,沿途花草满谷、灌木丛丛、清溪潺潺。深藏在沟内的朗久村,过去是一个行政乡,现改为行政村。村东侧山脚下的湿地,生长着一片吉隆最古老的大沙棘林,据说有近千年的树龄。当地人称沙棘酸柳,秋季时圆形的小浆果会挂满树稍,味道酸甜,是珍贵的药用植物和保健食品。

沿沟谷东北方山坡上的盘山路盘旋向上,相对高度大约上升六、七百米,就来到了扎村。扎村在藏语里有“水草丰盛的地方”之意,全村有90多户村民,近500人口,比乃村还多,是吉隆沟里人口最多的村庄。扎村历史上曾是吉隆沟内的行政中心,地方行政官员被派驻此地,至今在扎村西面的小山顶上,还有几处遗址废墟,这些便是当时残存下来的建筑。

拉比,边境庄村独特的“抢婚”习俗

拉比村不通公路前,是吉隆镇最难抵达、距离最远的一个村庄,通公路后依然如此。只是村民们现在的出行基本依靠摩托车和拖拉机,状况已有了很大的改变。

下午一抵达拉比村,便和村民们一起聊起天来,酒是少不了的。吃过晚饭,喝酒聊天继续,直至深夜方才散场。清风明月,挥洒映照对面尼泊尔的皑皑雪山,夜宿这里,自然听得了一肚子的故事,拉比村也由此成为我十分喜欢的一个边境村庄。因为除了旖旎的自然风光,淳朴的民风,好客的村民,虔诚的信仰,这里还有特别的生活习俗,比如“抢婚”,再比如边境地带曾经令人惊恐万分,而又充满神秘色彩的“下毒”历史。

说到抢婚,也就是俗称的“抢新娘”,村里现在的兽医边巴和他的尼泊尔妻子吉宗是最鲜活的例子。今年26的吉宗是尼泊尔边境村庄色达村人,家里有5口人,她,母亲和三个兄弟。吉宗家也是藏族,会说尼泊尔语和藏语,家中的生活方式和中国拉比村这边的藏族人基本一样。吉宗去年从尼泊尔来拉比村做生意,主要卖尼泊尔手工艺品,土特产以及蔬菜等。

拉比一带的年轻人,一般到了17、18岁左右便可开始谈婚论嫁。今年25岁,比吉宗还小1岁的边巴,暗地里喜欢上了这位尼泊尔姑娘,因为边巴和拉比村的小伙子们私下认为,尼泊尔的姑娘虽然没有本村的姑娘有力气,会种地、干活、放牧等,但她们勤劳贤惠,很会操持家务,讲卫生,饭菜食品做得也很可口。再加上村里亲属多,亲属间严禁结婚,漂亮的吉宗于是成为边巴不错的选择。其实私下里,吉宗也对边巴心有戚戚,一方面边巴人很帅气,聪明能干,兽医属半公性质,拿一定的工资和补贴。另一方面中国西藏这边生活条件远较尼泊尔富裕,政策又好。心有灵犀的边巴便找来村里其他男孩们商量,说自己喜欢上了吉宗,于是男孩子们便开始“抢婚”了,他们先“抢”来吉宗,用比较体面舒服的方法把她扣留在村里不让其离开,再在村里选出两个能说会道的“媒人”,带着青稞酒和哈达前去尼泊尔吉宗家提亲。

按照惯例,第一次提亲,吉宗的家长是不可以接受的,因为那样说明亲人对她太不重感情,没有难舍之意。这时村里的提亲人再次上门,带了礼物,送了红包,使用各种套近乎的方法,以图说服对方同意亲事。边巴和吉宗经过3次上门提亲会成功了,家长同意了他们的婚事。“抢婚”一般很少失败,不“抢”到手,男方是不会轻易善罢甘休的,据说拉比村中提亲次数最多的达13岁之多,最终还是成功迎娶了新娘。提亲成功后,便会请喇嘛占卜双方约定成婚日期,届时村里便举全村之力,在村长的组织下一同操办他们的婚事。吉宗家人也被从尼泊尔请了过来。婚事连续操办了3天,之前每家每户要给边巴家送青稞等礼品,村里还会组织专人酿造青稞酒,专人去负责准备食品,专人准备碗筷卡垫设置酒席和婚礼场地,总之分工明确,全村人都一起吃喝玩乐,唱歌跳舞,为新人们送去祝福,直到3天后婚礼结束。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号