大年三十,身为警察、医生和清洁工人的三个孩子,因为工作原因,不能陪伴在父母身边,孤独的老夫妇相互逗乐解闷时,一幕幕感动的场面出现了。这是在藏历新年晚会上表演过的小品《除夕之夜》。能把琐碎的家庭小事,写得如此温暖让人热泪盈眶的编剧,不是个情感细腻的女性,而是一位人到中年的男编剧尼玛次仁。

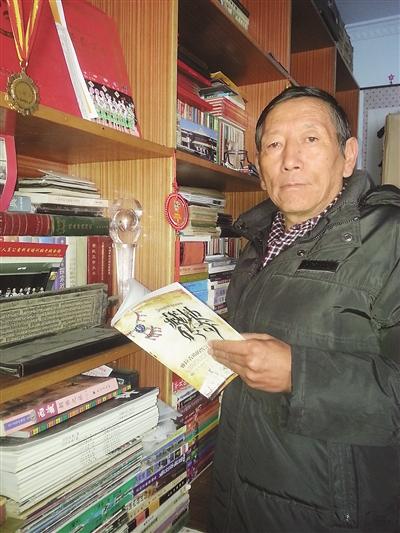

尼玛次仁是自治区话剧团的一名编剧,自幼身患残疾行动略有不便,可他性格乐观豁达,什么时候都是一副笑容可掬的模样。

尼玛次仁属于自学成才,上世纪八十年代初,因为身体原因,未能一圆他的大学之梦。面对人生路上的第一道坎,尼玛次仁坦然接受了,为了不让阿妈为自己操心,他决定通过自学完成学业。

自学之路比尼玛次仁当初想象的还要难走,好几次,他都想放弃,原先和他一起自学的同伴们,一个个中途停下了。“我的身体条件和别人不一样,不能半途而废。”每每有打退堂鼓的念头闪过,他就用这句话鼓励自己。终于,他坚持到了最后,他的执着让他尝到了成功的喜悦。他先后获得了“全区自学成才优秀人物”、“全国自学成才优秀人物”和“全国职工自学成才者奖。”尼玛次仁清晰地记得当时的情景,他说,自治区表彰时,给了我1000元钱奖励,其中500元给的是买书的代金券,我跑到书店把想要的图书全买回来了,现金给了阿妈一些,其余的都订了杂志。尼玛次仁常说,我其实赶上了好时候,上世纪八十年代,是个渴求知识的年代,没有机会上大学的都在努力自学,政府也在倡导自学成才,有很多典型人物出现,如张海迪等等,那样的大环境,给人以激情和力量。

长大成人还不能自食其力,这个问题让尼玛次仁很焦虑,特别是看着阿妈年纪大了,还要操劳着维持家里的生计,有一种愧疚无法释怀,总觉得前路迷茫。这时,尼玛次仁的姐夫送了他一份礼物,这个礼物其实很平常,是几本《西藏文学》杂志,可这个礼物,让他的人生目标逐渐清晰。没过几天,一篇游记《大昭寺》写成了,经姐夫推荐,在1983年第五期《西藏文学》杂志上,手写的文章变成了铅字。这份高兴劲儿还没过去,该刊的主编找到他,让他参加即将举办的一期文学创作培训班。为了照顾这个没有收入的文学新人,主编开出的稿费比别人高了一些。

有话道“机遇是留给有准备的人的。”1985年4月,自治区话剧团招编剧,录取了这个喜爱文学的青年,并把他送到上海戏剧学院少数民族编导班学习。艺术的启蒙,思想的碰撞,迸发出智慧的火苗。在编剧这个岗位上,他笔耕不辍,先后写出了话剧小品《一个真实的故事》、《燃烧的红蜡烛》、《特殊的园丁》、《爱的奉献》,电视文学作品《陷阱》、《请理解我们吧》,散文《雪莲花》等80多篇作品,其中,话剧小品《生命之歌》获2002年中国曹禺戏剧文学奖。话剧剧本《西藏往事》获得第八届全国戏剧文化奖剧本类铜奖。

为了使生活的真实与艺术真实有机结合起来,尼玛次仁常常不顾身体残疾下乡采访。有一年,那曲地区发生特大雪灾,尼玛次仁立刻奔赴那曲采访,深入到雪灾一线是他的目标。为此,他搭乘部队的救灾车来到了雪灾重灾区——聂荣县。这一路,让尼玛次仁感慨万千。半路上车子困在暴雪之中,守着满车的救灾食品,战士们却是白雪就着干粮充饥,当极寒天气让尼玛次仁无法走出温暖的驾驶室时,战士们脱下军大衣,冒着刺骨的寒冷跳入冰水中,用年轻的身躯把车子推出泥泞地,并用一件件大衣铺成一条“干爽”的路,让车子尽早脱离泥泞。这一路,魏巍那篇著名的《谁是最可爱的人》,一直占据着尼玛次仁的脑海。到达聂荣县的当天晚上,尼玛次仁在招待所微弱的烛光下连夜完成了话剧《生命之歌》的初稿。“这样的感动时时撞击着心灵,让写作也变成了一种享受。”尼玛次仁如是说。

自小在拉萨八廓街长大的尼玛次仁,最喜欢的地方是甜茶馆,几乎每天都要去喝杯甜茶聊聊天。“甜茶馆是拉萨的一个缩影,社会各阶层的人都会聚集在这里,聊聊生活,聊聊经历,在这里能找到各种各样的素材,了解到各种各样的心态、性格,对于一个喜爱写作的人来说,真的是无穷的宝藏。”

虽身患残疾,但尼玛次仁用自己的坚韧和执着,实现了一个个人生梦想。如今的他,还有一个更大的梦想。他说:“我是在八廓街长大的人,我一直有个梦想,写出这条街上的人和事,不论是以话剧的形式,还是以小说的形式。”

对这个梦想的实现,尼玛次仁十分乐观,他告诉记者,“这是我现在最大的梦想,为这个梦想,我一直在储备知识、储备素材,我常常告诉自己不能急功近利,要静心思考,要让一切沉淀下来。”

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号