2009年冬天,我在大昭寺的门口再次碰见苗荣。

一

认识苗荣,是在北京中路的念酒吧。那个夜晚,念酒吧灯红酒绿,王啸苍凉呕哑的声音,震动着非洲皮鼓。没有人能听懂他在唱什么,在场的所有人也没有心思去猜测王啸歌里的意思。更多的人,只是为了在拉萨的寂寞夜晚,寻找一个地方,安静坐下。有音乐,有故事,有天南地北的人,有交集的可能性。

沫沫,是我在拉萨认识的一个女孩。在念酒吧的柜台工作。闲来无事的夜晚,我的脚步总是不自觉的走向念酒吧。沫沫一边擦着手中的玻璃酒杯,一边向我说起了苗荣,一个蒙古男子,漂泊在拉萨,生活窘迫,以卖唱为生。总是不停在东措,平措,八朗学等多人旅馆里,趁还有床位,借此一宿。他嗜酒,酒醉闹事,常常被打得眼青鼻肿。沫沫一脸同情,抬头看了我一眼,我没有说话。拿起酒杯,黄色液体瞬间流入每根毛细血管,不断的扩张。酒精在我的体内发作,交融在王啸嘶哑的声音里。这是拉萨的八月,晚上十一点。大昭寺陷入沉睡状态,而酒吧里的嘶吼才开始。

我看见了他。沫沫介绍说,这是苗荣。他微微一笑,似乎不愿意多说话。一米七左右的个子,很瘦,穿了很久的水洗布上衣,发白的牛仔裤。他额头淤肿,眼睛布满血丝。我们之间的初见,记得的仅仅只是这些。

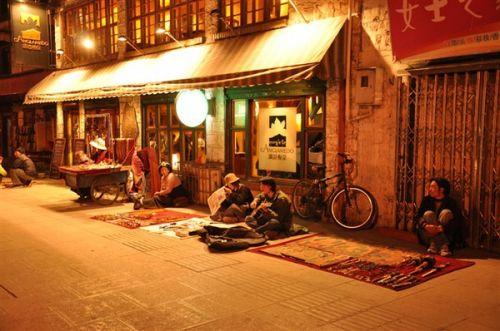

后来,经常在北京中路的矮房子酒吧门前,见他席地而坐,弹着吉他,黑色的琴袋放在身体的正前方,里面一元,一毛的零钱散乱一团,这是他今晚的酬劳。他的身边坐满不少粉丝。穿着千篇一律的冲锋衣,登山鞋,一副标准的户外行头,暴露了外来者的身份。有个女子拿着手铃,伴着音乐发出清脆的声音。苗荣见我,似乎觉得面熟。我与他打招呼,并告诉他曾经在念酒吧见过,我叫顾野生。他微微一笑,应邀我坐下。他把吉他递给我,来一首吧,我知道你会。他似乎有一种很强烈的预感能力,站在他面前,所有的特质都被识破。他一开口,周围的人就开始嚷起来。我接过吉他,忽然想唱许巍的《蓝莲花》

没有什么能够阻挡,你对自由的向往

天马行空的生涯,你的心了无牵挂

穿过幽暗的岁月,也曾感到彷徨

当你低头的瞬间,才发现脚下的路

心中那自由的世界,如此的清澈高远

盛开着永不凋零蓝莲花

恍惚的霓虹灯,呼啸的出租车,闲散的人群,高歌的狂热。我已经忘记那晚唱了多少遍《蓝莲花》,只觉得这首歌,最能表达当时的心情。歌词里面的自由精神煽动着每个人内地深处躁动的灵魂。不知道是谁买了一箱拉萨啤,于是就这样,十多个天南地北来到拉萨的人,不知道名字,也不了解彼此历史,在大街上喝着冰凉的啤酒,唱着《蓝莲花》。酒精刺激全身上下的感应细胞,苗荣沙哑声音,时而怒吼,时而低沉,时而兴奋,时而感伤落泪。他不是专业的歌手,声音没有经过专业包装。所有专业包装过的声音,似乎都是对自身独特声音的一种篡改,以规范,统一的标准迎合大众的审美倾向。呈现一种矛盾:确立自我与迎合社会的矛盾。他声音粗粝,带着血腥的味道。我们听到那些被现实挫伤的音符,午夜的歌声冲破夜晚的寂静,感受到他身体内部灼热的温度。那些歌声与在场每个人的情绪一拍即合,整个北京中狂热,兴奋,躁动不安。

一天夜里,他给我看了一本自制的线订笔记本。牛皮纸做的,质感粗糙。封面是自己画的。一个人影,在火红的蜡烛里,倒映出尖叫的表情。让人瞬间感到不安,空气中似乎蔓延着血腥的味道。他问我拿了一支烟,他与我一样,爱抽红色的MARLBORO。他似乎想起什么,转身从破旧的旅行包里拿出一罐东西。野生,我给样好东西你尝尝。我指着罐中的磨得细细的绿色花叶子,疑惑的看着他。于是,他拿出一张薄薄的烟纸,如同卷烟丝那样将花叶子卷起来,用火机点燃。慢条斯理的吸着,一脸享受。他告诉我,这是罂粟花。有毒,是半成品的毒品,刚开始毒瘾不大,但慢慢的就会发现自己无法失去它。他的身体似乎慢慢漂浮在空中,舒张的状态,让他感到前所未有的放松。然后,他转向我,野生,你也尝尝?我拒绝。他没有再说话,只是久久的坐在地上,抬头看着天花板。他说起了自己的历史,来西藏之前,流浪过很多城市,在工地干过粗活。在餐厅酒吧打过杂。被人欺骗过,最后一无所有。蹲过火车站,在街上乞讨。吃过垃圾桶的残羹饭菜。为了一张火车票来拉萨,一路行走,一路卖唱。他描述得很简洁,有一种格外的冷静,似乎一切都与他无关。于是,我问,你的父母呢?他看了我一眼,又点燃一支MARLBORO,呼出浓浓的烟雾,陷入一场沉默。我知道,最痛的那部分,他选择保留,如同把MARLBORO深深的吸进肺里。

我们沉默的那个夜晚。在一间空荡荡的房子里,没有开灯。醒来时,我靠在墙壁,依旧是昨晚的姿势。拉萨的阳光洒满大地。地上除了烟灰之外,什么也没有。苗荣不知道去哪里了,他昨晚的话,更像是一场梦。线订笔记本里的扭曲的人影,尖叫表情。他在吸毒,冷静的说着往事。

2009年我也曾在北京中路上卖唱。

自那次以后,我再也没有见过苗荣。我离开拉萨,前往全国唯一一个不通公路的县——墨脱。后来,在机缘的巧合下,在背崩乡做起音乐老师。当我重回拉萨,已经是十一月。寒冷,萧索。空气干燥,鼻子充血。

去大昭寺晒太阳,似乎成了每天的修行功课。还是坐在那个位置,还是那个场景,情节依旧,似乎演员从来都没有替换过。只是,坐在这里晒太阳的游客,没有八月的水泄不通。视线里恢复清一色的藏族脸孔,黑黝黝皮肤,有明显的高原红。看着磕长头的人,口念经文,匍匐在地,身体与灵魂都无比虔诚的参与一场与神灵的对话。在众多磕长头的人当中,我看到一个倍感熟悉的背影。我不由得喊了一声,苗荣。他转过头,双手合十,一脸土灰。他冲我笑了笑,野生。

我给他点燃一支MARLBORO。他说,好久没抽过这红色的MARLBORO了。两个多月没见,他本来就瘦弱的身体显得更单薄。嘴唇干裂,一脸尘灰。额头有个浅浅的印。我问,什么时候开始磕长头的?他说,半个月前。我问,为什么会忽然磕长头?他微微一笑,我已经皈依神佛了。他说现在的生活很充实,每天磕一千个左右,从早上七点到晚上七点。晚上在北京中路卖唱,但给钱的人很少。住10元一晚的旅馆,再也不到处借宿。处于戒酒状态,但还是无法戒烟,受不住MARLBORO的诱惑。说到这里,他忍不住的笑了起来。之前印象中的他是很少笑的,沉默是他的一贯回应。但这次回来,发觉他的面部表情比以前丰富,多了微笑,且说话平和。他与我印象中那个吸毒,酗酒打架的苗荣,判若两人。

十一月的拉萨夜晚,街上人影冷清。路过念酒吧的时候,时钟刚好指向十一点。本应是玻璃杯,酒精,歌声,陌生人,和狂躁融合的一个夜晚。现在念酒吧人影空空,沫沫在我离开不久后回家了,带走了属于这里的声音。

我没有进去坐的欲望。很多酒吧亦是清冷,放着潮湿的音乐。看见苗荣,坐在寒风里。周围没有人,空荡荡的只剩自己。弹着吉他,声音暗哑。黑色的吉他袋里,今夜所挣的钱,寥寥无几。我走过去,坐在他身旁。他的歌继续唱。

当太阳收起了温暖的光华

疲惫的我想要休息一下

含着泪水闭上沉重的眼帘

一个人默默走向梦的天涯

梦中的世界像一幅画

梦中的自己是那么高大

梦里梦到了你梦倒个笑话

梦到所有的美好和我的家

你说梦中的我有一点傻

你说梦中的你不会害怕

千万别把我唤醒让我去吧

梦里不再有忧伤没有牵挂

他的歌声少了八月份的放荡不羁,显得深情,暗哑。或许他的体力全部消耗在白天的磕长头,晚上显得有心而力不足,难以支撑冲破天地,迸发竭斯底里的呐喊。给他点一根MARLBORO。他问我想听什么歌,我说《蓝莲花》。

没有什么可以阻挡,我对自由的向往

天马行空的生涯,你的心了无牵挂

穿过幽暗的岁月,也曾感到彷徨

当你低头的瞬间,才发现脚下的路

心中那自由的世界,如此的清澈高远

盛开着永不凋零蓝莲花

2009年北京中路上的藏漂们。顾野生摄,

拉萨的冬夜,陷入睡眠的困顿之中。一阵寒风,卷起一地尘埃。想到几个月前,这里坐满了天南地北的陌生人,歌声沸腾,狂热躁动。酒精蔓延,荷尔蒙的香气,似乎不曾走远。而现在,只有冷风,明月,和MARLBORO的残骸。出租车急促的穿过北京中路的心脏,所有的零件发出阵阵抽搐。

我忽然很想问他,为什么要来西藏,为什么要磕长头,所作的一切,究竟是为了什么。很多很多的疑问,欲开口,又吞咽下去。他显得忧郁,没有光泽。只是低头抽烟,唱着暗哑的歌。夜晚的他似乎与白天磕长头的他,判若两人。一个属于黑夜的游魂,一个属于白天的虔诚信使。前者是他内心的本质状态,而后者是他用以抵抗内心虚无的唯一救赎。可以说,白天拯救黑夜。神灵的光芒始终与阴暗的内心形成两派对垒状态,并一直持续下去。

在西藏,像苗荣这样的藏漂数不胜数。城市发展的速度愈快,城市的欲望欲加无限膨胀。现代城市生活是基于严格社会分工基础上的科层化生活。尤其是大城市中,人际关系较之在其他任何环境中都更不重人情,而重理性。物质文明的发展呈现出一种与人对立的形态,它越是发达,它不可避免的负面影响也就会愈加明显地暴露出来,影响人与自然,人与社会,人与人之间的和谐关系。城市的冷漠覆盖了所有的绝望,生活带给他们的只能是灰色的沧桑。而“城市的边缘人”——“不归属于任何一个团体,没有固定的工作、居住地和城市,靠某种专业能力谋生,长期处于孤独和不安定之中。”“他们有着强大而封闭的精神世界,性格分裂并且矛盾,他们始终在思考,但和现实对抗的力量并不强大。”注定要走上被放逐的漂泊之路。

于是,这些漂泊者来到拉萨。他们的经历,如同杰克·克鲁亚克在《在路上》一书中描绘道:“我醒来的时候落日正红成一抹晚霞……我远离家园,在漂泊中神情不定,精疲力竭……我只是另外一个人,一个陌生人,我的一生也是屡遭忧患的一生,是一个幽灵的一生。”但,“只是一瞬间,我就到达了盼望已久的狂喜,这是完整的一步,它掠过编年时代进入无始无终的阴影,掠过对于生死王国之荒寂的惊奇,掠过紧追在背后的死亡之感,自己悠然坠入一片空白之中,天使从那儿扑腾起双翅,飞入永久虚空的渺茫之中,不可思议的强光在大脑精髓里闪耀,无数的安乐乡像来自天国的大群飞蛾神奇地飘落下来。”

他们由于常年久居,被称为“藏漂一族”。追溯“藏漂”历史,中国西进路上比美国“叛逆的一代”整整晚了四十多年。1923年,55岁的亚历山大*大卫*妮儿,凭着流利的藏语,梵文和佛教知识,在养子雍殿喇嘛的陪伴下,乔装为朝圣者,徒步四个月进入神秘的西藏。她是藏漂的第一人,此趟生死之旅,所写下的《一个巴黎女子的拉萨历险记》至今仍是西方人了解西藏的重要著作。中国人的藏漂真正开始于二十世纪八十年代,一大批的画家以及文学青年来到拉萨,画家陈丹青的《西藏组画》引起一轮西藏文化热。女摄影师巴荒几进阿里,同期作家马丽华驻扎西藏二十年。于小东的油画《干杯,西藏》,记录了当时二十三个藏漂人物。直到九十年代,藏漂从文艺精英广泛蔓延至平凡大众。他们有着美国“垮掉的一代”的无限热情,“试图用能给世界一些新意的眼光来看世界,寻找令人信服的价值”。他们西藏从事各种各样的职业,画家,流浪歌手,自由撰稿人,摄影师。。。。。。甚至在西藏开始自己的事业,开旅馆,开酒吧。这些藏漂不顾一切,用各种各样的方式,试图在西藏生存,长期生活和工作。或许如作家马原所说“西藏就是这么个地方,到过那里的人,就会有这么强的认同感。无论是去旅游还是定居,去过西藏的人就会觉得彼此像老乡一样。西藏就像磁石一样有吸引力,让人不由自主。”

2009年大昭寺门口坐了一大批来自天南地北的藏漂。

二

每天起来的第一件事,便是去大昭寺晒太阳。不知不觉,这个毫无意识的行为潜移默化成每天必须履行的生活内容。长久下来,我发现磕长头的汉族人,除了苗荣之外,无独有偶。我认识了W,一个中年男子,早年在广东打拼多年,后来多种原因辞职,来拉萨旅游。没有想到,初见便已许平生。一来便是三年。从旅馆的家到租房子住下,从游客成为藏漂。最让人无法理解的是,一个本没有宗教信仰的商人,他也没有想到,每天在大昭寺晒太阳,有一天自己不知不觉成为了众多磕长头的人中的一员。现在他已经磕了十万个长头,额头有着不可磨灭的印记。他说,这个印记是佛祖刻意留下的凭证,寓意着洗涤尘世污秽的完成。

不仅仅是苗荣,W,就连身边好友小小白也加入其磕头行列。他每天与我一起去大昭寺晒太阳,与藏民聊天,拍照,并把洗出来的照片给予藏民。在与藏民接触的日子里,我能感受他内心涌起的波澜起伏。当他离开拉萨的时候,供奉曼陀罗的奶奶眼睛泛着泪光,从曼陀罗里精挑细选了一颗绿松石给他。没有想到,他回武汉不到一个星期,又回到拉萨。他告诉我,他想磕头。强烈的内心意愿让他离开又回来。

事实上,苗荣,W,小小白,他们从没有想过自己有一天会留下来,不为别的,就为了在神灵面前磕头。他们也从没有意识到,在大昭寺晒太阳,并不是身在现场的旁观者。意识有着潜移默化的认知功能,在目睹的同时,其实身体的所有器官已不自觉的,进入一场与神灵的沟通对话之中。而这种内心能量聚集到一定程度上,就会通过身体动作反映出意识选择。他们并不知情,并且毫无准备的将自己的内心信仰,皈依于这片土地,阳光,神灵。

西藏,有着看不见的神灵。它始终以一种谦卑的姿态,对自己无边法力,缄默不言。西藏的一切事物,都具有愈发不可相信的神秘性。深邃的蓝天,圣洁的阳光,转经的老人,虔诚的朝圣者,都给缺少信仰的灵魂,提供了仰望的天梯。

我想起不久前,我内心的担忧。看着现代化进入西藏,藏民日常生活发生巨大的变化。很多年轻的藏民已具备经济生存意识,他们目光,理想,已经不再停留在日复一日的磕长头。神灵很难满足于他们对现世日益膨胀的欲望。随着科学与自然大步进军西藏,给宗教带来前所未有的威胁。我甚至在想,一百年后,大昭寺是否磕长头的藏民?是否还有长年累月,长途跋涉的朝圣者?我不敢再猜测,神灵也无法阻止时间的逝水如斯,神灵也无法停止时代的发展。一切事物都处在运动之中。事物的变化,是量化到一定程度的必然结果。

2009年在北京中路上摆摊的藏漂。现在已经杳无音讯。顾野生摄,

但现在,我似乎又稍稍感到乐观。一切事物都遵循着牛顿提出的物质守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变。那么,精神也必有一种守恒定律。纵使时代发展,生产力不断提高,人的欲望更加无止境的膨胀,尼采的信仰危机如洪水般爆发。与此同时,社会的商业化使人的精神在一定时期内不可避免地出现平庸化趋势,这种情形既使有高贵精神趣味的人感到孤独,却也异常增加了他们的精神追求的紧张度。这时,人们会主动寻求一种存在于天地之外,让人永久信服的力量存在。

而西藏,无疑是我们精神家园的膜拜之地。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号