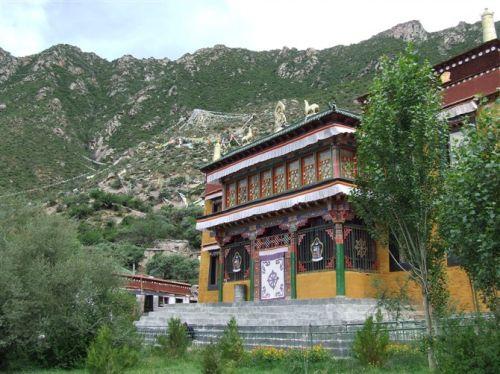

青浦修行地的大殿

去往青朴修行地,从拉萨出发,坐上汽车前往桑耶镇渡口,坐船,到达桑耶寺。我们没有入内参观桑耶寺,前行的方向具有十分明确的目标性质,同是寺庙,但不是桑耶,而是青朴。这是一个自古以来修行之地。为了更好的接近它,更直接深入的了解它的内部,我们摈弃了快捷方便的现代化交通工具,选择徒步前往。

路标指向从桑耶到青朴只有十公里,但事实并非如此。路标的权威性,适用于现代化的交通工具,如汽车,吉普,越野车。但对于用双脚步行前往的人,这条通往过去,蜿蜒崎岖,布满荆棘的修行路途,路程距离的显示失去原本的意义。苦行者一心到达青朴修行地,他们从不知道青朴到底有多远,也从不过问到底几天能到达。他们以低头的姿势,翻山越岭,跋山涉水,待走过一路的荒漠,穿过小溪,直到看见一片绿洲,盛开满山遍野的格桑花,那么心中的圣地——青朴,就在脚下。从荒漠过度到半干旱,再到绿洲,这一路来土地所呈现的变化,是一个空间距离量,但与此同时也意味着内心越接近苦修的状态。验证了一句“世之奇伟,诡怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。非有志者不能至也。”

我与格荣,一个康巴男子,不知不觉的领先于同行的一组人。这种领先,我们原本并不知情。他一路给我说着西藏宗教的文化,使我忘记太阳的灼热,和双脚的疲惫。听到一个真实的故事。在很久以前,一对年轻人男女抛弃一切,踏遍千山万水来到青朴修行地,在一个山洞里修行了二十年。其中这个男子在当时还是某镇里的一个政府小官,接受过良好的教育。可谁也没有想到,在他二十多岁,青青子衿的年华,竟然看破凡世,与心爱的女子,执意削发为尼皈依佛祖之下。我难以想象,在山洞里二十年与世隔绝的修行生活。这对于我来说,更像是听着传说。这是一个长期生活在城市,依赖着城市所提供的丰富物质功能的人,无法超出经验生活之外去理解的。格荣继续说道,后来,当青朴越来越受到人们的关注。这个只有山洞的荒蛮之地,建起了一座寺庙。而这对在山洞修行了二十年的男女,终于苦修完毕出山了。毫无意外,这个有着丰厚学识和修炼成果的男子,成为了青朴寺里的主持。

我迫不及待的想见见这对男女。功夫不负有心人,在徒步四个小时后,在晚上七点半,太阳成了我们终于看到青朴寺,伫立于群山之上,风马旗挂满了山头,迎风飘扬。成群的小羊羔,从我们身边走过,发出咩咩咩的叫声。牦牛在草地上吃着青草。我完全没有想到,在几个小时以前,我的脚下,是古道,西风,瘦马。而四千多米的青朴寺,竟像是一个世外桃园。有咚咚流淌的小溪,有临溪而建的水箱,有山间人家。除了风马旗,和金光闪闪的寺庙顶尖,我不知道这就是青朴修行地。使我之前对青朴的荒凉想象,全部败阵下来。

徒步途中,顾野生与格荣。

青朴寺的主持丹珍大师在寺庙迎接我们,这就是格荣所说的在青朴山洞里闭门修行了二十年的男子。光阴似箭,当年的青青子衿,如今已年过五十。但气色清朗,面相有佛祖般的圣灵。待人友善,热情。他邀我们到家中做客。我们入内,有一个小院子,里面种满了格桑花。五颜六色的花朵,让同行的人都感到欣喜。内屋的摆设都是藏式风格,呈现着浓厚的宗教气息。德钦大师见我们,一脸热情的邀我们入坐。给我们端来饼干,刚从树上摘下的桃子,和热腾腾的酥油茶。我看着面前的德钦大师,这个在山洞里修行了二十年的女子。她虽然五十多岁,但面色红润。她听不懂汉语,所以我们之间只能用手势比划进行交流。此时丹珍大师坐在床上,手摇着经筒。窗外,暮色渐暗。冷风打在树梢上,更显得静谧。屋内供奉着几座佛像,有一排酥油灯。屋内没有电,点着几根蜡烛。火光映在丹珍大师的脸上,嘴角扬起微微笑意,满脸安详。德钦大师和几个尼姑给我们张罗着面条。高压锅里冒出沸腾的热气,在空中发出高低不平的声音,夹着我们听不懂的藏语。一会儿,德钦大师便将一碗碗的面条送至我们手中,夹着青菜和碎肉的香气。坐在床上的丹珍大师,依旧保持着同样的姿势,手摇动着经筒,面带微笑。他的神情,与佛祖的拈花微笑有几分神似。他用汉语让我们起筷,二十多年隔绝尘世的生活,并没有让他忘记汉语。他脑海里的语言系统在特定的环境里找到相应的词汇,清晰的表达。他告诉我,现在青朴寺还有80个尼姑,可以说就是一个尼姑庙。山上的洞穴里还住着200多个修行者。多的时候,有400多个修行者。我很疑惑在山洞苦修者的生活,他说,苦修者基本上是不离开洞穴的。他们已经准备了一段时间的干粮,青稞面,糌粑。偶尔会有亲人或者山下的藏民会给他们送吃的。生活的主要内容是就每天进行打坐,念经,苦修。

晚上,我们睡在青朴寺庙里,这里每天只有两个小时的供电时间。蜡烛在这里掌握了照明霸权。这里没有酒店,饭馆,甚至没有像样的厕所,我们基本在山野间解决如厕问题。手机经常没信号,手机失去了通讯功能,更多时候作为照明工具更为实用。现代化无法篡改这里的面貌。手机,电脑,等现代化派生出来的产物在这里被视为异类,而遭到拒绝。我躺在毛毡的藏床上,棉被里有一股酥油味,以致内心有某种宗教的安妥。蜡烛点燃了我的梦,丹珍大师和德钦大师,出现在我的脑海。我反复思考着他们是什么样的力量让他们义无反顾的皈依佛门,又是什么的驱动力是他们忍受了二十年在山洞里的煎熬?我无法用理性的唯物主义去得出结论。宗教的意识从来拒绝阐释。让我想起当年仓央嘉措无法实现的诗句“不负如来不负卿”在他们身上,得到圆满的解释。古老的爱情,可以和任何一种宗教对话,因为他们同样需要圣洁的内心,和狂热的情感作为支撑,需要苦苦的修行甚至勇敢的牺牲,它是人人向往但难以抵达的彼岸,它像宗教一样宁静而忧伤。它与佛祖并不对立,因为大慈大悲的佛祖能够体谅众生的痛楚和忧伤,也鼓励他们得到幸福。

第二天一早,我们在青朴寺里,近距离的观摩一场尼姑的早课。早课从早上八点开始,直到十一点。早课的内容,就是打坐,和念经。丹珍大师坐上最高的位置,尼姑们分成八排把他围置中央上方。这里最大的声音,就是念经,除此之外,一切安静无声。阳光打进寺内,如图福音一样无处不在。我试着静下心来打坐,佛经进入我的体内,身与心在神灵下得到熨贴。尼姑在我们每个人的手里分一滴圣水,我双手而接,并学着尼姑们一吸而尽。入口原来是白酒,参入古奥难懂的经义,带着神灵的味道。

在八十个尼姑中,我唯独注意到她。别的尼姑都在认真打坐,念经,而她偏偏与我身旁的女孩互作鬼脸。她的与众不同,在同质中明显得到区分。她脸上的清秀气质,即使削发为尼,身穿红色藏袍,也难以掩盖她稚气纯真的面容。她脸上所呈现出的一切表象,揭示出她真实的年龄——只有十八岁,是青朴寺里最小的尼姑。我没有为她在打坐时分心,而感到不妥。相反,我感到一种有内而发的勇敢和直诚。我必须调整自己的意识位置,在我眼里,她只是一个少女,而不是一个只有佛祖的尼姑。在她这个年龄,虽然我并不知道她为什么自小就出皈依佛门,但她也有与我们一样拥有花样年华的权利。佛祖要求的是内心虔诚的皈依,而不在于身体上形式般的顺从。她也有悲欢离合,酸甜苦辣,喜怒哀乐的权利。佛祖的慈悲为怀,更是给予她们这些权利,而不是一味的剥夺。于是,在她脸上,我感受到一股强烈表达自我,呼之欲出的勇气所在,她勇敢的在佛祖面前呈现自己真实的情感,这是其他人所不具备的。

我难以想象,她就这样将一辈子献给佛祖。青灯黄卷下,青春了无痕迹。如同山间下了一场大雨,浮尘凡世瞬间即逝,内心波澜不惊,天明还是如期到来。我没有在她们面前讨论价值观,也没有问他们今生的意义是什么。我知道我最终无法得到我想要的答案。在她们的世界里,或许只有每天的打坐,念经,拜佛。才是生命的终极意义所在。我们的价值观存在巨大的差异。甚至我们的时间指向,都是相反方向。我们一直以为自己朝向未来,可未来是通往死亡。而我们所不解她们不停的耗费时间,却是朝向天堂,通往的却是来世,是天堂。在青朴寺里,戴着手表的人,是一种误导。时间在这里得到忽视,信徒们更信仰佛祖,而不是“时间就是金钱”的定律。理性在这里得到否决,唯物主义在这里被遭到歼灭,达尔文式的进化论,在这里更是无处落脚。

在青朴寺,一种宗教的价值观总是以抵触的决绝与我根深蒂固的唯物主义产生化学反应。使我常常思考起生存意义的本身。那些苦修者用一辈子来做一件事的坚决,用以参照我们的现实生活,让我倍觉得自己的生命无比的庸俗,微不足道。

用以区分我们与苦修者不同或许就在于,我们所做的一切都为了现世。而他们所付出的一辈子,是为了来世。前者,相对重视物质性需索,而后者相对追寻精神的满足。我们与修行者的思想,常常不在同一个维度上。于是,当我们成功占有物质而沾沾自喜时,当我们完成满足自己欲望而飘飘然时,其实已经宣判死亡。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号