青海地区诺木洪文化的陶牦牛。

珞巴族与竹器。

雪域小邦时期的工艺美术,突出表现在制陶工艺中的雕塑、彩绘艺术的发挥,毛编织物色彩花纹的多样,竹编器物纹理的丰富,服饰文化中对式样、色彩、花纹、质地的审美追求中。都是先民们在生产劳动中,以实用为前提的创造性发挥,有着浓郁的地域风格。

小邦时期制陶工艺已有了一定发展,工艺成熟,形制丰富,常见异型陶出现。纯观赏型的陶艺作品脱颖而出,其形式生动、想象丰富,制作奇巧。各式连体罐、兽形罐、镶嵌罐,都具有较高的美术价值。施彩、绘纹、画线,更多地具有绘画的特征。陶制动物造型、人脸造型更具有雕塑艺术的现实感和具象性,古朴、简略而特征突出。现实题材与制陶工艺结合,十分巧妙、自然。其中泥猴头、鸟头捏塑、陶塑牦牛、人面罐、鸭形壶等,已进一步接近雕塑艺术的实质,是陶器功能步入艺术化的表现。

五彩缤纷的毛编织物

彩色毛编织的出现,是远古人类生活中审美追求、创美手段的一大进步,具有特殊的美学意义。毛编织纹饰品种的美观多样,色彩的应用得体,编织工艺手法的丰富,都表现出这一时期的毛编织工艺进入了一个新的发展阶段。昌都卡若遗址出土了大量作为缝衣工具的骨锥、骨针,一件陶罐底部印的织物印痕,显示其纺织密度接近于现在藏区还很流行的粗褐子,证明公元前3千多年,雪域先民的纺织技术已经达到很高的水平。

从藏地出土的陶纺轮、线坠等物,证明了早在近1万年前,雪域先民已经开始了早期的毛纺织生产活动。哈密出土的三千年前的服饰种类,即有毛制毡帽、毛织长袍、毛织裹腿,也有色彩鲜艳的各色毛织物,以红绿褐黑等色块编织组成大小方格和条形色带。

竹器编织工艺

竹器材质的独特,工艺的精致,造型花纹的美观,器形的轻便,经久耐用,成为雪域人民日常生活中建筑用材、劳动工具、盛置物品的常用器皿,其悠久历史早至原始时代就已出现。据珞巴族博嘎尔部落的传说,竹器是居住在密林中的珞巴族人首先使用。考古工作者在珞巴地区也发现了距今2.8万年前的竹箭。到阿巴达瓦时代,竹编种类增多,随着铁器的出现,工艺也得到极大提高。竹编用于建筑修盖屋顶、隔墙、做睡垫,还用作日常生活盛器。

罗布泊地区铁板河古墓出土的“楼兰美女”所穿的生兽皮靴,是我国时代最早的一双皮靴,已距今3800余年。

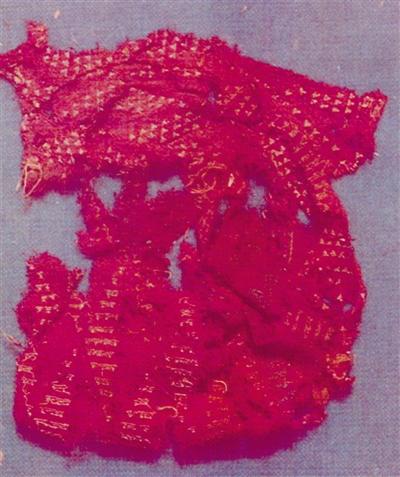

哈密古尸的大红毛织衣片。

服饰发型与今类似

随着人类社会的不断进化,编织工艺的应用发展,雪域服饰的式样、花纹、质地、色彩和饰品,亦随着各地区、各时代地域环境、地理气候、劳动生产、文化形态诸因素的影响和实际应用,不断演变、进化、发展成为装点生活,体现人类审美追求的重要标志。

哈密地区发现的古尸,距今有3000年左右的历史。古尸的服饰基本特征与藏族今天的服饰有十分相似之处。如头发编成许多条辫子;男尸往往头戴毡帽,身穿毛皮或皮革大衣、长皮裤、毛织品长袍,脚穿长筒皮靴,靴筒外还有毛织带裹腿,腰间束袋,佩有小铜刀,辫子松散披肩(今雪域仍有此发型),有的在胸际佩戴着小铜刀;女古尸则身穿毛织品长袍,腰际束带,同时脚着长筒皮靴,以毛织带裹腿,皮靴上还附以小件铜制装饰品。各色毛织物的色泽鲜艳,大多以红、绿、褐、黑等色彩组成的大小方格和彩条,非常美观大方。

青海平安县出土的画像砖墓,内容有宴饮、甲骑、仙人、力士、神鸟等六种图案,其中宴饮人物一臂赤露,应是当地民族的服饰,今日雪域仍保留着这种着衣习俗。据此推断,可见早在公元前十一世纪远古雪域先民的服饰就已具备了现代雪域服饰的基本结构特征了。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号