鎏金铜佛像 始于两汉时期

尺寸:高37cm,底座宽22cm

质地:鎏金铜

时代:15世纪 馆藏:西藏博物馆

西藏是我国重要的艺术宝库,各宫殿寺庙和文物机构珍藏的众多文物珍品,向世人展示了西藏文化的博大精深与独特魅力。用黄铜铸成的佛像神秘无比,用黄金装饰的寺庙神柱闪闪发光,用珍贵矿物材料绘就的唐卡五彩缤纷,处处闪耀着西藏文化的独特光芒。

用铜或青铜铸造,表面鎏金的佛造像,俗称“鎏金铜佛像”。这种佛像是供宫廷、寺庙使用。它的出现始于两汉,盛行于隋唐,延续至明清。到民国,乃至现代的港台地区,鎏金铜佛像仍在使用。鎏金铜佛像的种类常见的有:释迦牟尼、观音、文殊、普贤、天王、母度等。

佛教起源于古印度,东汉时传入我国。随着佛教的传入和发展,大量的佛教艺术品被制作,其中鎏金铜佛像以优美的造型,绚丽的纹饰,宝光四射的魅力,展现出极高的历史价值。金铜佛造像在东汉末年始见于记载,在佛教初传期多被称为“金人”。明永乐初年,宫廷开始大规模制作佛像,作为与西藏宗教上层互相馈赠的礼品。这些佛像主要由藏、汉工匠在南京和北京两地制作,其风格衣纹刻画精致,有繁复的璎珞、项饰和飘动的帔帛。永乐、宣德时期的金铜佛造像工艺复杂,集合了塑模、铸造、錾刻、打磨、镶嵌、染色、鎏金等十几道工序。金铜佛像大体上是伴随着佛寺的兴起而发展的,多供养在宫中或佛寺,现存早期金铜佛像极少。

不空成就佛是五方佛之一,代表毗卢遮那佛之“成所作智”,也代表能以大智慧成就一切如来事业与众生事业。此尊不空成就佛,头戴五叶冠,束发高髻,顶饰十字金刚杵,面相丰满端庄,神态静穆,双目清丽,眉间饰白毫,鼻梁隆正、双耳垂肩。该佛像身姿匀称而婀娜,右手当胸结说法印,左手置于脐前结禅定印。赤足全跏趺坐于仰覆莲座上。手足部饰有多圈钏镯,全身镶嵌各种宝石,臂和腕饰钏环、手镯,胸前璎珞和臂钏上镶嵌绿松石。双层束腰式莲花座增加了一层雕饰繁复的底托,底托上面雕饰有涡旋状缠枝莲花,环绕一周,精巧别致。该佛像整体造型优美古雅,工艺精美绝伦,是一件典型的西藏本地丹萨提风格佛像。

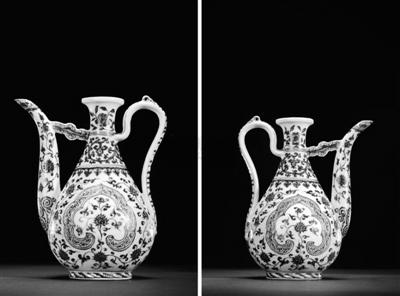

青花莲花纹执壶 汉藏民族友好见证

材质:瓷器

时代:明代永乐宣德时期

馆藏:西藏博物馆

西藏博物馆是西藏自治区第一座具有现代化功能的大型综合性的博物馆,馆藏文物丰富,仅明清瓷器就有二千余件,品种全、质量高,居国内同级博物馆之最。

瓷器作为重要的文化载体之一,在汉藏民族的交往中发挥着重要的作用,也是历史的最好见证。据史料记载,自唐以来西藏地方就与中央政府的关系十分密切。松赞干布与文成公主、赤德祖赞与金城公主的先后联姻成为一代佳话,至今在雪域高原流传。自元以来西藏地方正式纳入祖国版图,明王朝承袭元代管理西藏的制度,清代在西藏设立驻藏大臣等,均表明西藏地方与中央政府的隶属关系。

西藏博物馆馆藏的每一件瓷器,都是跨越千万里,从中原大地来到雪域高原的,大都是历代朝廷赏赐给西藏上层人士的。明清时期西藏与中央政府的关系日益密切,明清御窑开始生产具有藏文化特色的瓷器,这些瓷器一为皇家使用,二为朝廷赏赐给西藏上层贵族。瓷器的造型和纹饰开始具有浓郁的藏文化艺术风格,种类涉及生活用品和宗教用品。

明代永乐宣德时期是青花瓷生产的黄金时期。以造型丰富、装饰多样,青花选用进口的“苏麻离青”料,色泽艳丽,为其主要特征。明清两代是中国陶瓷生产的巅峰时期,景德镇更是全国的制瓷中心,它以工艺精湛、品种繁多、釉彩艳丽而闻名于世,其釉下彩、釉上彩和颜色釉是明清时期景德镇制瓷业的三大主流产品,故明清官窑瓷器具有很大的观赏性和收藏价值。青花瓷是釉下彩瓷,是中国最具民族特色的瓷器,唐代为其初创期,元代为成熟期,以景德镇窑青花瓷质量最好,深受人们喜爱。西藏博物馆所藏的永乐青花莲花纹执壶、宣德青花海水纹高足碗为永宣青花瓷的精品。

明清时期具有藏文化传统特色的装饰如藏族人民喜爱的八吉祥、缠枝莲、藏文、佛家吉语等图案开始频频出现在瓷器上,足以可见瓷器已将藏文化生活的方方面面深融其中。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号