73岁的制陶老技工坚才制作陶器。

果果家的藏式房子。

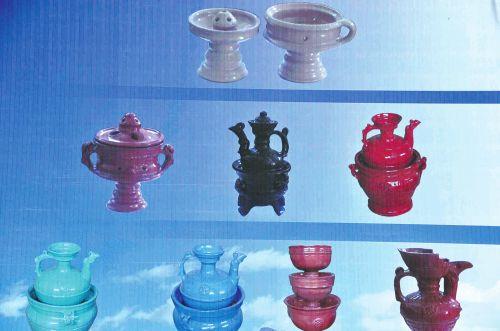

精美的陶器品。

塔巴陶器是墨竹工卡县传统民族特色手工艺,也是塔巴村村民的传家之宝,有着上千年的悠久历史,因其产品的样式、图案等都非常具有民族风格而备受消费者青睐。2006年,塔巴陶器制作技艺被列入第一批西藏自治区级非物质文化遗产名录。

一块普通的泥土在经历了水与火的洗礼之后变成了精美的陶器。高原上的墨竹工卡县塔巴村陶工们用灵巧的双手赋予了它们灵魂,在西藏广袤的土地上,这里的陶器制作工艺质朴原始,趣味十足,其制作陶器的历史可以追溯到1000多年前,而且至今还保留着较为传统的制作手法。生活在墨竹工卡县塔巴村的人们十分讲究生活器皿,陶器就是他们经常使用的器皿之一。塔巴村也成了西藏远近闻名的陶器村,这里的很多人都会制作陶器。

相传,此地的陶器手工艺创始人叫吉巴西巴多吉,1000多年前,在他的带领下,塔巴村的一小部分家庭开始了简单粗糙的陶器手工艺制作。当时,陶器也被认为是当地人的传家之宝,世代传承……截至目前,新建成的塔巴陶器厂已研制出3000余种不同的产品,为当地老百姓的增收拓宽了渠道。

制陶工人正在制作陶器。

陶器茶壶。

选泥 和泥 是重要工序

从一块泥巴到一件陶器,蕴涵着多少的历史岁月,古人又要用怎样的智慧制作出我们早已习以为常的工具。神秘的西藏陶器之乡让我了解到这其中的来龙去脉。

那日晌午,我们走进了塔巴村,随处可见的陶器制品分布在各个角落,陶器对于村里人来说已经是必不可少的日用品了。

我们在墨竹工卡县文化局副局长次仁朗杰的带领下,来到了果果家里,碰巧他正在准备制作陶器,院子里的一隅便是他的作坊。

院落内,堆放着的两大堆红色、白色陶土彰显着主人的职业。果果正盘膝而坐埋头打磨着手中的陶罐。果果今年40多岁,黝黑色的脸上,被岁月深深地刻着几道皱纹;一双厚实的大手,长了一些老茧。

因为我们的到来,果果停下了手里的活儿,抬起头微笑着给我们打招呼。

向果果说明了我们的来意后,果果便开始了他的详尽介绍。他说,他的父亲是当地知名的制陶人,他对制陶也有着十分浓厚的兴趣,还对制作陶器的陶土很有研究。

泥巴,是制作陶器最基本的材料,也被当地人视为不可多得的财富。制作陶器的泥巴,主要是由巴(红色陶土)、才嘎(白色陶土)等材料加水混合而成。他介绍:白土是我们塔巴山特有的土,是用来制陶的特殊材料。”随后,他指着院落另一侧的那一堆红色的土告诉我们,这是制陶最重要的原料“干巴”。而制作塔巴陶器的陶土就是由这种叫“干巴”的黏土(红土)与如大理石一样的碎石磨成的白土(才嘎)等混合而成。

村里制作陶器的白土都是取自附近的塔巴山,从塔巴山取下来的白土都是块状,需要用石锤将其砸碎变成粉末,然后再用筛子筛,取出沙粒和残渣,这样筛出来的白土就可以用了。而红土则需要从较远的地方运过来,果果家院子里的红土就是从扎西岗乡运过来的。果果说:早上九、十点出发到晚上六、七时才能返回。”虽说红土和白土都是属于含沙粘土,黏性好,却不能单独使用,必须两者相结合,制作出来的陶器才不容易出现裂痕。果果介绍,和泥是一道十分重要的工序,根据陶器的不同用途,和泥是有区别的。花盆、青稞壶、小杯等不需要受热的器皿为泥陶质,不掺入别的料,和泥相对简单。而炊具之类的陶器,为了使其受热时不易裂开,要掺进一定数量的木炭、云母等,也就是所谓的夹砂陶。这种陶器在和泥时,要像揉面似的来回揉,直到揉匀为止。

日复一日,年复一年,这个记不清年龄的石台上,不知道有多少陶土诞生。塔巴陶器艺术也在这点点滴滴中,渗透着它的智慧和精华。

从泥土到陶器,从蓝黑色到棕红色,这种堪称脱胎换骨的变化,犹如魔法,令人惊叹。果果给我们展示了他们制作完成的一些陶器和陶坯。走进果果家一间专门用来展览的屋子里,堆满了酒碗、酒壶、茶壶……上百件的陶器,拙朴简洁的器形,泛着光洁闪亮的棕红色,大件的大气简洁,小件的拙朴可爱,看得我们眼花缭乱。

果果正在制作陶器。

传承人现场表演制陶技艺

从果果家出来,驱车一会儿的工夫,我们便又来到墨竹工卡县塔巴陶器生产厂,其坐落在塔巴村村边那山风吹过的坡地上,厂房离318国道仅几百米之远,从厂房往远处看去,此时山峦上已被白雪覆盖。

塔巴陶器厂制陶传承人占堆带领我们参观了塔巴陶器厂。350多平方米的厂房,被分割成几个工作间,第一个房间的左边放着两台很大的旋坯成型的机器,地上还放着很多有待烧制的陶器;走进第二个房间,左右两侧也放着几台机器,散发着钢铁的味道;走进第三个房间,左边摆放着刚做好的陶坯和陶器半成品,右边一侧则堆放着用沙袋包着的陶土。

当走进最里面的一间房,俨然成了一个展厅,房子四周的架子上摆放着琳琅满目精美的陶器,有青稞酒壶、酥油茶壶等藏族人民日常使用的餐具类陶器,也有煮茶用的茶壶、火盆等炊具类陶器,还有酥油灯、香炉、花瓶等宗教类器物和一些具有民族特色的旅游工艺品、装饰品等。所有这些产品都符合国家质量标准。

“较复杂的器具,一个技术熟练的工人一天最多也只能做两个。”占堆介绍说。“这门手艺是祖祖辈辈传下来的,别看这工具和手法简单,我们塔巴村人过去就能做出100多个品种的陶器来呢。”现在看起来,手工制作陶器的效率似乎低了点儿,主要原因是工具和手法的限制。

最后说到陶坯上釉用的釉土,占堆又拿出一块拳头大、黑乎乎的有着蓝黑光泽的石头和一小碗泛着蓝莹莹金属光泽的粉末。这种铅锌矿石在直孔梯寺山下就可以找到,使用时要把块状原料粉碎成末,和水均匀地刷在 陶坯上。

采访当中,我们来到厂房外面一个偌大的院落,有七八个制陶工人正认真地工作着。

占堆来到人群中,坐在一个轮盘上开始给我们“表演”制陶的技艺。占堆先取些从村外山坡挖来的红色黏土,用石锤砸碎过筛,掺入一定量的石英粗沙或云母矿砂,和着水制成陶坯泥。占堆说:陶坯泥要堆放两天以上才可用来制作陶器成品。”随后,看见占堆拿出已经堆放两天以上的陶坯泥开始制作陶器,只见他在自制的手动轮盘上,拿起一块陶坯泥,以盘筑法手捏拍打,或是陶制器具模子上旋转拍打成型,脱模镶底,并用木条刻画图案,一件陶器泥胚即刻制成,经阴凉晒干,即可拿去烧制,经过数个小时的高温烧制便可制作成精美的陶器品。

如今的塔巴陶器,虽然在烧制方法上由原土法烧制改为电炉烧制,原来的手工磨料也变成了机械化磨料,但在很多关键技术上还是保留了原有的技艺,采用纯手工制作。占堆17岁左右的时候就跟村里的师父学习,刚开始只是自娱自乐,后来慢慢产生了浓厚的兴趣,到了农闲就在家里忙得不亦乐乎。从不好意思出手送朋友到成为市场上的抢手货,几十年来他制作陶器从未中断。

当问到传承人占堆如何将这陶器技艺传承下去时,占堆显得有些担心地说:“这几年里,年轻人都不太喜欢学这门手艺了,很多人都去拉萨或者内地寻求更好的发展机会,不像我们这一代人,把陶器制作当成一门喜欢的手艺。目前,我们厂总共有13个工人,年龄最小的都30多岁了,我担心没人再来学,担心祖辈传下来的制陶技艺会慢慢消失。”

陶器样品。

展柜上的陶器。

记者调查

塔巴村还有很多制陶人和果果一样,平时仍以农耕为主,仅在春耕前或秋收后农闲时才制作陶器,比如已经70多岁的坚才。

在西藏几乎没有职业制陶人,因此,称他们为陶农更为贴切。据了解,多数陶农们制作陶器只是为满足自家的日用需要,或为亲朋好友订制。他们在每年农闲时节,不紧不忙地烧制陶器,并不拿此当做主要营生。像果果家这样的,每年农闲时制作的陶器拿到市场去卖,一年就那么两三个月也可赚两万元左右。

次仁朗杰介绍,制陶人从村里的小河边挖取多年生草皮,晒干备用。在平地上铺垫一层草皮牛粪,陶胚置其上,大罐套小罐,大件套小件,合理置放,空隙间填塞草皮或牛粪,再覆盖较厚一层草皮和干牛粪,四周以石板围护以保火温。再以干草秸秆和牛粪为柴引火点燃,借助自然微风助燃,经过10多个小时燃烧,草皮牛粪化为灰烬,泥胚烧结变陶。然后,制陶人高兴地将自己的作品包装捆扎,装上车,带到城镇或拉萨去销售。这样看来,一户制陶人家一年下来可烧制、销售三、四百件大小陶器,因此制陶人家的经济状况,一般要比普通农户要好一些。

塔巴陶器具有悠久的历史,被列为西藏自治区非物质文化遗产。当地人利用当地资源和传统制作方法生产的塔巴陶器具有浓郁的地域特色,但由于工艺落后、制作分散、生产规模较小,正渐渐淡出了人们的视线。

据了解,塔巴陶器作为民族手工业开发项目,多年来在市科技局、县委、县政府、尤其在县委宣传部门的大力支持与引导下成功建起了厂房,购置了机器设备,并多次安排当地制陶传承人员到内地参观学习,并同江苏省某技术研究中心签订技术支持顾问协议。塔巴陶器工艺正从无组织的零散、传统式的制作方式向现代机器化、大规模制造方向发展。烧制过程也采用电能,更加环保。

“我们将争取项目资金加大对特色产业的政策扶持力度,对塔巴陶器厂不断进行完善;组织群众学习现代制陶技术,力争将塔巴陶器这一民族品牌做大做强,把各类产品通过旅游纪念品的形式加以开发,加以传播,从而提高塔巴陶器的知名度,打响墨竹工卡的文化品牌,使之成为农牧民增收的新亮点。”次仁朗杰信心百倍地说道。

塔巴陶器厂目前产量不大,产品已经在市场上销售。塔巴陶器产品五花八门,其中有菜盘、酒壶、花盆、火盆、烟灰缸等日用器皿。因为塔巴陶器产品有很好的防腐保温功能,同时又极具民族特色,也正逐渐得到了越来越多的消费者青睐。不过,现在的塔巴村有了集中展示自己制陶的地方—— —陶器生产厂,游客们也可以来这里亲自感受制陶的乐趣。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号