敦煌的西夏蒙元时代,在壁画内容方面,唐代最常见的经变画在西夏以后随密教的广泛传播而逐渐减少,取而代之为以主尊为中心的神像画,内容有藏、汉、梵不同的密宗神像。供养人也大大减少,并且也多以少数民族特征出现。465窟历来作为敦煌代表元代藏密风格的石窟而受到珍视。

465窟壁画的风格有如下特点:

1.色调统一,色彩效果强烈,色块之间的明度关系清晰。完全不同于藏地以红为主的色调,既无阿里系统的红蓝色对比,也无卫藏系统的红绿相映,代之以极具敦煌特色的浅色石绿。以石绿为主调是敦煌壁画用色,自初唐起经五代至西夏各朝越加明确的偏爱。其色彩中占主导的浅绿与墨、白、灰、蓝色块并置,呈现冷色调的特殊色彩风格,和谐雅致而深沉,有效的营造出了静观内省的气氛。黑白灰布置十分得当,不重视个别物象的立体感表现。仅有色块单线而无明暗渲染。

2.人物前后叠压暗示空间。不同于藏地早期绘画棋格排列的图案式平面化的无空间构图处理。这一点与扎塘寺和夏鲁寺早期有相近处。

3.人体比例准确严格。体现着笈多时代的审美理想,是藏族绘画严格遵循度量法规的体现。这种人体表现的偏爱和比例关系的精准在敦煌艺术中是决无仅有的。

4.图案简约。不喜欢繁杂的装饰图案,大量花饰尽被免去,这一点与藏地壁画的差别很大。

5.敦煌传统的影响较少。壁画造型属于波罗风格变化形式,设色、构图上可见出少许敦煌传统的存在,内容完全是藏传佛教密宗的表现。特别是双身交合的形象在此孤立于敦煌石窟,在藏地人们习以为常,但在敦煌艺术中便成为最为惊世骇俗的异类作品。被400多个有着显宗内容壁画的石窟反衬之下,显得奇特,神秘而刺激。

近年来谢继胜先生考定465窟为西夏早期窟而非元窟,金维诺先生更把石窟年代定为吐蕃时期。笔者认为从造形风格看它更近似于黑水城唐卡,是西夏时代作品的可能性更大。

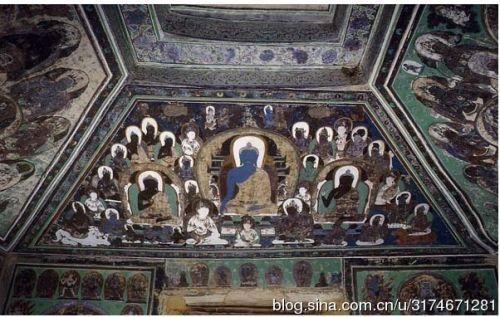

465窟从窟形到壁画集中体现了藏传佛教密宗艺术的风格。该窟分前中后三室,前室毁坏较重。中室南北壁、西壁两侧绘有佛塔。石窟主体在后室。后室顶呈覆斗状,四坡面及室顶画有五佛五智(五方佛)的内容,四壁为密宗神祗,多为双身的金刚像。从壁画被烟熏黑的现象看当时曾做为佛事活动的场所。

(图D32)五方佛之一。其构图中人物叠压方式可见敦煌特色,个体造型为波罗风格,为圆多于方的造型性格。

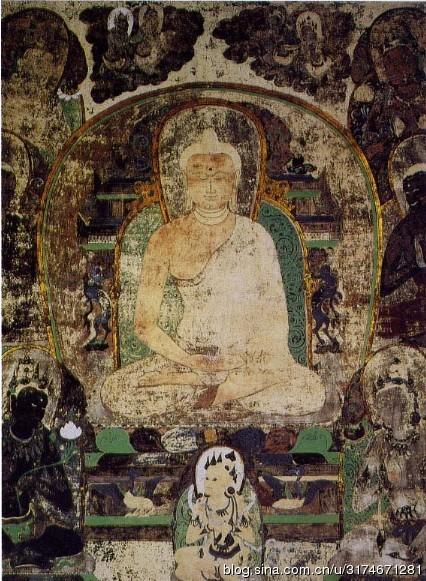

(图D33)菩萨。五方佛旁都有供养菩萨的形象,此为其中之一。各造形单元是明确的藏式波罗样式。微小的差别是,面部方形中有更多的起伏,外侧面部线条凹凸变化很多,眉骨、颧骨下颏皆突,外侧眼角突出于脸外的波罗式特征不见了,手的造形多柔弱而少舞态完全是汉族化的敦煌样式;莲座花瓣内饰的卷草纹被概括为形如水浪的墨线,整个形象清丽玲珑,是壁画中最优美的形象。

(图D34)不空成就佛。为五方佛之一,上首飞天不是飞动而是蹲于云间,佛侧异兽作回首状,佛下有供养菩萨,叠压于莲座前,此为敦煌壁画构图传统的体现,并用前后叠压暗示空间。

(图D35)胜乐金刚。西壁中部壁画,整体布局与藏地一致,不同的是,主尊背光中不是火焰、卷草等图案而是众多小空行母。下排和主尊侧右左下角的方格中各自成一独立的小构图,为大成就者和供养弟子、天女等形象,小构图角上画着挂起的帷帐,凡此种种在藏地皆不曾出现。

(图D36)另一双尊的发式为蓬起而聚拢后成一桃状,明妃身上所饰大量缨络仅用墨线墨点概括,毫不刻画而隐于整体的蓝色之中。王与妃分别以两种不同深浅不同纯度的蓝为对比,在各种黑、白、灰、红小色块间显得合谐而明丽。人物比例关系严格准确,画师的造型功力较深。

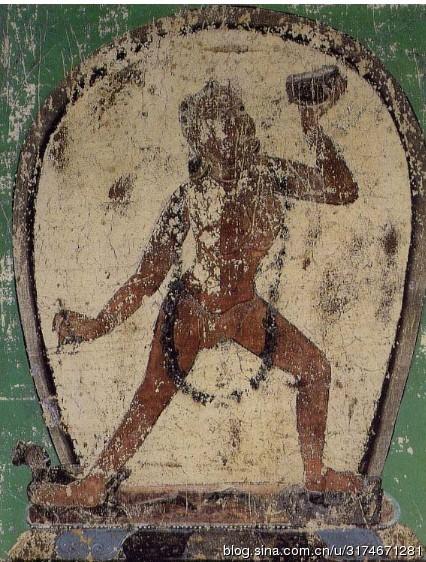

(图D37)空行母形象,当属主尊之眷属。此形象可与前章中拉达克壁画相对照,造型一脉相承,同为波罗特色,视觉效果的差别甚大。我们不应排除壁画色层脱落,颜色氧化,由烟熏的因素所造成的“特殊效果”,但石绿与黑灰的对比是不曾被时间改变的。空行母立于明亮背光前,如影似幻十分鬼气。

资料来源:新浪博客 善缘唐卡秘境

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号