公元1247年西藏各部分割据的大小封建势力归入元朝版图,八思巴被封为国师。元朝统治阶层极力推崇藏传佛教,促进了汉蒙藏之间的文化交流,使藏传佛教遍布到了元朝版图以内的广大区域。随后明代帝王的崇信和支持使藏传佛教一直保持着迅速发展的势头。宗喀巴大师在噶当派的基础上创立的格鲁派已经兴起。卫藏地区的佛教艺术进入了一个稳定的发展时期,经过200多年的不断积累与完善,逐渐达到了藏传佛教艺术的鼎盛时代。卫藏绘画在后宏期早期更多地接受了印度波罗王朝艺术的影响,自14世纪前后尼泊尔尼瓦尔人的艺术影响到西藏腹地,并参与完成了夏鲁风格与江孜风格的形成。卫藏的寺院先后出现了代表藏传佛教绘画艺术最高水准的杰出作品,最优秀的绘画作品集中在后藏(日喀则)的夏鲁寺、白居寺、艾旺寺、萨迦寺等名寺,并以江孜白居寺壁画为标志,彻底完成了对印度艺术、尼泊尔艺术的学习阶段,并且随着与元、明两朝的文化交流,使汉族艺术的影响逐渐增多,形成了藏族绘画中真正有着本民族特色的绘画风格体系。江孜的艺术后来又深刻影响了西部的阿里地区,对古格绘画样式的形成起过重要的作用。

“夏鲁风格”指的是公元14世纪前后受尼泊尔艺术影响在萨迦寺和夏鲁寺等寺院形成的绘画样式。因夏鲁寺壁画艺术成就杰出、保存完好、特点清晰,固以“夏鲁风格”指代这一绘画样式。尼泊尔风格造型妖媚和色彩纯艳的不足,经朴实真诚的藏民族性格的过滤,使静穆典雅的气质融入了华丽的视觉效果当中。

夏鲁寺壁画艺术在西藏绘画史上有着举足轻重的地位,其壁画保存的完整性以及艺术家的精湛技艺,充分体现了公元11世纪以后西藏寺院壁画艺术发展的脉络和大体情况,并且展示了公元13世纪至14世纪西藏绘画艺术的最高水平。当我们今天置身于夏鲁寺的佛殿中凝视这一幅幅精美的壁画时,依然会被色彩斑斓并散发着神秘气息的画面所震撼,佛陀那摄人心魄的眼神和画面的新鲜感宛如昨日绘就。

壁画的历史

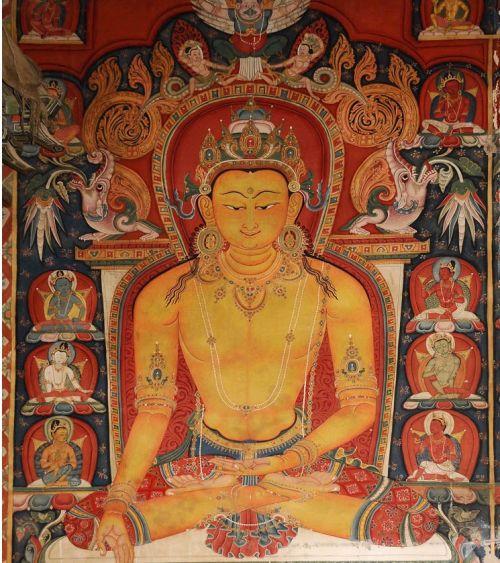

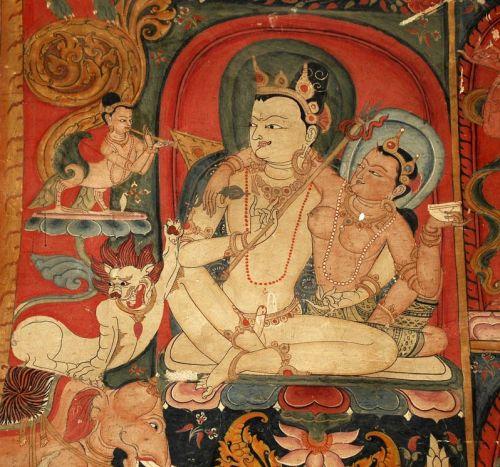

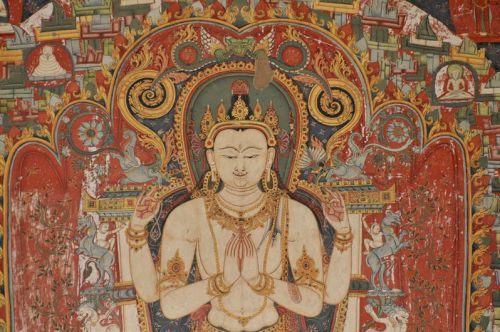

甘珠尔佛殿南壁中央的五方佛之一毗卢遮那佛。公元14世纪的夏鲁寺壁画中,三门佛殿和甘珠尔佛殿中的大型五方佛题材壁画最为恢弘精美,画面中优美的线条,绚丽的色彩所营造出的神秘氛围,充分体现了藏族艺术家高超绝伦的技艺。

夏鲁寺的壁画绘制主要经历了两个重要历史时期。分布在所有佛殿中的壁画,都与夏鲁寺不同历史时期进行的佛殿扩建紧密联系。

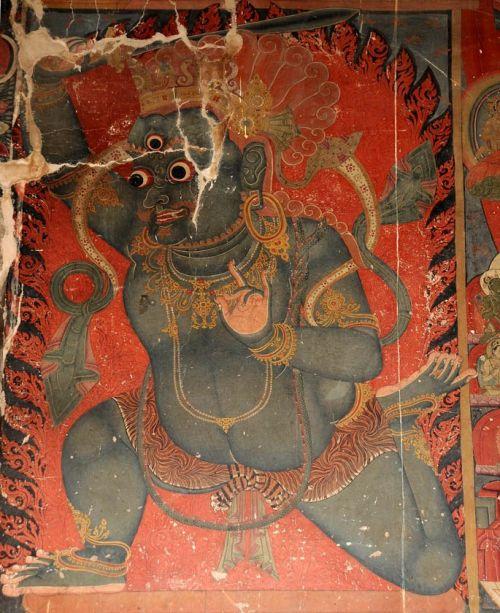

第一个时期是公元11世纪介尊?西饶迥乃初建夏鲁寺时期。这一时期的壁画,分布在介尊?西饶迥乃修建的护法神殿、马头金刚殿、般若佛母殿主殿中,其中护法神殿是保留这一时期壁画最多的佛殿。

第二个时期是公元13世纪末至14世纪古相?扎巴坚赞大规模扩建时期。这一时期又分为三个阶段:第一个阶段是由古相?扎巴坚赞主持,在一层护法神殿、集会大殿、甘珠尔殿、转经道、噶架墙佛殿以及二层般若佛母殿中的壁画绘制;第二个阶段是由古相?贡噶顿珠主持,在二、三层的4座无量宫佛殿和罗汉殿中的壁画绘制;第三个阶段是由古相?益西贡噶主持,在二层佛殿周围的转经道中的壁画绘制。夏鲁寺现存的大多数壁画就是在这一时期完成的。

壁画的内容

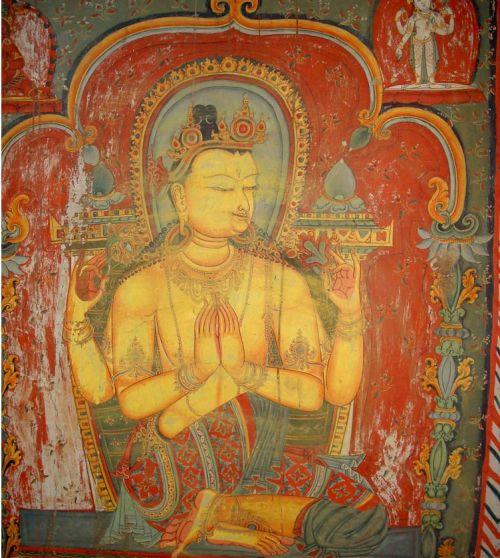

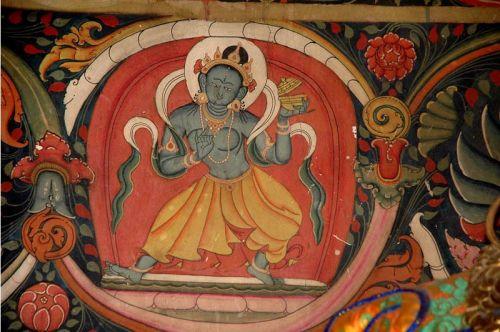

甘珠尔佛殿南壁东侧的五方佛之一宝生佛。甘珠尔佛殿中的五方佛题材壁画在色彩表现方面运用了大量的纯色,红、蓝、绿、黄四种基色在整个画面中的搭配应用,使得画面产生了极富韵律的奇妙感觉,而这种画面效果带给观者更多的是一种庄严肃穆。

夏鲁寺壁画内容可分为七大类:佛经故事、曼荼罗坛城、佛菩萨画像、金刚护法神像、历代祖师像、佛塔、装饰图案等,其中最有特色和规模最大的是佛经故事壁画。佛经故事壁画集中分布在一层转经道和二层般若佛母殿;曼荼罗壁画主要分布在二、三层的4座无量宫佛殿中;佛菩萨、金刚护法、历代祖师尊像分布在各个殿堂,或点缀在各殿堂的壁画之中。

一层转经道的大型佛本生故事壁画,共101幅,此壁画是根据噶玛噶举派黑帽系第四世活佛让琼多杰(1284—1339)编写的佛本生故事集《一百本生》绘制而成,每幅壁画长2米、宽1.5米,基本上是长方形的造型构图,每个长方形内绘制佛经故事的一个具体情节,或是一个场面,有的壁画则表现一个完整的故事。二层般若佛母殿回廊的壁画,大部分是用连环画的形式表现一个完整的系列故事,如常见的

“十二相成道”、“须摩提女请佛”以及“父子相见大乘经”为背景的内容等。

密宗题材的壁画主要是曼荼罗坛城以及坛城中的诸佛、菩萨、明王与护法等,包括一层三门佛殿、甘珠尔中的大型五方佛壁画,般若佛母殿的单尊画像和三层东、西、南、北无量宫佛殿的大型曼荼罗壁画,如“吉祥胜乐坛城”、“文殊法语自在坛城”、“金刚界坛城”、“一切部简略坛城”等。这些坛城都是按照布敦大师《十万坛城尊像仪轨》中的要求严格绘制的,其中东无量宫的文殊坛城系列壁画是布敦大师亲手所绘,因而显得十分珍贵。

壁画的艺术风格

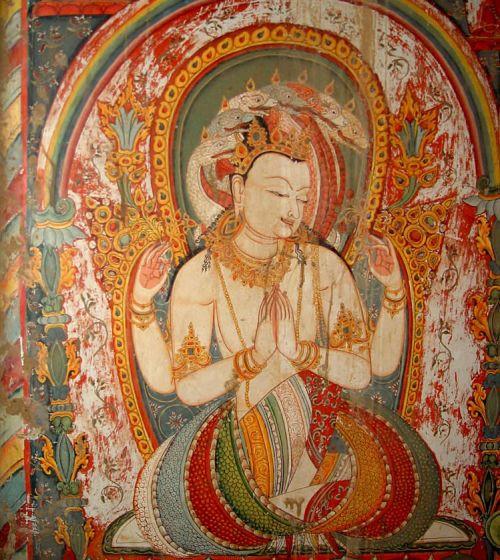

甘珠尔佛殿南壁西侧的五方佛之一的无量光佛。红色身体的无量光佛的形象在西藏宗教绘画中并不是一个容易表现的主题。运用红色渲染的佛像本身,会因为过于浓重而无法很好表现出无量光佛的完美细节。甘珠尔佛殿中无量光佛的绘制,即使是深暗的红色,西藏的古代艺术家也有效运用了写实的晕染,恰如其分的表现出无量光佛优美的体态,再加上在蓝色背光和周围环绕菩萨的映衬下,更显示出艺术家超凡的创造力。

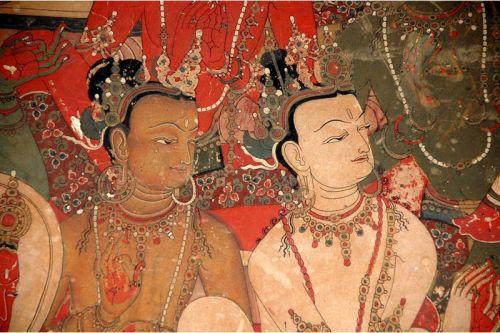

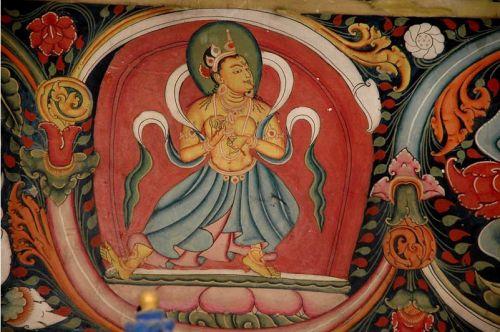

夏鲁寺壁画的艺术风格受到印度、尼泊尔、中原汉地等不同地域、多种绘画技巧和审美风格的影响。其中,印度、尼泊尔佛教艺术的影响主要体现在壁画的构图、人物的造型、传统的诸佛菩萨尊像的仪轨上,例如佛菩萨的标识、手印、背光以及衣纹和莲花座等的造型上,其中一层回廊的佛本生故事壁画“舞蹈者本生”图中的人物活泼夸张的三屈式造型,就带有鲜明的印度风格和审美情调。

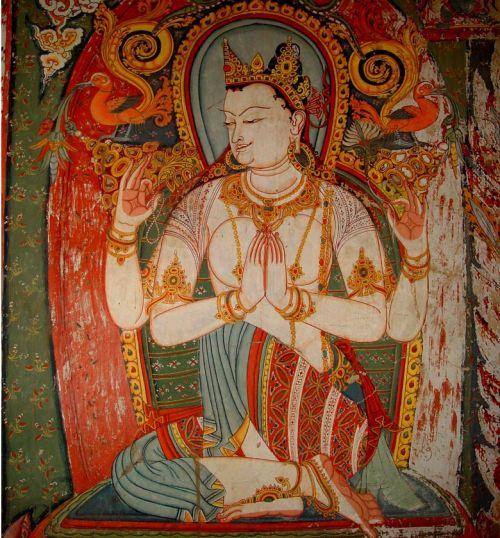

三门佛殿西壁北侧的夏鲁寺创建人介尊·西绕迥乃像(公元14世纪)。作为夏鲁寺的创建人,其后人们把这位祖先的肖像永久描绘在佛殿的墙壁上,供世人瞻仰,而创作这幅肖像的却最终成就了世人眼中介尊·西绕迥乃的伟大形象。这幅完美的人物肖像画,创作于公元14世纪初期,艺术家对画中人物肢体语言的描绘和写实绘画的技艺,都达到了令人惊叹的程度。

夏鲁寺现存数量最多的古代壁画,是公元14世纪由夏鲁万户长古相?扎巴坚赞和其继承人古相?贡噶顿珠主持绘制的。当时夏鲁寺聘请了数名优秀的艺术家绘制了集会大殿、甘珠尔殿、般若佛母殿的转经道、一层转经道以及噶架墙佛殿的所有壁画。佛殿与转经道中的壁画,不但有印度、尼泊尔甚至西域、中亚的绘画风格,更有大量中原汉地绘画的元素,尤其是一层转经道中描绘的释迦牟尼本生故事画传中,人物的服饰、亭台楼阁,般若佛母殿转经道壁画的一些细节,都强烈体现了汉族的绘画风格。护法神殿北壁的龙凤图,转经道部分本生故事壁画中的一些树木、山水、花草等构图以及晕染笔法则有可能直接出自汉族艺术家之手。

转经道中的舞蹈者本生故事图(公元14世纪)。这幅舞蹈者本生故事图是围绕一层转经道绘制的一百零一幅《佛本生故事画传》中的一个片段,而就是这样一个凝固的片断,让我们产生了无限遐想。身着热带南亚服饰的少女,舞动的婀娜身姿是典型的印度三曲式人物绘画风格,两旁奏乐少女的服饰也是典型的南亚风格,从这幅画中我们不难看出夏鲁寺壁画艺术中的多元化因素。

这一时期夏鲁寺壁画的艺术风格与绘画技艺已经非常成熟。据说四座无量宫佛殿中的曼荼罗壁画,全部由布敦大师亲自设计。其中东无量宫主殿外墙上的八个佛塔和南壁上佛塔的尺寸度量图,完全是藏传佛教佛塔艺术的教科书式的范本。甘珠尔殿北壁的一尊金刚手菩萨,传说是由古相家族中的桑结恩宝亲自绘制的。从其精湛娴熟的线条和色彩中,不难看出当时藏族艺术家高超的艺术水平。

夏鲁风格的主要特点是:

1、脸形从方正略长变为方正略短,头部上宽下窄上大下小,五官较集中,眼的位置下降了许多,眼以上的眉额部显大,如儿童的面部比例关系。四肢修长,手足较小,人物戴单层五叶冠,轴状耳饰已被大耳环取代。

2、主尊式构图布局中有加娄罗、舞蹈龙人、龙女、摩羯鱼、卷草鱼尾等古老形制;莲座平直,五彩莲瓣多为单层上合或下翻,斜出的瓣形圆多于方;台座中间跶饰布,有团花或卷草;台座柱间饰异兽珍禽、力士、舞乐的供养天女等形象。

3、线描都是不求变化的“铁线描”;人物的面部、衣带、首饰上的宝珠和植物的叶茎等都有表现立体感和光泽的“高光点”,或暗示高光的装饰亮线。

4、造型单元更为卷草化,在所有的局部和细节当中都可以找到卷草的节奏律动与组织方式;中原艺术传统的渗透使衣带有宽肥、飘动的趋势。

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号