一、郎达玛灭法后的历史回顾与反思

自吐蕃朗达玛灭佛后,佛教在藏区沉寂了近二个世纪。这时期,苯教在传统的信仰基础上又吸收了佛教的诸多内容并得到很大的发展。从藏族历史的发展看,这一时期被史学家们看成是一个没有佛法的、黑暗的文化倒退时代。但从另一个方面看,却也是藏族历史文化再次走向复兴前的文化反思时代。什么样的宗教信仰才能更加适应雪域吐蕃民众的需要? 什么样的上师大德才能给信众带来身心上的抚慰和引导?使吐蕃时期带有贵族特权色彩信仰的佛教,真正走向民间并与广大的民众发生关系,使得佛教真正的扎根于民间土壤之中,让信众真正得获佛法的智慧与喜悦。

后世的藏族学者们在总结从松赞干布到热巴巾这一时期的历史特征时,曾这样形容道:从法王松赞干布到热巴巾王的时期,吐蕃人幸福的时期九代半,其中特别幸福的时期四代半。所谓半代人的时期,是指法王松赞干布和赤德祖赞去世后,其子再次执掌国政而言。此后,临近黑暗兴盛之时,吐蕃公众之福德被损毁。吐蕃人把有信仰的时代称之为“美好理想的幸福时代”。

正如敦煌出土的一份古藏文史料所说:“在此之后,宗教每况愈下,国王们自以为是,无视昔日好的宗教和经典。所有人都予以诋毁,并当成坏东西一概抛弃。……对一切人都有害,对国家和地方也没有好处,苦难不断出现……一个坏的时代来临了,一个短寿的时代到来了,所有的人都无能为力。向神叩拜,不是为了个人,是为了天下众生的利益而献供叩拜。我们祈愿坏时代快过去;祈愿神的好时代,快快到来”。

然而,这个美好时代的再次到来竟是在朗达玛灭佛200年后,被藏族史学家们称之为“后弘期”的藏传佛教复兴时代。而藏族社会与历史的再次转变,后期藏族社会政治制度的形成,藏传佛教的再次复兴,寺院修习制度的确立,外来文明与西藏本土文化的再次整合、发展与创新,都与藏西阿里古格王朝的崇信佛法以及托林寺的建立有着直接的历史关联。

二、托林寺的兴建与历史沿革

托林寺,始建于公元996年(藏历火猴年),是吐蕃后裔吉德尼玛衮的孙子益西沃,为仁钦桑布译师(958—1055)翻译佛教典籍专门修建的阿里地区首座寺院。据说,托林寺的建筑格局是仿照西藏山南桑耶寺而设计建造的。托林,意为“空中飞翔”之意。

公元1036年,孟加拉高僧阿底峡大师入藏后,为了译经和弘法的需要,古格王又在原有寺院的基础上,扩建了托林寺的规模,其后托林寺成为古格王朝弘扬佛教文化的最重要道场。

从藏文史料看,托林寺历经扩建和修葺后,规模宏大,殿堂众多,整个寺院以萨迦殿为建筑中心,构成了严谨的建筑布局与风格特征。总体看,佛寺的建筑布局因地置宜,自然形成条带形状,主要建筑有迦萨殿、白殿(尼姑殿)、佛塔、罗汉殿、弥勒佛殿、护法殿、集会殿(祖拉康殿)、色康殿、阿底峡传经殿以及转经房、拉让、僧舍等。

主体建筑为迦萨殿,大殿分为内、外圈,内圈包括中心大殿和4座小殿,中心大殿呈四方形,供有主体坛城和如来佛像,四周有回廊与4座分殿相连。外圈包括16座殿堂,中间殿堂有转经道。外圈的四角还建有4座高13米的红砖塔。

内圈的四个殿,是严格按照早期佛教寺院的布局,以及佛像的安放供养来设计的。四个殿堂之间为14×14米的正方形大殿,中央主供大日如来佛,东为不动佛,南为宝生佛,西为阿弥陀佛,北为不空成就佛。

外圈的16个殿堂,从左至右分别为:大威德殿、行脚僧殿、吉祥无量殿、药师佛殿、如来佛殿、度母殿、五方佛殿、吉祥天母殿、弥勒佛殿、金刚持殿、本尊殿、弥勒菩萨殿、宗喀巴殿、无量寿佛殿、甘珠尔殿等。

从建筑美学的角度看,萨迦殿的中间方殿象征须弥山,外圈的四方殿分别象征东胜身洲、南瞻部洲、西牛货洲和北俱卢洲。而四角的四个佛塔,分别象征四大天王。整个建筑格局,可谓抽象的佛教宇宙世界观与具象的建筑实体完美的结合。

祖拉康殿,也称集会殿,是现有托林寺建筑中保存最完整的一个佛殿。大殿坐西朝东,由诵经堂、护法殿、院落、僧舍、仓库、厨房等建筑组成。整个殿堂面积588平方米,有方柱36根,主供铜铸三世佛像。据悉,以前还供奉有同人体等高的莲花生、米拉日巴、宗喀巴师徒、以及仁钦桑布等大师的塑像。

托林寺原有建筑规模较大,包括朗巴朗则拉康、拉康嘎波、杜康等三座大殿,巴尔祖拉康、玛尼拉康、吐几拉康、乃举拉康、强巴拉康、贡康、却巴康等近十座中小殿,以及堪布(寺院住持)私邸、僧舍、经堂、佛塔、塔墙等建筑。由于战乱等原因,托林寺在不同时期都受到过不同程度的破坏,保存较好的只有三大殿和一座佛塔。

谈到托林寺,我们不能不论及仁钦桑布译师和阿底峡尊者的伟大贡献。在藏传佛教后弘期,作为大译师的仁钦桑布为藏传佛教的复兴与佛教典籍的翻译做出了杰出的贡献。据载,仁钦桑布生于古格的恰旺热那特地方。13岁从益希桑布剃度出家,17岁时被古格王派往克什米尔、印度等地留学,前后出国3次,历时十余年。相传,他曾先后依止纳若达巴等75位班智达为师,学习佛法。返回阿里时曾邀请了不少印度和克什米尔僧人至古格译经传法。据藏史记载,仅他个人所译过的显教经典有17部经、33部论,108部怛特罗密咒。其中包括《密集》、《龙树和佛智二释》、《摄真实经》、《庆喜藏释》等重要的密籍。藏传佛教史上一般认为,从仁钦桑布开始,才把密教提高到所谓和佛家理论相结合的“高度”,因此藏史称他和他以后的其他译师所译的密籍为“新密教”,而把此前吐蕃时期所翻译的典籍称为“旧密教”。由此可见,仁钦桑布为藏传佛教的复兴和发展做出了杰出的贡献。

公元1036年,古格王沃德及其兄绛曲沃从印度迎请曾任那烂陀寺、超岩寺首座阿底峡尊者(982-1054)进藏,此时的阿底峡大师年近60,但他不顾年迈体弱,毅然翻越喜马拉雅山麓,来到阿里译经弘法,深得阿里百姓的欢迎和爱戴。驻锡托林寺期间,他与古格大译师仁钦桑布一起广译经论。此间,阿底峡撰写了著名的佛教著作《菩提道灯论》和《密咒幻镜解说》。三年后,阿底峡启程返回印度的途中,在普兰被居士仲敦巴迎往前藏、卫藏等地讲经说法,最后圆寂于拉萨曲水县聂塘境内的寺院卓玛拉康。

公元1076年,为纪念阿底峡大师圆寂22年,在古格王赞德的倡导和大力护持下,在托林寺召开了自吐蕃王朝灭亡后,全藏区第一次规模庞大的佛教盛会,大有古印度那烂陀佛教盛会的景象。那些盼望和等待了多年的,流落在雪域各地的高僧和居士们都纷纷前往阿里托林寺参加难得一遇的历史盛会。因这年恰好是藏历火龙年,所以,这次盛会也被后来的史学家们称之为“火龙年大法会”。自此,托林寺在整个藏区声名远播,受到无数信众们的崇敬和朝拜。

可以说,藏传佛教的再次复兴是以阿里古格王朝建立的托林寺为中心而展开的。因此,无论从哪个角度看,托林寺在藏族历史以及藏传佛教史上都有举足轻重的作用。倘若没有阿里古格王朝对佛教的积极护持,没有托林寺历史上的第二次译经高潮,没有前藏、卫藏、后藏高僧大德们云集托林寺,共同商讨和奠定先显后密、显密双修的传承次第,没有火龙年的大法会,就不可能将吐蕃郎达玛灭佛后分散的佛教势力集合起来,形成藏传佛教文化复兴的巨大历史合力,推动当时藏传佛教的迅猛发展,各个教派的产生以及百花齐放、各教相争的繁荣局面。

换句话说,历史的机缘,让托林寺承担了藏族文化史上一次伟大的转折,她使得中断了数百年的信仰与传统得以复活,并使其发扬光大,对后世藏传佛教以及藏族文化的发展都产生了巨大的影响,做出了伟大的贡献。

托林寺自创建以来,历经了多次的战乱,其寺院的教权也几移其主。早期属于宁玛派,后来被噶举派执掌。15世纪古格僧人嘎林·阿旺扎巴前往拉萨拜宗喀巴大师为师,改信格鲁教法,学成后返回阿里,开始传播格鲁派教法,其后逐渐说服古格王改信格鲁派,在古格王的扶持下,阿旺扎巴出任托林寺改信格鲁派后的第一任住持。此后,托林寺一直为阿里地区格鲁派最重要的寺院。1618年,应古格王扎巴扎西的邀请,第四世班禅罗桑·却吉坚赞到托林寺讲经传法,大大提高了托林寺在格鲁派寺院中的地位。

17世纪30年代时,古格王朝被毗邻的拉达克王国所征服,并统治了长达半个世纪之多。期间托林寺众多的佛像、佛经被抢掠,殿堂内的壁画也遭到不同程度的破坏。由于拉达克国王崇信藏传佛教竹巴噶举派,故这一时期托林寺又被噶举派所掌管。此时,信奉不丹噶举派的拉达克国王与格鲁派之间的矛盾不断激化,以致引发了教派之间的战争。为了保护格鲁派的利益以及西藏领土的完整,五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措最终派遣一支藏蒙骑兵远征阿里,击败了拉达克国王的军队,收复了被占领的属地,迫使拉达克国王归还被抢掠的佛像、经书等财物,托林寺再次回到格鲁派的手中。

由于格鲁派继承和发扬光大了阿底峡大师及噶当派的教义,故格鲁派也被称为新噶当派,所以,格鲁派的宗教领袖和大师们十分重视阿底峡大师曾经修行过的托林寺,以及阿底峡尊者坐过的宝座。他们认为阿底峡大师的宝座与甘丹寺宗喀巴大师的赤巴宝座一样重要。由此派遣拉萨的江泽曲杰(第46任甘丹赤巴)和夏则(第47任甘丹赤巴)轮任托林寺的堪布和赤巴。

至18世纪中期,第七世达赖喇嘛格桑嘉措将托林寺改为色拉寺杰巴扎仓下属分寺,并派遣自己的经师赤钦阿旺曲丹(第一世热振活佛,第54任甘丹赤巴)为托林寺堪布和赤巴的继任者。从此,形成了托林寺三年轮换堪布和赤巴,由拉萨色拉寺委任派遣的历史定制,并沿袭至民主改革之前。据悉,1950年以前托林寺的僧侣为60人,而最后一任堪布为阿旺扎西。

从历史上看,托林寺的下属寺院有25座。分别为:拜嘎寺、拉叙寺、当巴寺、普日寺、东布寺、琼窿寺、达巴寺、莽廓寺、江久林寺、巴觉寺、鲁巴寺、东嘎寺、色地寺、香孜寺、曲色寺、日帝岗寺、萨让寺、日巴寺、努布寺、夏益寺、噶帕寺、扎让寺、多香寺、香甘丹寺、顿曲寺。其中萨迦派寺院5座、噶举派3座、格鲁派17座。

迄今,托林寺管辖的寺院,有的还坚守着古老的传统与教义,在清贫与艰难中,恪守着佛陀的戒律,传播着佛陀的思想,颂扬着古代先贤大德的精神与风范。然而,大多数寺院早已名存实亡,时过境迁。曾经佛法盛行的阿里,如今的出家僧人不足千人,曾经名播雪域的托林寺,只有十多个出家僧,昔日的辉煌,一去不返。

三、托林寺的壁画艺术

托林寺的壁画艺术主要保存在现今的杜康大殿和白殿之中,萨迦殿、色康殿、玛尼殿、乃举殿以及佛塔中也保留了一些残存的精美壁画。

杜康大殿,藏语称祖拉康,意思是集会之殿堂。其壁画有绘制在门框、门楣等处的装饰图案,如吉祥天、卷草纹、莲珠纹、莲瓣纹、动物等图案,以及屋顶天花板上的飞天、龙、凤、孔雀、摩羯鱼、莲花、卷草、如意云团、菱形几何纹等装饰图案。

殿内的主要壁画有佛、菩萨、佛母、度母、金刚、高僧大德等主像,周边绘有各种小像,作为画面的陪衬。其中,比较珍贵的壁画是古格国王沃德与阿底峡大师,著名高僧益西沃、大翻译家仁钦桑布、拉尊江久维等在一起的历史画面,极富于史料价值。例如,古格国王与王妃结手印,盘腿而坐,表情恭敬,面向对面盘腿而坐,持说法印的阿底峡、仁钦桑布等大德。国王头戴红色高冠,身披黄袍,王妃穿长袍,着披肩,头戴高跷角帽,神态怡然,身后是双手合十身穿红色、黄色长袍的王室女性。阿底峡尊者身穿红色袈裟,表情安详。从画面的布局来看,画师们重点突出了古格国王、王妃、阿底峡尊者、仁钦桑布等人的身像,其人物比例略大于其他画面人物。在他们的下方左右,分别绘制有前来朝圣的外邦僧侣、贵族以及出家僧众。人物形态各异,表情生动,构图严谨,但又讲究画面的灵动和仪式场面的庄严。例如,在王妃的下方专门绘有一站立侍女,看似不合画面规矩,但却活跃了画面的情态,可谓神来之笔。画师们非常精妙地处理了重要人物与一般僧众的画面比例关系,人物安排得当,主次分明,场面生动,极生动地将神圣空间与世俗场景完美地结合在了一起,反映与描绘了公元12世纪前后古格王朝及托林寺的历史,流露出浓郁的现实生活气息,极具历史与艺术欣赏价值。此外,殿内壁画下方的藏文题记,对于研究古格王朝和托林寺的历史也都有着重要的文献价值。

杜康大殿内的佛传故事,生动绘描了佛陀自降生以来求道成佛的历程。在我国同类的壁画中,它与敦煌石窟290窟,克孜尔110窟的佛传壁画有着鲜明差异。西壁绘制了不同身姿的供养菩萨、妙音鸟、龙女等形象,南北两壁均绘有佛、菩萨、佛母、高僧、供养天人等众像。画面大气舒展,人物场面,布局严谨,色彩艳丽,线条流畅,装饰华美,造型生动,呈现出一种自由寂静、庄严妙好的宗教美学情致,具有浓郁的域外生活气息。

托林寺集会殿毗沙门天王壁画的下方,描绘了牧女挤奶的生动形象,乳牛前腿直立,后右腿向前屈伸,后左腿弯曲。牧女双手挤奶,身着华丽长裙,自然安详。从画面来看,人物、花卉、树木的背景绘画技法,继承了古印度的画风,既有现实生活的写实成份,又有夸张浪漫的理想表现,田园牧歌式的世俗生活与佛国净土世界的神圣向往,在画面里得到了高度、和谐的统一。

托林寺白殿壁画:主要有大型的佛本行经变图、菩萨、高僧、佛母等众像。南壁绘有毗沙门天王图,供养天人、身着铠甲骑马的武士图。北壁绘有托林寺落成庆典图,生动地展现古格时期宫廷内的世俗生活场景。壁画中的装饰图案丰富多彩,有卷草纹、莲花纹、云纹、飞天和瑞兽。

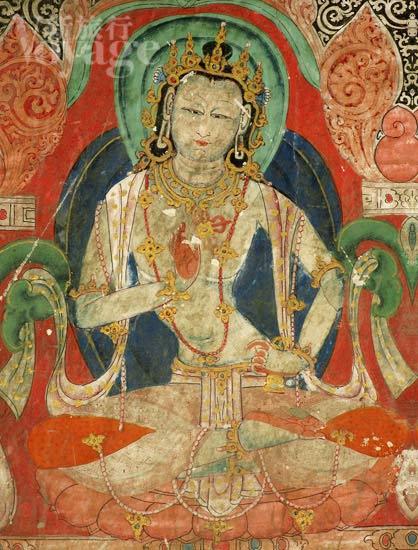

殿内北壁正中主供释迦牟尼像,高螺髻圆面大耳,着袒右肩袈裟,结跏趺坐,两侧各塑一泥佛塔;东西壁前塑像为无量寿佛、观音、萨迦班智达;南壁门两侧塑像为红、蓝愤怒金刚;壁画主要有佛母、度母。尊胜佛母,额生一眼,头梳高髻戴花冠,三面八臂;白度母,头戴花髻高冠,双耳戴大耳环,上身袒露,天衣缨络,左手持一朵曲颈莲花,右手掌向外,结跏趺坐于莲座上,形态典雅优美;绿度母左手持一朵莲花,左腿单盘,右腿弯曲,脚踩莲花,神情怡然。据说,度母能解脱八种苦难,所以又称救八难度母。故白殿壁画在绘制布局时,特意突出了度母信仰在阿里地区的地位和影响,诸如该殿的二十一度母壁画。

护法神殿壁画,主要有南壁曼荼罗图,作内方外圆多层重叠,中心主尊之身光为圆形,象征日月轮。壁画按照《理趣曼陀罗》绘制,坛城中心主尊为金刚轮菩萨,三面六臂,示菩萨像,拥明妃,手持法器。上为普贤,下为地藏,左侧为文殊,右侧为慈氐。正侧上方为金刚王,右侧上方为虚空藏,左侧下方为除盖障,右侧下方为自在天。此外有形态各异的金刚明王,皆显菩萨装束,三面六臂,拥妃结跏趺,手持法印和各种法器,形神威猛,给人以威慑敬畏之感。

从托林寺白殿壁画来看,虽然保存了早期风格,但大部分已经沾染上了13至15世纪的绘画风格,以及藏传佛教不同教派的内容。例如,从该殿堂中央的主尊佛像,按照顺时针方向算起,其壁画内容为:位于坛城内的独特的白色三面观音、时轮金刚中的香巴拉世界、摧碎金刚、金刚萨埵、莲花手观音、无量光佛、古格王朝时期的译师瑞毕喜饶(据史料记载,他曾与大译师仁钦桑波一起去克什米尔学习佛法)、佛菩萨、护法神、宗喀巴大师、尊胜佛母、般若佛母、大白伞盖佛母、叶衣佛母、摩利支天、妙音佛母、尸林说法图、多闻天王等壁画。

这里需要特别指出的是,托林寺后期壁画中格鲁派已占有相当的分量。从藏文史料看,1420年前后,宗喀巴大师的弟子之一阿旺扎巴成了托林寺的寺主,故而也就是这一时期,对托林寺进行修葺时有不少破落的壁画被重新绘制,其中最有说服力的一点就是,在同一幅壁画中把15世纪出现的宗喀巴大师与10世纪的阿底峡尊者绘制在一起。有学者认为,可以把这一时期看成是古格王朝佛教发展的第二个黄金时期,当时格鲁派的势力已经延伸到了整个阿里地区,甚至已经到了拉达克境内,所以当时的古格王也有可能皈依了这一新兴的、充满了活力的格鲁教派。

从藏族历史的发展与文化的传承来看,吐蕃王朝时期的宫廷绘画与舞蹈以及礼仪文化也被古格王朝所继承和发展。在这里,值得一提的就是吐蕃松赞干布时期著名的十六女舞蹈壁画。藏史《西藏王统记》曾形容:“盛装打扮手持鲜花,十六位美丽可爱的姑娘,高歌欢舞把人陶醉。”这种舞蹈便是藏族历史上著名的“谐玛”,谐玛,也就是“女子的歌舞”之意。阿里扎达托林寺壁画中的十六金刚舞女,则有可能是吐蕃时期十六女舞蹈的传承与延续。

十六金刚舞女图:位于门廊东壁两侧,整个壁画气势轩昂,高贵典雅,舞姿各异,或举手过顶或合掌胸前,神态娇美,细腰丰乳,轻盈秀丽,天衣飘带,双乳袒耸,腹部微露,长裙飘然,赤足起舞。线条犹如3至5世纪,流行于西域于阗、伯孜克里,克孜尔石窟等地的铁线描技法,其特点为线条流畅、精细准确;设色淡薄,柔媚轻盈,这种绘画技法的人物壁画在西藏极为少见,极其生动地继承了古印度舞蹈与绘画美学思想中的“情”、“味”、“艳”的艺术境界,可谓中国壁画艺术中的经典杰作。

托林寺后殿西壁壁画中的伎乐舞女图,也是藏族舞蹈造型中的经典动作。例如,神态安详沉静的妙音舞女,左手握琴弦,右手拉琴弓,左腿微屈单立,右腿半曲,头戴花冠,天衣飘带,犹如轻歌曼舞。其中的奏琴舞女、献水舞女、持花舞女舞姿舒展优美,典雅高贵。尤其是壁画中的“献舞天女”,更是婀娜多姿,舞步蹁跹,将手部、头部、胸部、腰部、以及腿脚之间的舞蹈造型演示得准确而完美。这些生动的舞蹈壁画,是我们研究公元10世纪前后古格王朝时期宫廷舞蹈最直接的视觉材料,具有十分珍贵的史料价值。

从这些壁画的艺术技巧和美学风格来看,画师们熟练地掌握了《造像量度经》的仪轨和要求,对不同风格的人物造像、衣饰、动作、表情、神态把握得异常准确和生动。尤其需要指出的是,画师们精湛的绘画技法不但吸收融合了西印度、克什米尔、西域等域外多元的文化色彩,更为可贵的是,他们能将诸多的技法和审美情调完美和谐地融会贯通并展示在同一画面上,使其绘画作品表现得大气磅礴,典雅优美。在这里,每一幅壁画、每一个故事、甚至每一点缀的花卉、动物等都被精心地描绘出她的神圣与庄严感来。换句话说,画家与作品之间,达到了宗教艺术神圣叙事、神圣表现的最高境界。

诚如《造像量度经》所说,“画家一定得是个善人,既不太矜持,又不动怒,圣洁至善、勤奋好学、不受迷惑;画师还一定是个虔诚的佛门弟子,为大慈大悲之人,不贪心。画师必须具有这样的德行”。的确,托林寺的壁画艺术则生动地表现出了这种宗教艺术的审美标准以及印度传统绘画的情韵与色味。

杜康大殿后殿西壁上的达摩多罗尊者像是托林寺壁画的精品之一,也是迄今我们见到的年代较早的达摩多罗画像。相传,达摩多罗是藏传佛教十六罗汉的侍者。据克什米尔佛教学者释迦西日的《尊者供法》一书记载,达摩多罗居士长长的头发盘在头上犹如花冠,背负佛教典籍,坐在无量广佛面前,手持拂尘和宝瓶。藏传佛教壁画中的达摩多罗居士造像大多如此。由于前后藏地域的差异,以及艺术手法与风格流派不同,故此在人物造像、神态表情和背景等的处理上各有千秋。诸如桑耶寺、扎囊寺、贡嘎曲德寺、扎什伦布寺等寺的壁画中也都有达摩多罗的造像,但托林寺的这幅达摩多罗壁画可谓是同类壁画中最杰出的作品之一。它的画面清新饱满,人物表情安详,神态怡然。眼、眉、鼻、嘴的线条勾勒,流畅准确,画面布局合理,重点突出了达摩主像,形成了主次有别的画面构图。达摩身穿蓝色翻领长袍,腰间系白色飘带,身背经书,脚穿藏式长靴,左手持宝瓶,右手拿拂尘,头部内圈有蓝色头光,外部绘制莲花瓣装饰,整个身光内圈为红色,外围也为莲花瓣装饰。达摩多罗的前后绘有身背箩筐侍者,前者为女性,后者为男性。达摩头部两侧绘制有无量光佛和无量寿佛,两佛身边绘有不同色彩的祥云装饰图案,达摩多罗表情恬静,流露一种寂然幽静、喜悦超然的宗教情味。

按照藏传佛教的说法,达摩多罗是一位在家的居士,是观音菩萨的化身,也是十六罗汉的侍者。据说他拥有超凡奇妙的法力,无限的才能与谋略,自然威严的神情和高深的智慧。他修法严谨,知识渊博。据说佛陀曾预示阿难陀,居士达摩多罗将从北印度的具详王宫而来安慰信仰佛法的众生,其中有信徒也有施主。他们担心佛陀圆寂之后,佛法将会衰亡,他们的上师也将不能与他们在一起。针对如上情况,达摩多罗居士说:“佛陀的教法仍会和我们在一起,你们不必生疑和害怕。相反,你们要努力掌握尚未理解的佛法,要以自己的智慧和能力所及取得更高的成就。”传说,达摩多罗说了这番安抚和鼓励的话后,便将他们引导到正确的修行之路上,广弘佛法。

总体来看,达摩多罗的造像在藏传佛教壁画中具有模式化的特征。他的前方或是上方一般是无量光佛,传说,他每天要听取无量光佛的开示和教导。此外,按照藏传佛教的说法,人们相信十六尊者在未来佛即弥勒佛(强巴佛)到来之前,要一直在人间护持传播佛陀的圣教,达摩多罗的任务就是侍奉十六尊者。故此,他的形象被描绘成身背经书的虔诚信徒,一般将他绘制在十六罗汉尊者的末尾。

除了以上标志之外,达摩多罗身边还绘有一只老虎。据传,老虎的来历可以追溯到十六罗汉应唐肃宗的邀请访问大唐帝国的时候。在十六罗汉访问期间,尊者们要进行结夏安居,届时要在哈拉辛山静修。由于山上有许多害人的猛兽,于是达摩多罗施展法术,从自己的右膝处生出一只猛虎保护十六尊者免受猛兽的侵害,因此,壁画中一般把猛虎绘制在达摩居士的右侧。

四、托林寺壁画的装饰艺术

托林寺壁画的装饰艺术,主要是指佛殿内外墙壁上、以及殿堂内部屋顶和天花板上的各类装饰图案。我们可以将其分为两大类装饰图案:一是在壁画中起单元间隔作用的装饰图案,二是屋顶上方天花板装饰图案。托林寺的装饰图案种类与风格,大体上与临近的古格王朝时所修建的王宫遗址壁画中的装饰风格相同,但是在个别装饰上也显示出了自己独特的风格和不同历史时期的美学情调。

1、 壁画装饰图案

从托林寺壁画的分布和面积来看,装饰图案的内容十分丰富,主要有花卉装饰,动物装饰,云纹装饰,力士装饰和山水装饰图案等,其最突出的特点是,装饰图案不但起到了辅助、烘托主题画面气氛的作用,同时还起到了间隔画面内容的美学效果。这种装饰技巧的画面布局,使得画面的每个故事与主题相对独立,但又保持了整体与局部的统一构思。

花卉装饰在整个托林寺壁画中占有重要的作用,这些绘制的艺术技巧和方法,吸收和融合了境外民族的宗教艺术特色,诸如影响比较大的域外寺院有:位于克什米尔境内的阿契寺,拉达克的塔波寺、斯比图科寺、普德、卡夏和巴斯格等。

在此,我们以忍冬花卉、狮子图案为例,来分析这些古老的装饰图案在中亚、西亚古代的起源与流传情况。众所周知,随着佛教在西藏的传播,被佛教崇尚的动物和花卉装饰也随之出现在寺院的造像与壁画当中,受到信众的欢迎,但是很少有人注意这些装饰图案远非佛教所独有,早在佛教艺术兴起之前,它们就已在古老的巴比伦、叙利亚、巴基斯坦白沙瓦、阿富汗、巴特克利亚、希腊、罗马以及拜占庭艺术中广为流传。托林寺中的忍冬和狮子图案既有南亚次大陆印度的风格,也有明显的中亚特征。尽管托林寺的狮子和忍冬装饰与紧邻的拉达克、克什米尔有着直接的艺术关系,但从更大的范围或更早的时间来看,其原型也非该地而起,而是印度的佛教思想与希腊、罗马艺术形式重新整合的历史文化产物,佛教艺术的兴起与发展也莫不如此。

与其他藏区寺院的狮子壁画相比较,托林寺佛陀莲花座下的双狮倒立壁画更是令人赞叹不绝,造型之奇特,想象与夸张,力量与健美,神态与韵律都得到了超乎完美的结合,在藏传佛教狮子壁画中堪称一绝。

力士图案,在托林寺白殿和红殿的装饰壁画中也别具一格,与同一时期前藏地区寺院壁画中的力士像相比,前藏壁画中的力士一般都很古朴,造型极力突出力士的勇猛与力量美,但有时画面却显粗糙。托林寺的力士壁画,却突出了力士的典雅与优美,而非他肌肉的健壮和勇猛威严的神态。画面的人物动作看上去更像是舞蹈造型,轻盈优美。双手托举,左腿曲躬,脚尖着地,右腿则奔前直伸,力士头着花卉装饰,长发披肩,短衣短裙,飘带绕肩。左右力士造像,互相对称,和谐统一。

白殿的另一力士造像也异常生动,整个人物被装饰在莲花纹图案当中,贴身的短衣短裙,突出了身体曲线,其造型也为舞蹈姿态,尤其是在人物的空处,画家们绘制了清丽缦飘的飘带,使得整个画面充满了轻盈的动律感,极其生动地传达了古代印度绘画美学的精髓,即绘画艺术的音乐美和舞蹈美。

相比白殿的力士造像,红殿佛陀莲花座下的力士造像更具有写实夸张的情调。一力士以背相扛莲花座,右手相撑,左腿踏地,右腿弯曲,头绕花冠,上身赤裸,脚穿藏式长靴,由背缠绕各色花卉花环。其人物面貌,更象是得道苦修的大成就者,颇具忍辱之相。

另一力士双手托举,面部朝上凝视,头戴白色裹巾,上身着短衣,下身赤裸,双腿弯曲。头部、腰部与腿部之间的视角造型十分生动,其身姿的勾勒准确地描绘出了一幅受力承重的神态。

花卉龙女装饰图案,在阿里古格王宫以及托林寺壁画中都具有一定的代表性,在藏传佛教壁画装饰艺术中占有重要的地位,并且对前藏寺院壁画产生过重要的影响。此类装饰图案,我们可以在夏鲁寺、贡嘎曲德寺、白居寺等找到同类的装饰风格与原型。

这类装饰图案的构思非常巧妙,整个莲花座以单茎的卷草纹为主,自然卷曲的花卉形成圆圈,将龙女妆点在整个花卉的两边,而龙女卷曲的尾巴与花卉的根茎自然连接在了一起。花的艳丽,与龙女的美貌,相互映衬,彼此烘托。各色花卉的形状与色彩,冷暖有别,明暗各异,龙女纯白的色身与墨绿的植物色彩形成生动的反差,流畅的人物线条勾勒与造型,使其画面各具特色又和谐统一,弥漫着一种优雅与神秘的宗教气氛与审美情调。

2、天花板装饰图案

托林寺内天花板的图案装饰非常丰富,且艳丽多姿。常见的图案有双狮游戏、鸾凤、圆形莲花、菱形纹、云纹、伎乐天女、迦陵频伽鸟、飞天、吉祥八宝、羚羊、卷草纹、飞禽图案等十多种装饰。这些装饰图案具有很高的艺术和欣赏价值,同时也是我们研究托林寺与境外民族宗教历史文化难得的视觉材料。

狮子图案,自古代印度阿育王时代就成为了佛教早期的象征和标志图案,一直延续到了中亚、西域以及我国中原的佛教寺院和石窟寺当中,颇受广大信众的喜爱。藏传佛教中的狮子装饰也分别由公元7世纪的尼泊尔、印度和西域传入,其后逐渐成为藏传佛教寺院流传最广、最受欢迎的重要装饰图案之一。

托林寺中的狮子造型分为两大类:一类是泥塑狮子,主要是指大型佛像佛座底部作为守护瑞兽的狮子造型,另一类则是壁画中的装饰狮子图案。托林寺的狮子造型基本上保留了古代中亚艺术中的狮子造型风格,若从狮子的造像风格看,明显具有临近拉达克、克什米尔和西域狮子造像的影响。

迦陵频伽鸟是藏传佛教壁画中常见的题材之一,但前后藏壁画中出现的同类题材,却有鲜明的地域艺术差异。相比而言,古格和托林寺壁画中的迦陵频伽鸟更加自由奔放,笔法精准,设色得当,与其说是鸟,倒不如说是人更为贴切。这类造型更容易使我们联想到来自中西亚基督教艺术中的天使形象。托林寺的迦陵频伽鸟有两种造型风格:一是我们刚提到的人身鸟脚、长翅膀全裸的造型,另一类是鸟首人身类型。

飞禽类天花板装饰图案,还有鸭、鹅、鹦鹉、孔雀、凤凰等,这些图案的色彩搭配非常讲究,有的被绘制在圆形图案中,有的被绘制在方形图案中,有的则为不规则的菱形图案。飞禽的身色与背景色彩各有差距,自然醒目,每种图案造型并列一排,形成了一幅幅美妙的动物世界构图,给信众一种所有生灵皆有佛性、所有草木皆有法性的平等智慧。

从托林寺天花板的卷草纹图案看,它与克孜尔石窟67窟、118窟的卷草纹图案极为相似。忍冬卷草纹图案,与古格王宫壁画中的图案属同一风格。与山南扎囊寺释迦牟尼佛壁画中莲花坐下的单茎忍冬卷草纹装饰图案也颇为接近,也有可能是古格绘画流派在卫藏的影响,因而,我们也可以把它看成同一风格在前藏的流传。

在所有天花板的装饰图案中,最让我们惊叹不已的还是那些优美飘逸的飞天图案。托林寺红殿的飞天造像,比之我们上面提到的圆形和方形的装饰图案在其面积上要大得多,造型以四格为一组的整体构图,其特征是一位飞天占两格,两位占四格。飞天造型对称均衡,表情安详静穆,头着花卉装饰,上身赤裸,下身着短裙,双手持花环,其身边绘有莲花卷草纹、云纹等图案,飞天造型颇具本土化特色,个个神态静谧,端庄美妙,无论从造型、线条,还是色彩或是表情神态来看,都可与敦煌的飞天、克孜尔的极乐天相提并论。伫立殿堂,抬头仰望,立生敬信,恍如到了佛国世界,美妙纯净,乐土庄严。

从以上的分析中,我们不难看出托林寺壁画具有异常丰富的多元文化色彩,无论是在寺院的建筑格局,寺院壁画的绘制,尤其是古格艺术家们具有的那种自然神性的审美情韵与鲜明的艺术表现方法,都与前藏的寺院壁画形成了强烈的艺术手法与审美情态上的差异。

正如意大利著名东方学家杜齐教授在考察了托林寺壁画所说的那样:“画面上对比色的使用及妇女体态优雅的流线条,这一系列较高的艺术技巧上体会到那种带有生气勃勃的动感的表现方法”。

毋庸置疑,我们务必牢记,古代的西藏,尤其是阿里,“不是一个与世界各地完全隔绝的孤岛,而是一个多种文化的交汇之地,是印度、喜马拉雅地区、中国、伊朗及中亚施展过多种影响的地区”。

的确,古格艺术家们娴熟典雅的线条、色彩、造型、构图、装饰等艺术技巧与艺术想象,完美地传达和展示了古格文化所拥有的一种自由精神,一种文化涵养,一种其它藏区所不能有的宗教美学理想,古格艺术创造了一种藏族美术史上新的古典美学观念,并使其后来者难以超越和企及。

阿里托林寺东嘎石窟壁画(10世纪)

托林寺的壁画

图片来自百度

《法 音》 009年第2期 (总第294期)

关于我们 丨联系我们 丨集团招聘丨 法律声明 丨 隐私保护丨 服务协议丨 广告服务

中国西藏新闻网版权所有,未经协议授权,禁止建立镜像

制作单位:中国西藏新闻网丨地址:西藏自治区拉萨市朵森格路36号丨邮政编码:850000

备案号:藏ICP备09000733号丨公安备案:54010202000003号 丨广电节目制作许可证:(藏)字第00002号丨 新闻许可证54120170001号丨网络视听许可证2610590号